Si le jardin de Monsieur TORTERUE s’est développé depuis mars 2016, c’est d’abord grâce aux IJJ (Incroyables Jardinières et Jardiniers), toujours inspirés par le mouvement Incredible Edibles . C’est aussi grâce à ses nombreux soutiens que nous voulons remercier ici.

Citons en premier lieu les responsables de l’ancien hôpital TORTERUE (aujourd’hui CHLVO) et ceux de l’Association V.I.E. Les premiers ont mis à notre disposition un espace vert de 1 000 m2 idéalement situé en entrée de ville, et plus récemment une remise de 50 m2 bien utile pour nous abriter des averses et ranger notre matériel. Les seconds, à l’initiative de ce projet et signataires de la convention de mise à disposition avec l’hôpital, continuent de soutenir notre collectif par leurs conseils mais aussi matériellement. Au printemps dernier, V.I.E. finançait l’achat d’une tondeuse électrique.

La convention, susceptible d’évoluer, définit précisément les obligations et compétences de chacun.

Faute d’encadrement, les ateliers menés avec les écoliers de l’École Sainte Croix ont dû être suspendus l’année passée. L’année 2024 a cependant été particulièrement riche en termes de partenariat et d’activités au jardin.

Répondant à la demande d’une stagiaire du Centre socio-culturel de la Petite Gare (étudiante au Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole de La Roche-sur-Yon), une animation ludique, festive, pédagogique et transgénérationnelle (Fête de la Solidarité) a largement rassemblé et mobilisé notre collectif au printemps. L’animation initiée à cette occasion augure-t-elle, peut-être, d’une démarche de partenariat plus soutenue entre le Centre socioculturel et les jardiniers de Monsieur TORTERUE ? Les locataires de l’EHPAD voisin sont venus nombreux à cette fête, dont ils avaient préparé la déco en amont.

Malgré la météo incertaine, assis aux premiers rangs face au groupe musical Temps de pause intervenu gratuitement, ils ont pu apprécier l’ambiance cabaret du spectacle.

Fête de la solidarité

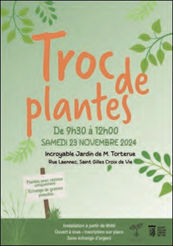

Les résidents, avec Linda leur animatrice très investie dans leur accompagnement, sont assidus au jardin. Régulièrement aux beaux jours, ils et elles sont entre 5 et 10 personnes valides ou en fauteuil à aller rejoindre les jardinières et jardiniers avec Linda ou Victor et des bénévoles de l’association La Cordée pour respirer l’air du potager, participer aux menues tâches… ou simplement discuter. Des sourires, des moments de petits d’autres animations … dans la limite de nos moyens humains. D’autres manifestations ont été renouvelées avec succès dans le cadre accueillant du jardin : l’opération Rendez-vous au jardin en juin et le Troc-plantes en novembre.

Cette dernière manifestation organisée en partenariat avec la municipalité depuis 2022 signe la reconnaissance qu’elle nous adresse régulièrement, comme à l’occasion d’actions ponctuelles comme La Nuit des jardins ou la rencontre jeux de plein air avec nos amis ukrainiens. Par ailleurs, les services techniques ont régulièrement l’occasion de répondre favorablement à nos demandes matérielles (ex : broyat…).

Soulignons enfin le partenariat précieux entretenu avec le GAEC Clair de Lune. Ce producteur de plants maraîchers de Soullans nous fournit gracieusement, depuis plusieurs années, des centaines de plants de légumes bio et nous l’en remercions vivement. La nature des dons a évolué peu à peu et continuera d’évoluer.

En effet, plus que jamais, nous devons nous adapter au changement climatique, à la diminution globale de la biodiversité mais aussi aux contraintes de fonctionnement de notre jardin (temps de travail limité à une seule demi-journée par semaine).

Concernant l’adaptation à la sécheresse, nous avons installé une réserve pour récupérer l’eau du toit de la chapelle. Nous allons vers une diminution du nombre d’espèces de légumes annuels en sélectionnant ceux qui évoluent bien dans notre jardin (tomates cerises, choux brocolis à jets, choux frisés, pommes de terre, blettes), et vers une augmentation des pérennes (aromatiques, médicinales, légumes perpétuels).

Concernant les plantes ornementales, nous devons continuer à enrichir le nombre d’espèces et à choisir de préférence celles qui offrent des ressources aux pollinisateurs et aux auxiliaires des cultures. Nous devons aussi, bien sûr, privilégier les plantes vivaces, moins gourmandes en eau.

Notre jardin n’aurait pu exister, ni se développer, sans ces partenariats, dont certains perdurent depuis 2016, avec les institutions et les acteurs qui nous entourent, et c’est heureux, car les projets ne manquent pas, les activités tout au long de l’année, non plus : communication, secrétariat, création de documents d’information et d’animation, comptabilité, recherche de financements, reprise du dossier «accessibilité aux personnes à mobilité réduite», rénovation des bacs de culture et des structures et mobiliers extérieurs, tonte des espaces mis à notre disposition, broyage des ligneux en vue de faire du paillis, enrichissement du sol, compostage de surface et paillage, entretien et enrichissement des massifs fleuris et des bouquetières réservées à la fabrication de bouquets par les résidents, réflexions sur l’évolution de nos méthodes de jardinage, etc…. Tout le monde peut trouver un intérêt, une compétence parmi les tâches variées citées ci-dessus, dès lors que la philosophie du mouvement des Incroyables Comestibles et les objectifs de notre projet sont partagés. Alors, nous vous invitons à nous contacter (incroyablescomestiblestorterue@orange.fr) et à nous rejoindre dans le charmant jardin de Monsieur TORTERUE.

Pour les IJJ, Gaëtan et Michèle.

incredible edibles : Incroyables comestibles (traduction française) est un mouvement citoyen informel initié en 2008 en Angleterre, à l’initiative d’un groupe d’habitants. Au départ, ils ont investi des trottoirs pour y cultiver librement, en bac, des plantes comestibles (légumes, fruits, aromatiques…) et partager raisonnablement les récoltes. L’objectif était de permettre à la ville l’autosuffisance alimentaire. Ce qui fut fait en 2016. Les techniques de la permaculture y sont employées et l’esprit de convivialité recommandé.