DU MARAÎCHAGE A LA VIE : LE JARDIN SOLIDAIRE DE LA FAYE.

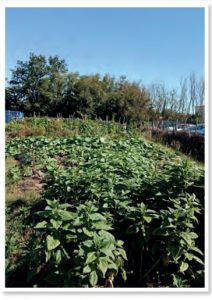

L’air sent le vert, ce matin de juillet, dans le jardin solidaire de la Faye. En rangs serrés, les légumes se pressent le long des sillons. Leurs feuillages denses déclinent une variété de tons, du bleu vert au jaune chartreuse ponctués d’éclats d’argent sous un soleil déjà chaud. C’est à peine si la terre légère et noire d’humus qui les nourrit se laisse apercevoir entre les rangs de haricots verts, de poivrons, de courgettes…. Une ligne chargée de tomates mûres cache le puits en limite de parcelle. Les insectes font preuve d’une vitalité bourdonnante. Cette abondance ne doit rien au hasard. Pour preuve, trois jeunes tomates marquées des stigmates du «cul noir» le rappellent. Heureusement le pied atteint est le seul de la rangée. Une résistance miraculeuse ? Le recours à la chimie ? Plutôt une alchimie maîtrisée, faite de connivence entre le maraîcher, la plante, le sol, l’eau, le vent et les insectes. Enfant, je me souviens avoir entendu chuchoter au marché de Croix-de-Vie «qu’il ne fallait pas acheter de légumes aux gens de Saint-Hilaire.

– Pourquoi ?

– Ce sont des légumes du diable».

La réponse m’enchantait tant il était facile d’y croire puisqu’ils étaient cultivés par la Fée. Un doute m’effleurait cependant.

«- Du diable, tu crois ?

– Tu ne vois donc pas comme ils sont beaux et gros ces légumes! Ce n’est pas normal !»

Les grand-mères, au mouchoir immaculé noué sous le menton, n’avaient pourtant rien de satanique, leur panier au bras rempli des fraises de leur potager, des «balles» de haricots verts à leur pieds. Le maraîchage à Saint-Hilaire-de-Riez est une longue histoire qui ne doit rien aux fées mais plutôt à celle de son sol, à l’esprit d’observation et au pragmatisme des natifs. Calés contre la dune, abrités du vent et baignés des eaux du marais proche, les potagers de la Faye fournissent des récoltes généreuses au fil des saisons.

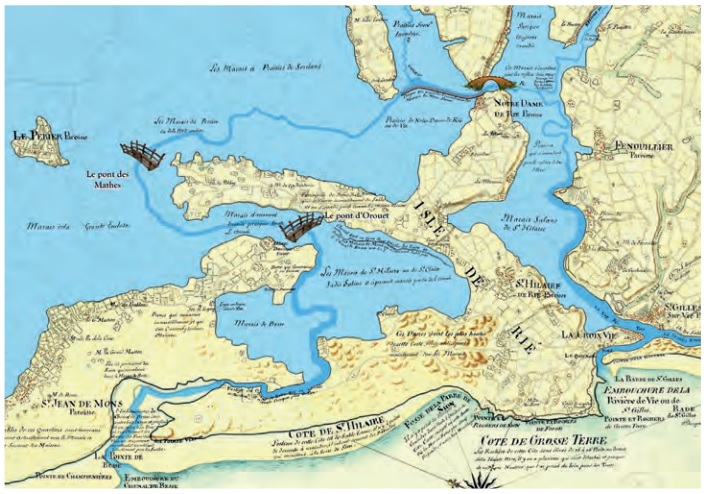

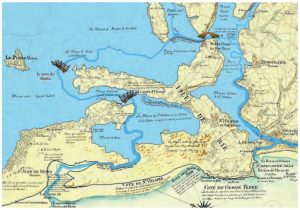

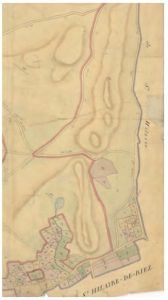

Jusqu’au XVIIème siècle, Saint-Hilaire-de- Riez était une île, cernée de marais drainés par la Besse. Emergée sur un socle de micaschiste et de grès veinés de quartz, les vents de noroît déposèrent sur son sol une couche sableuse facile à travailler sans outillage lourd, amendée par l’apport de goémons, vite réchauffée mais toujours fraîche grâce à la nappe phréatique maintenue à fleur de terre par le marais.

Progressivement, les limons charriés par la Besse, et les apports de sables éoliens ont fait disparaître l’insularité primitive de Saint-Hilaire. La Faye en garde la mémoire. Sur son sol riche et léger, les légumes y trouvent les meilleures conditions pour s’y développer et apporter un complément financier indispensable à la survie des petites exploitations agricoles qui s’y maintenaient tant bien que mal. L’abondance et la qualité des récoltes ont fait la réputation des jardins de la Faye dont les surplus se vendaient traditionnellement aux marchés de Croix-de-Vie et de Saint-Gilles-sur- Vie. Les productions locales issues du maraîchage, de la pêche et de la récolte du sel permirent la création d’une véritable économie de marché s’étendant jusqu’en Angleterre où se vendaient les oignons récoltés à Saint-Hilaire-de-Riez, si recherchés par les équipages embarqués à la pêche hauturière. Les conserveries installées à Croix-de-Vie dès 1850 et l’arrivée du chemin de fer en 1885 ont stimulé ces échanges commerciaux.

L’engouement pour les activités balnéaires a complété l’attractivité de la côte en période estivale faisant affluer les «baigneurs» et se presser une foule gourmande autour des étals, les jours de marché. Il n’était pas rare alors de voir disparaître 50 kg de haricots verts à peine déversés sur l’étal en deux heures de marché. Le fleuron de cette culture maraîchère était celle des oignons si emblématique des échanges étroits entre maraîchage et activités maritimes dont le temps fort était la foire aux oignons. Elle se tenait le dernier samedi d’août. Ce jour-là, tôt le matin, les maraîchers prenaient possession des quais de Saint-Gilles-sur-Vie et de Croix-de-Vie, des rues commerçantes et du pont de la Concorde. Le long des

trottoirs, ils alignaient leurs paniers en osier remplis à ras bord d’oignons de toutes les couleurs joliment tressés. Les forains, venus pour l’occasion, installaient leurs manèges et autres stands de tir donnant à cette foire un côté festif qui faisait oublier qu’elle sonnait la fin de l’été et le départ des «baigneurs». Les commerçants se mettaient de la partie offrant aux badauds les invendus de la saison qu’ils bradaient sans barguiner. Cette foire attirait du monde. On y venait de loin. Sa réputation lui valut de se transformer progressivement en une foire commerciale incontournable jusque dans les années 90.

D’abord culture vivrière, le maraîchage s’est professionnalisé au cours du XXème siècle offrant aux grainetiers des débouchés stables permettant à leur tour d’entretenir cette activité grâce à l’excellence de leurs semences. Celles des haricots verts se sont taillées la part du lion.

Valentin AVRILLAS, l’un des trois principaux grainetiers de Saint-Hilaire- de-Riez, se souvient avoir vendu plus d’une tonne de graines de haricots verts en une seule saison dans les années 60.

L’âge d’or du maraîchage à Saint-Hilaire-de-Riez s’étend de 1850 à 1980.

L’Isle de Rié

A partir de cette date, les premiers signes du réchauffement climatique ont commencé à se manifester et furent d’abord interprétés comme des caprices de la nature. Le dérèglement de la succession des saisons a commencé à fatiguer les plantes et favoriser des maladies affectant les rendements.

L’alternative s’est vite imposée aux observateurs de la nature que sont les maraîchers : aider la nature à

se défendre et à trouver un nouvel équilibre en commençant par ne plus l’agresser. Ce retour aux sources

porte un nom : la permaculture, une culture raisonnée. Plus qu’une technique, c’est un état d’esprit. En

premier lieu, veiller à la santé des sols et les enrichir par des apports naturels tels que le goémon «rouget» ou lithothamne, les produits du broyage de bois et de fragments de végétaux et l’apport de fumier de cheval. La pratique de l’assolement faisant se succéder pommes de terre, poireaux et légumineuses permet au sol de se régénérer de lui-même portant successivement des cultures de moins en moins gourmandes jusqu’à celle des légumineuses qui apportent naturellement de l’azote. Pour finir, le paillage limite l’assèchement du sol et la fatigue des plantes. La permaculture pratiquée par une

vingtaine de jardiniers bénévoles sur la parcelle que leur a confiée par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez approvisionnent la banque alimentaire avec succès depuis 5 ans.

Jardin solidaire de la Faye

Site de la Faye – Dunes de Saint-Hilaire

Source : Entretien avec Michel BERTHOME, responsable du jardin solidaire de Saint-Hilaire-de-Riez, Rue André CAIVEAU à Saint-Hilaire-de-Riez.

Cartes aimablement communiquées et autorisées à être reproduites par Patrick Avrillas, co-auteur avec Annie Antoine de «le Marais et les iles» Ed «LA GESTE».

Le comité de rédaction