LE JARDIN DE MONSIEUR TORTERUE: UN JARDIN CONNU ET RECONNU.

Depuis sa création en 2016, le Jardin de Monsieur Torterue n’avait jamais accueilli autant de visiteurs.

Peut-être l’effet post-covid et ses confinements répétés, suivi d’un été tout aussi confiné ont-ils amené

les uns et les autres à venir s’y aérer ou, peut-être, est-ce le résultat d’un intérêt grandissant pour découvrir ou re-découvrir cet Incroyable Jardin ouvert aux pupilles et aux papilles de tous…

Nous y avons croisé et renseigné des patients et accompagnants en attente de rendez-vous dans

le cabinet médical tout proche. En juin, à l’occasion des journées nationales «Rendez-vous aux

jardins» et «Bienvenue dans mon jardin au naturel», les jardinier.e.s, ont sensibilisé le public aux petits

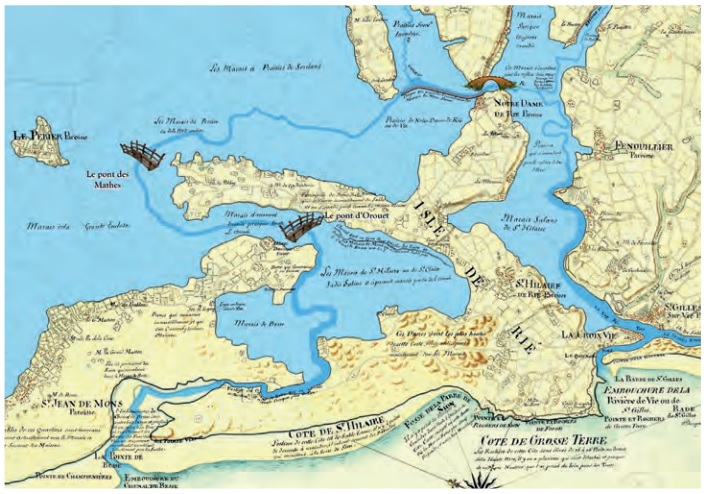

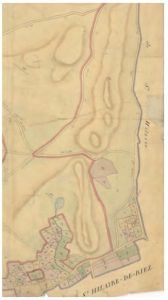

gestes à faire au jardin pour accueillir la biodiversité. La Journée du Patrimoine a permis à Michelle

Boulègue de raconter l’histoire de l’hôpital local, une des plus anciennes bâtisses de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie. Une édition spéciale de cette conférence a eu beaucoup de succès auprès des résidents.

Le collectif des Incroyables Jardinières et Jardiniers poursuit, depuis 5 ans, ses actions de sensibilisation et de pédagogie auprès des écoliers et en particulier ceux de l’école Sainte-Croix.

Les conseils donnés en juin 2021 à l’école maternelle Edmond Bocquier autour de l’aménagement d’un jardinet dans la cour de l’école ont été suivis cet automne par l’accueil de deux classes afin de lancer concrètement le projet jardinage avec les enfants. Le jardin est aussi un support d’activités scolaires en autonomie.

L’Ecole de la Chapelle y vient régulièrement et, en septembre, quatre classes de CM2 de chacune des écoles de SGXV ont participé à une animation reptile, organisée dans le cadre de l’ABC de la Biodiversité, sous la houlette d’une animatrice nature. Sans doute, le fait le plus significatif à retenir de notre bilan est-il la présence toujours plus importante de personnes résidant à l’Ehpad. Accompagnées de Linda, leur animatrice, elles participent activement aux menus travaux du jardin, papotent ou commentent gentiment les gestes des jardiniers débutants. Nous avons plaisir à les rencontrer et à échanger avec elles le mardi. Nous avons compté jusqu’à 19 résidents lors de la venue des enfants de l’Ecole Bocquier en octobre. Un bel exemple de rencontre multigénérationnelle que nous aurons à cœur de développer, en organisant une animation musicale et ludique,le dernier samedi de juin 2023.

Notons également l’animationmunicipale du Troc-plantes organisée le 26 novembre dernier sur notre jardin, ou encore l’animation conviviale et ludique proposée aux réfugiés ukrainiens en juin à l’ombre

des tilleuls, toujours en partenariat avec la municipalité.

Tout cela constitue des marqueurs de reconnaissance et de confiance adressés au collectif des Incroyables Jardinier-e-s de Monsieur Torterue. L’Incroyable Jardin a, par ailleurs,

été remarqué dans le cadre de la démarche «Je fleuris ma ville» au niveau municipal, puis dans le

cadre de celle du «Paysage de votre commune» pilotée par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme

et d’Environnement) qui lui a attribué le 1er prix départemental dans la catégorie «Démarche collective».

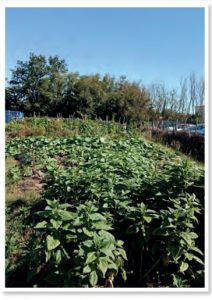

Cette reconnaissance nous engage encore plus. Nous avons des défis à relever, à commencer par l’adaptation de nos pratiques au changement climatique. Malgré la mise en place d’un épais paillage sur

nos lasagnes, les plants qui nous ont été offerts par le GAEC Clair de Lune ont souffert cet été. Une réflexion est en cours pour collecter l’eau de pluie, optimiser les séquences d’arrosage, et aller vers des espèces et variétés plus rustiques.

L’activité ne manque pas. L’essentiel du travail concerne la mise en culture, l’entretien, la réflexion sur l’amélioration de nos pratiques, à travers la rencontre d’autres jardiniers, la transmission des savoirs

ainsi acquis à divers publics, dans le domaine du jardinage et de la permaculture. Les travaux d’aménagement de la remise qui nous a été confiée par l’hôpital, l’organisation, l’animation du

collectif, la participation aux tâches administratives et de communication peuvent aussi intéresser les bonnes volontés.

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous avons besoin de vos compétences, et vous serez les bienvenu.e.s!

Gaëtan CHATELLIER

et Michèle TRAMOY