Les réponses apportées par la direction des services techniques de la Communauté de Communes laissent sur leur faim les riverains et les acteurs économiques qui exploitent les ressources des marais salés de la basse vallée de la Vie, zone Natura 2000 : « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ». Ces marais sont alimentés en eau de mer par l’estuaire, fermé environ six mois par an pour préserver la ressource en eau douce.

Quelle alternative trouver à la dégradation constatée depuis 15 ans ?

En témoigne la multiplication des épisodes de mortalité élevée de poissons et anguilles, la raréfaction des coquillages et la prolifération d’algues. Cette prolifération des algues, grandes consommatrices d’oxygène, est sans doute la cause principale de mortalité élevée des poissons.

Autre source d’inquiétude selon les professionnels de ce secteur, il serait établi que les stations d’épuration rejettent en moyenne 70% des pesticides et 90% des polluants d’origine médicamenteuse qui y entrent dans les eaux usées. Quelle est la capacité d’élimination de ces micropolluants par le marais ?

En dépit de l’amélioration des performances de traitement de la future station d’épuration, des rejets polluants, incompatibles avec la préservation des ressources alimentaires des marais salés sont à craindre. En effet, même si elle est en forte réduction, la pollution générée par la nouvelle station, vient s’ajouter à celle d’autres sources de pollution de l’estuaire, dont le Grenouillet, connu pour en être la source principale.

Comment prendre en compte l’impact des rejets, 24h/24h à flux continu et l’effet conjugué des marées ?

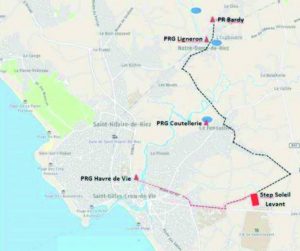

Deux fois par jour, celles-ci font remonter les effluents chargés de matières polluées en suspension qui se déposent sur les fonds des marais et des viviers. Selon les professionnels de ce secteur, les analyses fournies informent sur un niveau moyen de pollution sans rendre compte des pics qui font s’accumuler des substances toxiques dans les sédiments, sur les 8 km de la Vie jusqu’au barrage des vallées et dans les 12 étiers qui irriguent le marais salé. Ils souhaiteraient qu’un diagnostic sanitaire et écologique des marais salés (analyses des eaux et sédiments) soit effectué, et que ces analyses soient poursuivies dans le temps.

Pourquoi ne pas associer les techniques ?

A la recherche de solution, ces riverains et usagers des eaux de l’estuaire s’étonnent que, soucieux d’efficacité et de protection du public, les promoteurs de la future station d’épuration ne couplent pas l’activité de celle-ci au lagunage. Cette option permettrait d’utiliser les effets dépolluants naturels de l’exposition des alluvions à l’air et à la lumière. Ils proposent d’exploiter à cette fin des boucles de la Vie. Ils souhaiteraient, de plus, l’extension à la basse vallée de la Vie de l’expérimentation menée par la station d’épuration des Sables d’Olonne (2019-2025) visant l’assainissement des pollutions par les micropolluants et les métaux lourds.

Conclusion

l’Association syndicale des marais de la basse vallée de la Vie nous a indiqué qu’elle prenait acte de cette situation, mais qu’elle ne renonçait pas à se battre pour la réalisation d’un diagnostic de l’état sanitaire et écologique du marais, afin que soit mis en place un plan garantissant le maintien et la restauration de la zone humide du marais salé de la Vie, dans ses fonctionnalités (article 5 du règlement du SAGE –schéma d’aménagement et de gestion des eaux- ), et ses usages alimentaires traditionnels.

Michelle Boulègue

Sources : -Entretien avec l’association syndicale des marais de la Basse Vallée de la Vie Nota : Ce projet a été soumis à Enquête publique. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 15 octobre dernier à la mise en œuvre de ce projet dans les conditions prévues. À la date de préparation de cet article, l’arrêté préfectoral d’autorisation n’est pas encore publié.