Le PPRL se veut à la fois vecteur de sensibilisation à la culture du risque et dispositif de prévention.

La genèse du plan de prévention :

Le littoral vendéen est caractérisé par une présence importante d’étendues de marais et de terres gagnées sur la mer, par la protection d’espaces dunaires ou par l’aménagement d’ouvrages (digues, écluses, …). La tempête Xynthia du 28 février 2010 (35 victimes sur le littoral Vendée) a malheureusement illustré ce haut niveau de vulnérabilité qui caractérise le littoral vendéen, accentué par le faux sentiment de sécurité que procurent les protections naturelles et les ouvrages de défense et par l’insuffisance de sensibilisation à la culture des risques littoraux d’une population, nouvellement arrivée et vieillissante.

A Saint Gilles Croix de Vie, des secteurs de surverse ont entraîné des submersions localisées qui ont surpris, par le niveau atteint, les habitants, pourtant habitués de longue date aux inondations de leurs maisons (quartier du Maroc). Le long du quai Rivière, des sous-sols aff ectés à des stockages de documents ont été exceptionnellement inondés. Sur le remblai de la Grande Plage, sujet aux chocs mécaniques, des paquets de mer entraînant des galets ont brisé quelques vitrines de restaurants. L’équipement des commerces en batardeaux ou tablier roulant en aluminium renforcé devant les devantures a la capacité d’amortir les chocs mécaniques générateurs de dommages.

Raison d’être d’un plan gouvernemental de prévention ?

Avant d’être un plan d’action, la méthodologie de prévention de l’Etat s’inscrit dans une promotion de la culture du risque s’adressant aux responsables, aux acteurs économiques, à la population résidentielle en informant sur les risques encourus et sur les moyens de s’en prémunir, en apportant une meilleure connaissance des phénomènes et de leurs incidences. L’évaluation du risque pour la vie humaine détermine prioritairement le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) élaboré sous la direction des services de l’Etat, ceci pour chaque territoire défi ni. En l’occurrence pour les habitants de Saint Gilles Croix de Vie, le PPRL des Pays de Monts couvre le littoral de Notre Dame de Monts jusqu’à Brétignolles sur Mer. La réduction de la vulnérabilité des lieux de vie, de travail, de santé, de loisirs ou autres, et donc l’atténuation des dommages résultants, constitue l’objectif prescriptif de ce plan. Un travail de diagnostic a été nécessaire pour recenser l’occupation humaine, les enjeux économiques, le fonctionnement du territoire, l’environnement, le patrimoine culturel, comprendre la dynamique d’un littoral parsemé de marais et d’étendues basses protégées par des aires dunaires, étudier l’historique des tempêtes, évaluer les techniques de défense mises en oeuvre pour réduire les vulnérabilités. Fort du diagnostic territoire par territoire, dans un second temps, les services de l’Etat ont défi ni des scénarii de submersion conjugués le cas échéant à des apports pluviométriques, phénomènes engendrant potentiellement des inondations prévisibles dans des secteurs précis.

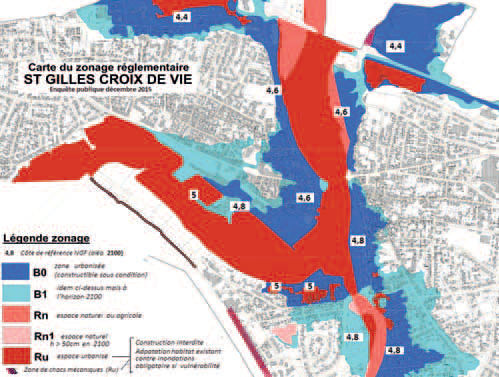

Ces scénarii de submersion sont définis en retenant le niveau marin de base correspondant à celui de évènement historique le plus fort connu, c’est-à dire l’évènement Xynthia qui a été retenu comme événement de référence maritime. A partir des surcotes enregistrées avec les marégraphes du littoral (1,16 m au port de Saint Nazaire, soit un niveau de 4,18 m NGF (par rapport au niveau 0 NGF, niveau moyen proche de la mi-marée), 1,56 m à La Rochelle La Pallice, soit un niveau de 4,51 m NGF), un logiciel de modélisation hydraulique (s’appuyant sur la topographie établie par l’intermédiaire de relevés LIDAR, télédétection par laser) a calculé les cotes de référence applicables sur le littoral, jusqu’à l’intérieur des estuaires comme pour celui de la Vie à Saint Gilles Croix de Vie. Un supplément de 20 cm correspondant à la prise en compte des premiers effets du changement climatique, a été ajouté pour qualifier cette cote de référence dite d’aléa actuel. Un supplément de 60 cm a été ajouté à la cote Xynthia pour qualifier la cote de référence dite d’aléa 2100, estimation du niveau de submersion à la fin du siècle, compte tenu du changement climatique. (cf niveaux indiqués sur la carte ci-contre). Les zones effectivement inondées lors de la tempête Xynthia sont complétées par les zones susceptibles d’être inondées en référence à la cote de référence aléa actuel. D’autres zones susceptibles d’être inondées en référence à la cote de référence aléa 2100 sont également cartographiées. Toutes les vulnérabilités sont évaluées, comme les hypothèses de brèches des ouvrages de protection non conformes ou mal entretenus. Ce principe de faillibilité s’applique également sur les ouvrages de défense du trait de côte (enrochements). Enfin il est tenu compte de la puissance des vagues heurtant un ouvrage en définissant une zone de chocs mécaniques (cas du remblai de Saint Gilles Croix de Vie). Zones de submersion, zones de chocs mécaniques, bande de précaution s’inscrivent dans le zonage règlementaire : zones rouges pour les zones de danger, inconstructibles, zones bleues pour les zones de précaution, constructibilité sous conditions (cf. carte pour Saint Gilles Croix de Vie). Cette réglementation induit une stratégie de développement des territoires qui prend en compte les risques littoraux et s’impose au PLU (Plan Local d’Urbanisme). L’instruction des permis de construire, des déclarations préalables s’en trouve affectée.

Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde doivent être prises dans les zones évoquées par les collectivités publiques ou appliquées par les particuliers, propriétaires ou exploitants, afin de réduire la vulnérabilité de l’existant. La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens impose de limiter la population exposée au risque, de prescrire les travaux de mise en sécurité des biens existants, de maîtriser l’expansion urbaine littorale et de refuser des projets aggravant cette exposition. C’est aussi l’objet des PAPI (Programmes d’Action de Prévention contre les Inondations) portés par les Communautés de Communes, de réduire les risques d’inondation, par les aménagements adéquats. Ainsi le PAPI du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a permis, par l’endiguement du quai des Greniers (crête à 3,90 NGF, c’est-à-dire 13 cm de plus que le niveau Xynthia constaté 3,77) et du quai Gorin (crête à 3,80 NGF, 10 cm de moins pour la perte de charge), de protéger les bas quartiers de Croix de Vie contre les risques de submersion. Après la neutralisation des arrivées maritimes par les conduites du sous-sol, il reste encore à créer sur le quai Gorin l’important bassin de rétention (700 m²) des eaux d’origine terrestre qui seront automatiquement déversées à marée basse par l’ouverture des clapets anti-retour des 4 buses. Ainsi est prévu côté Croix de Vie le scénario de la concomitance d’évènements centennaux de submersion marine et d’inondation terrestre. Côté Saint Gilles, la mise à la cote 4,80 NGF est envisagée pour le quai Rivière et le quai Marie de Beaucaire. Quelles conséquences en matière d’assurances pour les propriétaires et exploitants : si les propriétaires, exploitants ou utilisateurs de biens et d’activités antérieurs à l’approbation du PPRL ne se conforment pas à la réglementation, les assureurs peuvent ne plus garantir les dits biens et activités.

Si des biens immobiliers sont construits et que des activités sont créées ou mises en place en violation des règles du PPRL, les assureurs ne sont pas tenus de les assurer. Quelles conséquences financières pour les propriétaires et exploitants : les études et travaux de réduction de la vulnérabilité, rendus obligatoires par un PPRL approuvé, sont éligibles au «Fonds Barnier». Ce fonds est destiné à venir en aide aux personnes physiques ou morales ainsi qu’aux collectivités disposant de biens faisant l’objet de prescriptions de travaux obligatoires. Le coût des travaux aménagements (pièce refuge par exemple) est limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d’approbation du PPRL. Le financement des travaux est limité à 40 % des dépenses, 20 % dans le cadre d’activités professionnelles, 50 % pour les études et les travaux réalisés par les collectivités territoriales. Ces financements du Fonds Barnier peuvent se cumuler à d’autres financements (ANAH, CAF, collectivités…). Où en est-on dans la démarche de prévention ? Pour le PPRL des Pays de Monts, la phase de concertation a fait l’objet de plusieurs dépositions d’avis. La mairie de Saint Gilles Croix de Vie a fait le choix d’approuver le PPRL tout en émettant plusieurs réserves sur la forme (difficulté d’appréhension, explications insuffi – santes) et sur le fond (justifi cation des cotes, vérification de la modélisation, modifi cation du règlement des zones de chocs mécaniques afi n de maintenir l’activité économique du remblai de la Grande Plage, …). La déposition de l’association V.I.E. porte sur la diff érence entre la cote réelle atteinte par le niveau Xynthia + 13 cm et la cote de référence calculée par le logiciel de modélisation (diff érence de 30 cm= 4,20 NGF – 3,90 NGF pour le cas du quai des Greniers), sur le lien entre le PPRL et le PAPI et sur la problématique de la servitude de passage (chemin des douaniers) soustraite lors du recul du trait de côte. La phase d’enquête publique (janvier 2016) permet une plus ample information de la population, éventuellement invitée à déposer des avis et observations. Ceux-ci peuvent conduire à des adaptations du projet de PPRL. La procédure se termine par une approbation du PPRL par arrêté préfectoral après avis de la commission d’enquête. Approuvé, le PPRL vaut servitude d’utilité publique en application de l’article L.562-4 du Code de l’Environnement. Il s’impose aux documents d’urbanisme en vigueur et doit être annexé notamment au Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans le délai d’un an. Les travaux de réduction de la vulnérabilité de l’habitat existant doivent avoir été réalisés avant 5 ans.

Conclusion et prolongement.

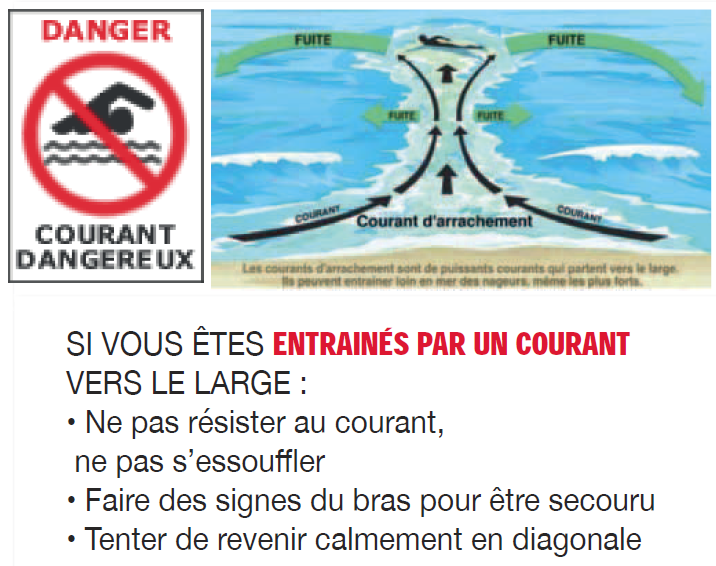

Le plan de prévention de l’Etat, décliné en PPRL sur les territoires littoraux, à grand renfort d’experts réunis par chaque Direction Départementale des Territoires sous autorité du Préfet, s’avère à la fois un processus de sensibilisation à la culture de prévention du risque et un ensemble de prescriptions (servitudes d’utilité publique s’appliquant au-dessus de toute autre réglementation) s’inscrivant dans une stratégie de développement durable. Cependant de nombreuses résistances de la part des élus se sont traduites par un avis défavorable du PPRL, comme pour le territoire littoral de la Baie de Bourgneuf, pour la ville de Saint Jean de Monts qui fait réaliser une contre-étude ou pour Noirmoutier fi er de son système de défense par digues. Personne ne peut dire que nous sommes à l’abri d’un évènement à plus forte amplitude que Xynthia, notamment dépressionnaire, mais l’ensemble des prescriptions du PPRL appliquées pour réduire les vulnérabilités, complétées par la mise en oeuvre des PAPI, associées à une meilleure conscience du risque par la population et aux mesures du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), doivent permettre d’éviter la perte de vies humaines et de réduire les dommages. Une telle mobilisation de l’Etat complétée par celle des collectivités territoriales, certainement justifi ée, ne pourrait- elle pas être appliquée à d’autres risques qui nous concernent tous et tous les jours et dont la prévention est insuffi samment promue (campagnes de sensibilisation, formation pédagogique …) et prescrite (mesures et aménagements de sécurisation, …) : par exemple les risques domestiques (chutes, incendies, intoxications…), les risques de circulation automobile (une cinquantaine de décès par an en Vendée, 54 en 2014), les risques professionnels, les risques de noyade sur la plage (une quinzaine de décès par an en Vendée), les risques sanitaires liés aux diff érentes pollutions, etc

Denis.Draoulec22@orange.fr

Sources principales:

Documents préfectoraux relatifs au PPRL des pays de Monts

Délibération N° 21.09.2015-10 du Conseil Municipal de la ville de Saint Gilles Croix de Vie

Guide méthodologique PPRL (DGPR SRNH/BRM – mai 2014)