Si plusieurs incitations récentes (Loi L.O.M, aménagements, coups de pouce, …) accompagnent l’essor du vélo, surtout dans les villes (la fracture sociale se révèle aussi au détriment de la pratique du vélo en zone rurale), un frein important au développement du vélo subsiste. Il s’agit de la dangerosité de sa pratique. Cependant en Europe, si le nombre de vélos augmente, celui des accidents mortels diminue.

Les «petits accidents» entre cyclistes, avec des piétons ou provoqués par le cycliste seul sont relativement nombreux, peu de cyclistes ont échappé à l’acci- dent léger. Ils ne font pas l’objet de pro- cès-verbal et le passage éventuel chez le radiologue, voire aux urgences n’est pas comptabilisé. Un constat amiable peut être établi en cas de dégât matériel, une main courante laissée à la gendarme- rie ou au commissariat pour rappel du contrevenant ; une plainte peut être déposée (heurt, délit de fuite, agression…).

Ces accidents ont augmenté avec le vélo à assistance électrique (VAE) qui connaît un développement important et encore plus avec les engins de déplacement personnel électriques (EDPE). Les chiffres des accidents plus graves sont enregistrés par un représentant de l’ordre et font l’objet de statistiques (Observatoire national interministériel de la sécurité routière).

Les solutions de réduction des risques d’accident sont de 3 ordres :

- protection individuelle, contrôle de la mécanique du vélo (freins, éclairage, etc.), équipements de protection, casque, respect des règles…

- éducation à la conduite du vélo dans tous les environnements et situations de circulation et une prévention des conduites dangereuses, non respectueuses, illicites…

- surtout la réalisation des aménagements qui améliorent la covisibilité et incitent, par la maîtrise de la vitesse, à la protection des usagers les plus vulnérables, ou des dispositifs qui partagent l’espace des rues et apaisent la circulation de tous.

Développons cette troisième problématique de sécurité liée aux aménagements et à la signalisation liée car à ce niveau, plusieurs freins au développement des modes actifs sont connus par les pratiquants cyclistes, répertoriés par les associations locales auprès de leur commune et communiqués aux réseaux et grandes associations «vélos», forces de proposition, qui appuient les changements de réglementation routière ou la création de dispositifs de partage de l’espace public.

Dans une ville comme Saint-Gilles-Croix- de-Vie, en observant la circulation pendant plusieurs années, sans évoquer les fautes d’inattention ou les conduites illicites des usagers (automobilistes, cyclistes…), plusieurs dysfonctionnements récurrents sont identifiables comme dans d’autres villes selon la qualité des aménagements :

- Le manque de visibilité du cycliste et de lisibilité de sa trajectoire, le manque d’identification du passage de cyclistes.

- Le manque d’incitation à la modération de la vitesse, le manque de dispositifs de ralentissement des automobilistes.

- La discontinuité des voies cyclables (pistes cyclables et voies vertes).

- Les connexions délicates.

– Les franchissements de flux importants sans ilot-refuge ou marquage.

- L’exiguïté des bandes cyclables.

- Le DSC (double sens cyclable) non généralisé.

Sans refuge : être vu et vérifier que les conducteurs vont s’arrêter dans les deux sens!

- Le régime de priorité des voies cyclables pénalisant le trajet jalonné d’une série de «stops».

- Les dépassements forcés par un véhi- cule à moteur.

- Le stationnement ou l’empiétement ré- current sur bande cyclable.

- La mixité avec les piétons quelques fois délicate ou non comprise.

- La gestion de franchissement des ponts sur des pistes cyclables non bidirection- nelles.

- Les défauts du revêtement, le risque d’aquaplaning.

- Et surtout la présence de lieux acciden- togènes (points noirs) connus (inven- taire).

Parmi les critères de sécurisation et de réduction du caractère accidentogène, les experts soulignent, d’une part la covisibilité des usagers, la lisibilité des trajectoires et l’identification de la signalisation, des revêtements, des marquages et des trajectoires, et d’autre part les incitations à l’apaisement de la circulation en réduisant la vitesse et en partageant l’espace.

Aujourd’hui, entre 15 et 30 % de la voirie des villes, en moyenne, est constituée de zones limitées à 30, 20 km/h et des villes comme Grenoble, Lorient, Nantes les généralisent sur l’ensemble de leur agglomération facilitant le développement des modes actifs et répondant au besoin d’être épargné par l’accidentologie. Le CEREMA publie un guide destiné aux collectivités et aux spécialistes de la voirie pour les accompagner dans la mise en place de ces aménagements.

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, équipée d’un tronçon (incomplet) de la Vélodyssée et d’une piste cyclable de contournement de l’aire urbaine du Havre de Vie, d’une voie piétonnière et d’une zone de rencontre, les zones de circulation apaisée (zones 30) ont progressé bien que de nombreux tronçons méritent une cohé- rence par quartier entier, d’autant que le vieillissement de la population demande une circulation mieux sécurisée, un environnement plus calme et sain tout en gardant le développement de l’attractivité du centre-ville et des destinations locales.

La préoccupation vélo a été notamment portée par un cabinet lors de la rénovation du boulevard Georges Pompidou, du quai Gorin et de la connexion au sortir du pont de la Concorde vers la rue piétonne (2017). L’enjeu était : «Faire des modes doux, la marque de fabrique de la cité».

Depuis, plusieurs pistes cyclables ont été récemment mises en place : au sortir du Collège rue des Épinettes, rue Péault, rue de la Bégaudière, rue d’accès au complexe aquatique et à la salle de spectacle.

Parallèlement, plusieurs intersections restent accidentogènes. C’est le cas de certains ronds-points où le franchissement des branches n’est pas assez sécurisé face au développement des flux motorisés. C’est le cas des intersections non aménagées qui laissent les cyclistes en zone de danger sans régulation de vitesse. Exemples : carrefour accidentogène Dorion qui est un jalon d’itinéraire cyclable des collégiens et des scolaires (axes Bellevue, …) et qui sera un jalon de l’itinéraire des lycéens (desserte de leur lieu de résidence) et un des axes de liaison lycéen vers Saint-Hilaire-de-Riez via le pont de la Concorde. Au minimum la protection des modes actifs réclame un aménagement d’expérimentation (simple marquage du giratoire au sol et balises de délimitation).

L’observation révèle d’une part l’affluence grandissante des flux motorisés, une poursuite de la vitesse à défaut d’incitation à l’apaisement et d’autre part un développement des flux des actifs, bien que certains cyclistes abandonnent le franchissement en vélo des ronds-points et des intersections accidentogènes.

Ensuite, l’emprunt des pistes cyclables nécessite l’arrêt aux stops, stops qui ne sont pas toujours respectés par les cy- clistes ou, s’ils sont effectifs, les automobilistes ne s’arrêtent pas toujours devant un cycliste à l’arrêt avec l’intention de traverser à pied, vélo à la main. Par exemple le franchissement de la zone des ronds- points de l’Europe oblige l’usager cycliste à s’arrêter 7 fois ! Le Cerema préconise le régime de la priorité «laisser passer» si la visibilité est bien assurée, auquel cas l’automobiliste a le temps de se préparer à laisser le cycliste traverser au passage.

Une difficulté qui s’oppose à la mobilité des vélos se retrouve lors du franchissement de la Vie. Au pont de la D38 bis, les voies monodirectionnelles obligent à traverser la D38bis deux fois de chaque côté du pont. La plupart des usagers comme les collégiens, les touristes… font au plus simple en passant en sens interdit (à gauche dans le côté amont en allant au collège ou au lycée). La solution de mixité piéton-cycliste donne plus de place pour la mise en place d’une voie verte bidirectionnelle.

Avec le concept «Vélorue», nous abordons le dépassement de cyclistes. La protection des cyclistes sur les voies étroites, quelquefois frôlés par des automobilistes pressés, s’appuie sur un niveau dispositif : le concept de vélorue qui, expérimenté avec succès dans les pays avancés comme l’Allemagne, émerge dans les grandes villes françaises (Strasbourg en 2017). Son principe : obliger le véhicule suivant un cycliste à rester derrière (ne pas dépasser). Le vélorue renforce et clarifie le droit du cycliste, sa légitimité à occuper la chaussée, s‘apparente à une large piste cyclable qui serait ouverte à un trafic motorisé modéré.

C’est une alternative à une piste cyclable non facilement réalisable et compatible avec la création de réseau structurant d’itinéraires. Les pratiquants du vélo de la commune connaissent plusieurs de ces rues étroites qui n’autorisent pas le dépassement dans les règles de l’art (éloignement de 1 mètre du cycliste et distance de sécurité pour passer le long des véhicules en stationne- ment). Par exemple la rue passant devant l’école Bocquier, l’avenue de la Plage où le cycliste est stressé et l’automobiliste quelquefois en infraction pour dépassement dangereux. La dernière rue passée en double sens cyclable, la rue Marie- Joséphine s’apparente à une vélorue par son marquage (double chevron et la figurine Vélo) ; il lui manque le panneau du dispositif (sur ce panneau, la signalisation indique à l’automobiliste de rester derrière le cycliste).

Nous terminerons sans oublier la marche à pied qui fait partie des modes actifs (loi L.O.M.) comme le vélo. Un mode de déplacement propre par excellence mais qui pourtant a sa part modale en diminution, sauf dans les centres-villes. Ce mode de mobilité est le seul à remplir tous les objectifs de la loi : la marche à pied est la plus économique, la plus sociale, la plus propre, la plus saine des mobilités, jamais défaillante, fiable, sans contrainte. Elle apporte un bienfait pour la santé. Il arrivera que la marche à pied devienne dans une petite ville comme Saint-Gilles- Croix-de-Vie une figure moderne de la mobilité, soutenue par l’envie de marcher en sécurité, dans une circulation apaisée, pour se rendre au lycée ou au travail ou tout simplement emmener ses enfants à l’école en délaissant la voiture. À la vitesse moyenne de 4 km/h, un lycéen met 37 min pour aller de la gare au lycée (3,1 km) et 13 min en vélo (3,4 km).

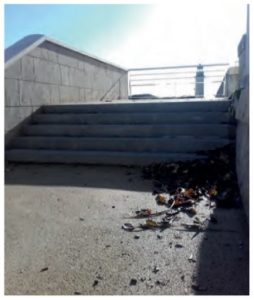

Devant la Croix Curé Dorion, chemin vers l’école ou vers la plage scabreux !

Aucune mesure n’est spécifiquement écrite dans la loi L.O.M. Le piéton est ajouté au vélo éventuellement, comme la mise place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied (par exemple panneau avec indication «Gare à 10 min». La seule mesure spécifique en faveur des piétons concerne leur sécurité. Il s’agit d’un amendement déjà présenté lors la loi de 2015 pour l’amélioration des mobilités actives dite PAMA. Il vise à améliorer la visibilité des piétons au droit des passages piétons, un des facteurs principaux des accidents de piétons sur ces passages : «aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles».

Toujours pour protéger les piétons les plus vulnérables, une ligne d’effet délimi- tant une «zone tampon de sécurité» de 2 à 5 mètres devant chaque passage pour piétons a été expérimentée avec succès et est préconisée depuis janvier 2019.

Pour rappel, depuis septembre 2018, s’il refuse de céder le passage à un piéton qui traverse ou manifeste l’intention de traverser, le conducteur s’expose à une amende forfaitaire de 135 € assortie d’un retrait de 6 points du permis de conduire et d’une suspension de permis d’une du- rée de 3 ans au plus.

La marche à pied est de surcroît une mobilité gratuite, mais qui n’est portée par aucun secteur industriel alors que la

L.O.M. a pour ambition de promouvoir de nouvelles mobilités individuelles pouvant être associées à un service marchand. La loi fait en particulier une place de choix aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Pourtant, ces engins font déjà concurrence aux vélos et à la marche à pied alors qu’ils ne sont nullement un mode de déplacement propre, actif et doux. La L.O.M. cède, d’une certaine façon, à la pression de ce secteur marchand qui n’hésite pas à revendiquer, dans sa communication, le terme de mobilité active, notamment en parlant de «piéton 2.0 dont on accélère la marche» ou en utilisant le terme «marche augmentée».

Conclusion

Nous avons évoqué deux mesures de prévention des accidents des modes actifs, une mesure pour les piétons dans leur passage de la chaussée, l’autre pour les vélos, la «vélorue». Leur application vertueuse relève de l’Autorité Municipale. En 2018, 470 personnes ont été tuées, 29 % sur un passage piéton, dont la moi- tié a plus de 65 ans.

En présence de ces mesures nouvelles ou non connues qui ont comme objectif de faire évoluer les mentalités vers une circulation apaisée, non polluante, une économie des transports non polluant, une mobilité capable de résilience, il est important de faire connaître les solutions qui ont le mérite d’avoir été expérimentées ailleurs.

Face aux nouveaux modes de mobilités, les EDPM, qui symboliseraient une certaine modernité et seraient une réponse à une meilleure optimisation du temps de transport qui pèse sur tout usager, il faut valoriser la vertu des modes actifs qui seuls répondent totalement aux enjeux écologiques.

Nous avons en France des expertises dans les modes actifs capables de promouvoir et mettre en œuvre des solutions, aiguillonnées par des associations préoccupées par les mêmes soucis de sécurité face quelquefois au retard des décideurs, aux défiances de certains lobbys, à l’ignorance voulue de certains usagers.

Beaucoup d’autres problématiques d’application de la loi L.O.M., d’autres réflexions émergent de la planète vélo. La crise sanitaire provoquée par la pandémie Covid-19 a poussé davantage la réflexion sur la répartition de l’espace public, surtout en ville. Plusieurs voies cyclables ou piétonnes ont été au moins provisoirement installées pour gérer les périodes de déconfinement ou faciliter les déplacements du personnel de santé.

Denis Draoulec

denis.draoulec22@orange.fr