Publié le 9 septembre 2008, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a connu des modifications successives entre 2009 et 2017. Le Conseil Municipal du 10 juillet 2017 a décidé sa révision en profondeur.

1 – DES OBJECTIFS AMBITIEUX.

Plus d’une quinzaine d’objectifs sont assignés au futur PLU.

Trois d’entre eux s’imposent : intégrer les évolutions réglementaires et législatives relatives à l’environnement (Grenelle 2 et loi N°2014-366 du 24 mars 2014), au logement et à l’urbanisme (loi ALUR, Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) et les dispositions relatives à l’architecture et au patrimoine (loi N° 2010-925)

Outre ces objectifs incontournables, le futur PLU aura à satisfaire au Plan de Prévention des Risques du Littoral (PPRL du 30 mars 2016), particulièrement prégnant sur notre commune. À cela s’ajoute la prise en compte des dispositions réglementaires supra-communales édictées par le Conseil Régional, le Conseil Départemental de Vendée et la Communauté de Communes dont le Programme Local de l’Habitat (PLH) du 9 avril 2015 et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en vigueur depuis le 6 mars 2017.

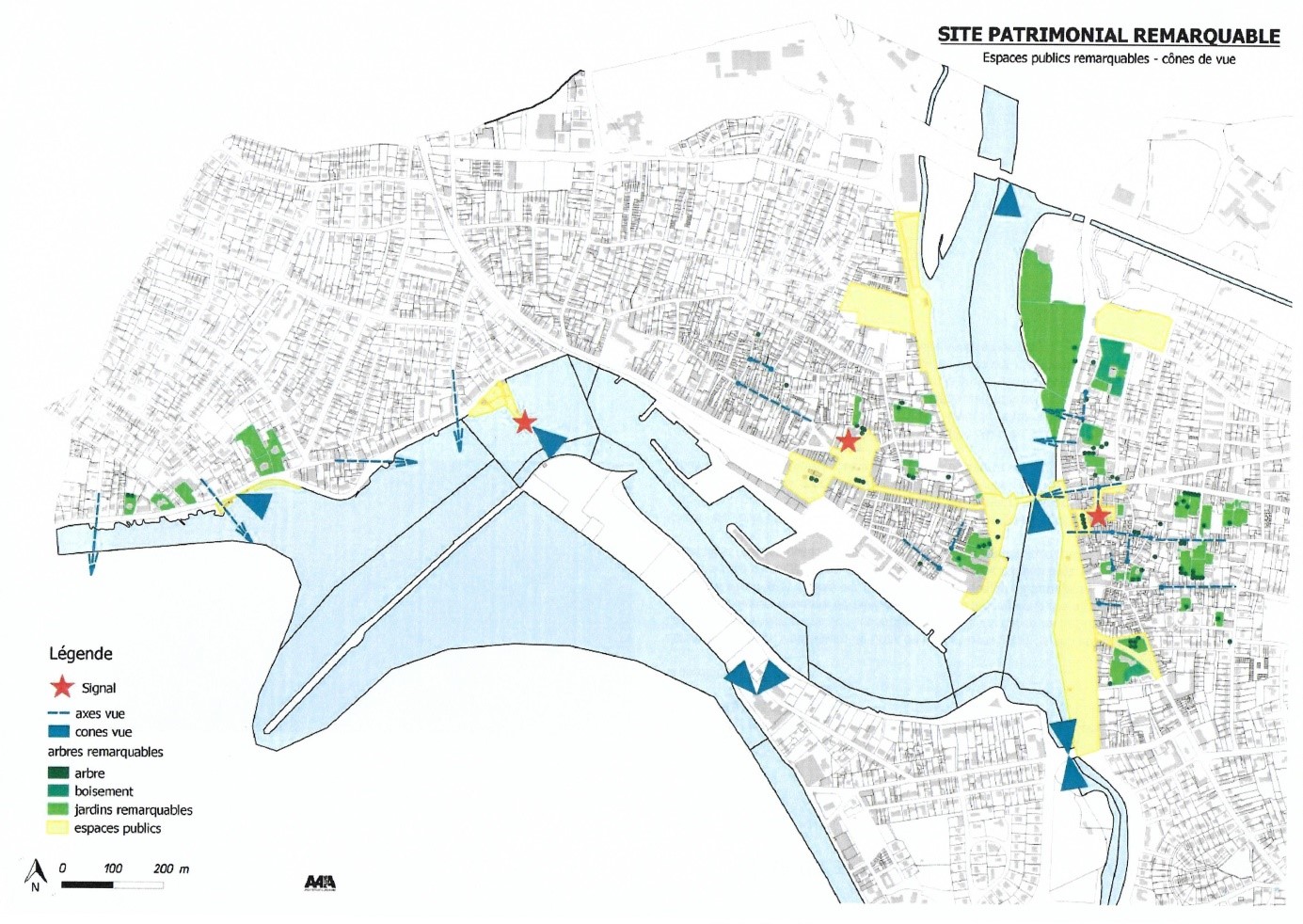

Outre le respect de ce socle réglementaire et législatif, le futur PLU doit tenir compte des spécificités du site, et de ses évolutions sociales, économiques et culturelles qui, s’imprimant au fil du temps dans le tissu urbain, le caractérisent. Ainsi du SPR adopté en 2016 (Site de Patrimoine Remarquable). Le PLU a aussi à prévoir et préparer les adaptations que la commune aura à assumer et accompagner au service du développement de son territoire, de la qualité de vie des habitants et de la préservation d’un environnement soumis aux pressions grandissantes du réchauffement climatique. Ainsi les nécessaires préservations des terres agricoles, des paysages, des ressources naturelles et énergétiques, s’invitent dans les projets urbains comme des exigences à satisfaire au même titre que la préservation du patrimoine architectural et naturel, l’intégration des risques naturels et l’augmentation d’une offre diversifiée de logement.

2 – DES ASPIRATIONS A SATISFAIRE.

Ce rapide tour d’horizon donne à penser que les marges de manœuvre et d’innovation des décideurs sont réduites alors que les aspirations des habitants se diversifient et méritent d’être prises en compte quand la superficie communale est limitée et ne dispose que d’un faible potentiel d’expansion.

Actuellement la commune compte 7 540 habitants sur un territoire de 1 046 ha. Le logement individuel représente 66,2% du parc immobilier. 62,3 % des logements sont sous-occupés. Un habitant sur deux a plus de 60 ans. 8 984 logements sont implantés sur le territoire communal, soit une progression de 11,5 % par rapport à 2009 sous l’impulsion du dynamisme de la construction immobilière. Avec une surreprésentation des résidences secondaires, l’offre en logements reste bien en deçà de la loi ALUR et ne répond pas encore aux besoins exprimés par les jeunes ménages et les familles à revenus modestes d’autant que le chômage a progressé de 9 % en 2009 à 12,3 % en 2014.

Le prix du m2 s’élève progressivement et freine d’autant le développement de programmes immobiliers particulièrement dans les secteurs anciens recherchés par les seniors, les personnes à mobilité réduite et les jeunes ménages souhaitant rester proches du centre-ville, de ses écoles, des services administratifs, des soins et des commerces de proximité qui s’y concentrent.

Le futur PLU se fondant sur un diagnostic détaillé a soumis à l’enquête publique du 28 septembre au 31 octobre 2019 une série de préconisations. Elles tentent de faire la synthèse des attentes et des obligations réglementaires. Elles pourraient se résumer en ces termes :

- Développer une offre de logements à petites surfaces en propriété et en locatif en direction des jeunes actifs et en soutien au développement économique faisant toute sa place au logement social.

- Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.

- Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et /ou dépendantes.

- Favoriser le partage du foncier par la densification urbaine en développant des programmes immobiliers en collectif afin de préserver les terres agricoles et l’environnement naturel.

- Soutenir l’attractivité touristique et le dynamisme économique au travers d’aménagements et d’équipements urbains esthétiques, du soin apporté à la requalification des entrées de ville, au développement du transport collectif et des modes de déplacements doux. Ces préconisations tendent à contrer les « afflux de véhicules individuels sur la commune selon un rythme pendulaire ».

- Rendre non constructible les espaces verts publics et privés promus facteurs de régulation thermique afin de tempérer l’impact du réchauffement climatique en zones urbaines densifiées.

- Valoriser les espaces naturels afin d’apporter une « respiration au tissu urbain ». Ainsi des zones humides et des zones en bordure de l’océan, des dunes, des cours d’eau (le Grenouiller, le Jaunay), des quais, des promenades le long du Jaunay et de l’estuaire de la Vie. Certaines de ces zones à fort impact paysager sont mêmes qualifiées de remarquables et portées au rang de patrimoine naturel : la baie de l’Adon, les dunes de la Garenne, les quais et l’estuaire de la Vie…

- Assurer la salubrité des eaux (citation de la future station d’épuration de Givrand) et réduction des pollutions selon les objectifs de la DCSMM et les règles édictées par la DECE (SDAGE et SGE, DERU).

- Valoriser et préserver le patrimoine sur la base du diagnostic de l’existant. 254 constructions à valeur patrimoniale sont recensées ainsi que les constructions en pierres de lest enfin prises en compte.

L’impact du PLU devrait être mesuré d’ici 9 ans selon les indicateurs liés à l’habitat, à l’économie, aux charges de déchets, aux besoins en terres agricoles, aux espaces naturels protégés ou restaurés, à la qualité des rejets pluviaux urbains dans la mer, à la qualité des eaux de baignade, aux risques de catastrophes naturelles et /ou technologiques.

Avant 2029 et en complémentarité du protocole d’évaluation prévu par le futur PLU, il serait bon d’envisager un suivi citoyen régulier de la mise en œuvre du PLU, quartier par quartier.

3 – DES QUESTIONS RESTENT EN SUSPENS.

Le projet de PLU, en sa rédaction actuelle, donne à penser que ses promoteurs ont l’ambition de cocher toutes les cases du bien vivre en ville, maintenant et à l’avenir tout en anticipant les risques climatiques et les nécessaires économies d’énergie et de ressources naturelles.

Une telle ambition est source de tensions entre aspirations et réalités, entre intérêt collectif et intérêts particuliers. Des équilibres sont à trouver, gages de la qualité du bien vivre ensemble. A ce titre, quelques domaines, non exhaustifs, s’offrent à la réflexion :

- Comment assurer la continuité du tissu urbain entre les quartiers inclus dans le SPR et les nouveaux quartiers de la périphérie ?

- Comment concilier la qualité des entrées de ville avec la densification du tissu urbain en périphérie.

- Comment améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation en ville entre les quartiers historiques, sanctuarisés et les quartiers périphériques ? des parkings arborés précisément en périphérie ? des navettes ? ou… ?

- Quelles complémentarités des rôles seraient à instaurer en vue d’améliorer la qualité des eaux entre les communes en charge de la salubrité de leurs cours d’eau et zones humides avec la Communauté de Communes en charge de la station d’épuration des eaux ?

- Comment préparer les habitants au retrait du trait de côte et aux réserves foncières à accorder à la nature du fait des évolutions climatiques ? Des négociations à envisager ?

CONCLUSION.

Ces quelques questions, trouveront sans doute leurs réponses dans le rapport du commissaire-enquêteur en charge de l’enquête publique et des travaux qu’il alimentera en préalable à l’adoption du PLU par la municipalité. La complexité des enjeux à satisfaire met en évidence qu’il y aurait un équilibre à trouver pour les zones où s’additionnent les contraintes réglementaires en l’état actuel du PLU. Chaque contrainte, prise séparément, peut trouver sa justification. Conjuguées, compliquées par les impératifs dictés par les évolutions climatiques, elles peuvent engendrer des conflits d’intérêt à comprendre et à anticiper pour les résoudre au mieux. Des marges de manœuvre seraient donc à convenir afin de ménager les conditions d’une évolution harmonieuse du tissu urbain et de la qualité de vivre que seule l’équité des dispositions adoptées pourrait assurer.

Michelle Boulègue.

Sources : les documents et illustrations relatifs au futur PLU, consultables, à ce titre et sous l’égide de la municipalité, dans le cadre de l’enquête publique ouverte du 28 septembre au 31 octobre 2019.