Une telle longévité est en soi un évènement quand tant de magasins sont éphémères. L’histoire de cet établissement est étroitement liée à celle de toute une famille sur quatre générations. Charles Grasset, quatrième du nom, a bien voulu nous en livrer quelques anecdotes.

Une telle longévité est en soi un évènement quand tant de magasins sont éphémères. L’histoire de cet établissement est étroitement liée à celle de toute une famille sur quatre générations. Charles Grasset, quatrième du nom, a bien voulu nous en livrer quelques anecdotes.

«A la toute fin du XIXème siècle, mon arrière grand-père gagnait sa vie en faisant « la chine ». Chiner, signifiait proposer de la marchandise de ferme en ferme. Lui le faisait en poussant sa charrette à bras, chargée de calicots, de fil et de boutons. La consécration de ses efforts a été de pouvoir ouvrir un magasin à Croix de Vie en face de notre emplacement actuel à l’entrée de la rue piétonne. Il n’a pour autant jamais cessé de faire la chine. Mon grand père a pris la relève. Baptisé Marcel, il a toujours répondu au prénom de Charles pour des raisons qui me sont inconnues. Lui aussi a fait la chine. Le progrès aidant il s’était motorisé et assurait les marchés tout en continuant de livrer sa marchandise dans les fermes. Pendant ce temps ma grand mère tenait le magasin d’une main de fer. Mon grand père abordait la vie avec plus de légèreté et de gaieté. Pourtant le dernier souvenir qu’il m’a laissé m’a frappé à jamais. Il est décédé le 21 août 1961. Son cercueil avait été placé au centre du magasin dans un dernier hommage de la maison. J’avais 5 ans et je n’avais pas saisi toute la gravité de la situation. Ça m’a valu un rude rappel à l’ordre du premier vendeur qui fut plus tard mon maître d’apprentissage d’une redoutable intransigeance.

Le magasin Grasset dans les années 50

Je me souviens du magasin d’alors. C’était tout un univers dédié aux tissus et à la mercerie. Les murs étaient tapissés de rayonnages jusqu’au plafond. Sur chaque étagère, dans un alignement au cordeau, s’empilaient les rouleaux de tissus placés de biais pour permettre à la clientèle d’apprécier les coloris et les textures. Au milieu du magasin trônait un immense comptoir réservé à la mercerie. Nous avons encore une collection inouïe de boutons en corne et en nacre, de véritables bijoux. Du plafond pendaient des alignées de foulards, comme des oriflammes et les parapluies étaient regroupés en bouquet au dessus des piles de torchons placés sur des présentoirs qui surmontaient le comptoir de mercerie. C’était si rempli, qu’à la Noël, on remarquait à peine les décorations. Mon père, Charles succéda à son père sans que la grand-mère ne cesse de faire du magasin le centre de sa vie. Il avait fait son apprentissage dans un grand magasin de Nantes. Il aimait, par dessus tout, les contacts humains que lui offraient ses deux passions, son métier et son engagement de conseiller municipal. Lui aussi aimait faire les marchés et livrer les commandes dans les fermes pendant que ma mère, selon ce qui devenait une tradition familiale, tenait le magasin avec les vendeurs et les vendeuses.

J’ai fait mon apprentissage dans ce magasin sous la houlette du premier vendeur. Le moment de l’inventaire était la grande épreuve. Il fallait faire l’état du stock en déroulant toutes les pièces de tissus et en les mesurant pièce par pièce. On les déroulait sur toute la longueur du comptoir réservé à cet effet. J’avais fini par maîtriser la technique qui m’évitait d’emmêler les lais. C’était aussi méticuleux que physique.

Plus tard, j’ai élargi notre offre à la confection et à lingerie. J’avais ouvert un magasin avec ma femme en investissant notre réserve de tissus. Comme ce fut concluant, tout le magasin s’est consacré à la confection en délaissant peu à peu tissus et mercerie. Il faut dire qu’à l’époque, dans les années 70, tout était facile. Les prévisions avaient beau être approximatives, on s’en sortait toujours. Maintenant tout est comptabilisé et informatisé. Ce luxe d’informations ne nous aide pas à anticiper les engouements de la clientèle ni l’instabilité du climat. J’ai plus vendu de chaussettes en juin et juillet 2012 que cet hiver.

Pour vous dire que c’était une autre époque, je me souviens d’un représentant qui nous laissait ses valises de marchandises et ses carnets de commandes et repassait chercher le tout deux jours plus tard après avoir passé du bon temps à Noirmoutier ou ailleurs. Aujourd’hui, je suis à la barre, mais mes parents n’ont jamais désarmé, tant la vie du magasin était aussi une bonne part de la leur. Quand je vais voir ma mère, ses premières questions sont pour ses petits enfants et tout de suite après sur mon chiffre d’affaire !

Il n’en reste pas moins que dans ce métier, l’expérience fait les trois quarts de la compétence. Et chez nous, l’expérience est une affaire de famille.

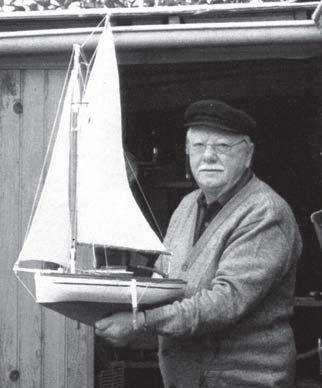

L’histoire de la Maison Grasset est aussi celle d’une dynastie.

Article rédigé par Michelle Boulègue à partir des propos de Monsieur Charles Grasset, le 22 octobre 2012