Trois importantes défenses côtières vendéennes, véritables forteresses, sont construites par les allemands pendant la Seconde Guerre mondiale : Noirmoutier, Les Sables d’Olonne et Saint-GillesCroix-de-Vie. En effet, sur le trajet reliant les deux bases sous-marines de Saint-Nazaire et de La Rochelle, la côte vendéenne a l’avantage d’avoir deux ports importants, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les Sables d’Olonne. Ceux-ci permettent aux navires allemands de trouver refuge dans des lieux hautement sécurisés par des fortifications. En 2024, Cyriaque Feuillet nous a offert un film et un livre collectif, écrit avec l’équipe de l’association Histoire Culture et Patrimoine du Pays de Rié (HCPPR), La Seconde Guerre mondiale au Pays de Saint-Gilles (1) . Ce livre consacre un chapitre au Mur de l’Atlantique en Vendée, c’est-à-dire à la construction d’ouvrages bétonnés destinés à constituer une défense côtière imprenable. Thomas Graffard, professeur d’histoire en Vendée, a terminé ses études par une thèse précieuse qui décrit et pose Le Mur de l’Atlantique en Vendée, entre monumentalité oubliée et présent difficile (2).

La Seconde Guerre mondiale à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le 22 juin 1940, les Allemands entrent dans la ville et vont l’occuper jusqu’en 1944. Le livre retrace les principales réactions des personnes qui ont vécu l’Occupation et ses contraintes ; il recense la parole d’une soixantaine de témoins directs, en plus des témoignages déjà connus comme les textes d’Edmond Bocquier. Bien des témoins ont eu la gentillesse d’ouvrir leurs archives et ont contribué par leurs dons à illustrer abondamment l’ouvrage qui ne présente pas moins de 360 illustrations. L’ouvrage décrit comment sont perçus les Allemands quand ils investissent la ville. Il aborde les différents aspects de l’Occupation, la vie au quotidien comme le couvre-feu, le rationnement, les contrôles, les mesures antijuives, les prélèvements sur les fermes, la propagande et les médias cadenassés, les tracts et informations incitant à la résistance des esprits, le bouche à oreille, la débrouille, les petits gestes d’opposition, d’abord individuels puis plus structurés aux côtés des réseaux et mouvements de résistance qui s’organisent, sans omettre les comportements inavouables, les actes de collaboration et les dénonciations, lots de trahisons, d’arrestations et d’exécutions. Au fil des pages, l’histoire quotidienne s’écrit en blanc, gris et noir. 50 000 soldats allemands étaient présents dans le département de la Vendée, c’est énorme. La garnison de Saint-Gilles représentait 10 % de cet effectif. Ils avaient réquisitionné tout ce qu’ils pouvaient. Les habitants subvenaient à leurs besoins alimentaires par la pêche et la culture de leur potager mais ils devaient aussi fournir en nourriture les Allemands et les grandes villes. Si les soldats étaient plutôt aimables au début de l’Occupation, les relations avec les habitants se sont tendues au fur et à mesure de l’avancement de la guerre. Peu après le débarquement sur les côtes normandes, en août 1944, la côte vendéenne va devenir, subitement, le théâtre de batailles aéronavales, juste avant la chute du 3ème Reich. Chercher, fouiller, dénicher, exhumer ces documents épars, ces traces de vie qui racontent le meilleur et le pire, nous font regarder autrement le présent, pour mieux nous projeter dans l’avenir. Tel est le rôle des historiens. Mais tel peut être aussi le rôle des descendants… Au-delà des 500 Vendéens qui obtinrent la carte du combattant volontaire, combien d’autres furent des résistants actifs ou des auxiliaires indispensables et n’ont sans doute pas été référencés ? Dans les maisons de famille, de vieux papiers peuvent venir raconter ou compléter des histoires…

Le Mur de l’Atlantique, son concept

L’architecture étatique nazie s’érige de façon à offrir au futur un passé glorieux et dominateur de la civilisation germanique sur le reste de l’Europe et du monde pendant la durée de vie du Troisième Reich. Hitler et Speer, son architecte, souhaitent léguer un patrimoine architectural et s’inscrire dans l’histoire tels les grands empires romains. Or l’authenticité historique de la production architecturale du 3ème Reich pose un épineux problème. Seulement quatrevingts ans nous séparent de ces ruines, et non un millénaire. Le Mur de l’Atlantique est une architecture militaire, conceptualisée en majeure partie par ces deux hommes. Semés le long des côtes, depuis le nord de la Norvège jusqu’à la Méditerranée, en passant par le littoral vendéen, les géants de béton et de fer n’ont rien à envier à la muraille de Chine. Le gouvernement national-socialiste va fonder le premier bras d’une organisation tentaculaire, l’Organisation Todt. Elle emploie, de manière confondue, volontaires, prisonniers de guerre, déportés et ouvriers du Service du Travail Obligatoire. La gestion en devient vite paramilitaire, avec sa police interne, ses uniformes et une hiérarchie s’inspirant de la Wehrmacht. Dès 1940 l’édification d’un « mur de défense », à savoir des fortifications le long de l’Atlantique afin de prévenir un éventuel coup de force depuis l’Angleterre, est engagée. Devant l’avancée spectaculaire de la Wehrmacht en Union Soviétique et les événements à Pearl Harbor, Staline pousse le président Roosevelt à déclarer la guerre à l’Allemagne, ce qu’il fera le 11 décembre 1941, dans le but d’ouvrir un second front à l’Ouest. Aussi, en 1942, ce « mur de défense » devient le « Mur de l’Atlantique ». Cela détermine une parfaite collaboration entre les différentes armes de la Wehrmacht, regroupées sous un seul commandement supérieur par zone. Tous les points d’appui construits sur le littoral atlantique relèveront de la marine de guerre, la Kriegsmarine. Speer, ministre-architecte du 3ème Reich, en plus de la fortification des grands ports, va proposer d’édifier plus de 15 000 blockhaus, répartis sur un littoral long d’environ 4 000 km, dont font partie 4 000 ouvrages dits principaux, 1 000 casemates pour canons antichars et 10 000 blockhaus divers. L’Europe, qui connaît le plus grand chantier de son histoire, s’enferme ainsi derrière cette gigantesque muraille, que l’on désigne désormais comme le Mur de l’Atlantique.

Le Mur de l’Atlantique en Vendée

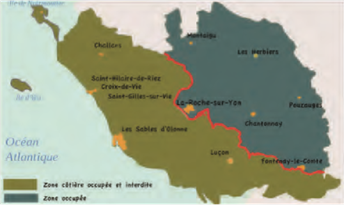

L’arrivée de l’occupant en Vendée se fait par le nord et le nord-est du département, à la date du 21 juin 1940. Pour cette seule journée, les troupes allemandes auront conquis globalement tout le nord du département, dont une ville d’importance : Challans. Elle se clôture le dimanche 23 juin 1940 par la prise des Sables d’Olonne. L’administration allemande investit La Roche-sur-Yon et y établit une Feldkommandantur, centre de commandement, dès le 4 juillet 1940, jusqu’à la retraite de l’occupant en septembre 1944. À partir d’octobre 1941, l’Occupation impose une première contrainte aux habitants, en créant une « zone interdite, de 30 km environ, spéciale le long des côtes », avec évacuation de la population en cas de combats. En Vendée cette restriction n’impactera pas moins de 157 communes et environ 164 954 habitants, et ce, pendant trois longues années. La difficulté de mise en œuvre se traduira par une décision en avril 1943, de prévoir, en cas de débarquement avéré, de déplacer la population de 4 villes : Les Sables d’Olonne, SaintGilles-sur-Vie, Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts, vers un territoire n’excédant pas 12 km de distance avec le littoral. Dès 1942, des centaines de bunkers vont être construits par les habitants de la Vendée aux ordres de l’armée allemande. Il existait 52 bunkers rien qu’entre Brétignolles-sur-Mer et Saint-Jean-deMonts. La plupart étaient situés à Saint-Gilles-Croixde-Vie et notamment sur la dune de la Garenne pour empêcher l’invasion du port par les Alliés. Deux cartes les référencent précisément, à partir du travail d’Edmond Bocquier (3), un instituteur à la retraite à Saint-Gilles-sur-Vie et chercheur dans de nombreux domaines, qui les a recensés en 1946, et d’un relevé militaire de 1948 (4). Jusqu’à la fin du conflit, un contraste existera entre la faiblesse des défenses côtières à Saint-Hilairede-Riez (6 défenses) et Brétignolles-sur-Mer (5 défenses), et les extraordinaires moyens mis en œuvre sur la dune de la Garenne. Pas moins de 48 ouvrages bétonnés y sont réalisés. L’ensemble codé WN Sa 10 Hersfeld comprenait à la fois des blockhaus destinés à interdire les opérations de débarquement et un dispositif empêchant toute attaque terrestre. Ce choix traduisait assurément la volonté de l’état-major allemand de protéger prioritairement les ports susceptibles de ravitailler les alliés lors d’un débarquement. De nombreux blockhaus existent encore, soit cachés, soit visibles. Parmi ces 48 bunkers, et encore visible à l’entrée du parc du Petit Bois, le blockhaus n° 56 était affecté comme PC de bataillon d’infanterie. L’ouvrage comptait deux parties, l’une abritait la ventilation et l’espace de vie et l’autre la salle de commandement et les centraux téléphonique et radio. Destinée aux officiers, cette partie offrait un véritable confort avec des espaces tapissés de lambris, un sol carrelé et un chauffage à air pulsé. Plus près du Jaunay, le grand abri, n° 55, abritait un hôpital contenant une douzaine de petites pièces desservies par d’étroits couloirs, portes métalliques, appareils autonomes pour la ventilation et l’éclairage. La construction de ce bâtiment de 22,20 m2 sur 12,80 m avait nécessité l’utilisation de 1 440 m3 de béton. Cet hôpital que l’on pouvait identifier par la présence en façade de croix rouges cerclées de blanc, pouvait accueillir jusqu’à douze gazés et dixhuit blessés. Une seule porte coulissante et blindée autorisait la circulation entre les deux compartiments du blockhaus. L’ouvrage était doté d’une réserve d’eau et d’un ballon d’eau chaude probablement alimenté par un puits. Ce dispositif, complété par les lourdes grilles et les caponnières des entrées, permettaient une totale autonomie des personnels en cas d’encerclement. L’un des bunkers, le n° 23, trouve aujourd’hui un usage insoupçonné. À deux mètres sous le niveau du sol, le blockhaus sert de réserve d’eau de mer au Centre de soins et de réadaptation de la Villa Notre Dame.

Le Mur de l’Atlantique, un patrimoine ?

Que reste-t-il des vestiges du Mur de l’Atlantique face à ce passé des plus controversés ? Lorsque l’on évoque ces ruines, convient-il d’employer le mot « patrimoine » ou est-ce inapproprié ? L’idée même de la symbolique estompe en vérité ce qualificatif, tout comme l’appellation de « monument ». Ce problème temporel, ce laps de temps de seulement quatrevingts années se veut clairement être un impact du passé sur les consciences du présent. Le Mur de l’Atlantique reste malgré lui « trop neuf » pour être considéré comme tel. Cette conséquence met en relief la quasi-négligence de l’intérêt perçu pour ce type de monument, de la fin de la guerre à aujourd’hui. Il en résulte que l’on assiste à un phénomène de redécouverte du patrimoine militaire, et que l’on ne recueille les fruits de cette dissimulation que depuis peu. L’urbanisation touristique que connaissent les villes côtières de Vendée, après-guerre, offre une occasion pour les agglomérations d’intégrer ces ouvrages militaires au sein du tissu urbain. De cette manière, certains blockhaus se voient incorporés à des structures plus contemporaines, lissant ainsi leurs traits stylistiques si particuliers. Cela est remarquable dans les rues de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il est possible d’observer des habitations incorporant un bunker sans laisser transparaître les traits de ce dernier. Le camouflage des nombreux blockhaus reposant sur le littoral vendéen demeure une action particulière, que l’on pourrait très aisément qualifier de réaction et non d’une simple action. En effet, il s’agit d’un comportement social classique dans sa forme, puisque cela revient à ne plus percevoir l’insupportable, à refouler le souvenir qu’impose l’image de ces casemates à l’aide d’une seconde représentation plus acceptable pour le regard de la société. Dans un devoir de mémoire, un sursaut s’impose pour mettre en valeur ce patrimoine architectural, historique et social à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Le Comité de rédaction V.I.E.

Source : Article rédigé par Bernard de Maisonneuve, avec la contribution de Cyriaque Feuillet, Thomas Graffard, Patrick Avrillas et Aurélie Luneau. 1 La Seconde Guerre mondiale au Pays de Saint-Gilles, Éditions La Geste, 224 pages, 300 illustrations, 35 € Pour plus d’informations : contact@hcpderie.fr ou 07 88 68 09 91. 2 Le Mur de l’Atlantique en Vendée, entre monumentalité oubliée et présent difficile ? Thomas Graffard, THÈSE, 2 mars 2022, Docteur de l’université de La Rochelle. 3 Edmond Bocquier (1881-1948) commence une brillante carrière dans l’enseignement. D’abord professeur à Fontenay-le-Comte, il devient rapidement inspecteur dans l’enseignement primaire puis directeur d’école normale (à Aurillac puis à Angers). Resté très attaché à la Vendée, il s’installe à Saint-Gilles-sur-Vie, en 1932, pour sa retraite. Parallèlement à ses activités pédagogiques, il fait montre d’une grande activité intellectuelle et de militantisme : conférence dans les campagnes, fouilles archéologiques, recherches dans les archives communales. Il s’intéresse à des domaines aussi variés que la toponymie, le langage, le folklore, la géographie, la géologie, la préhistoire et l’histoire locale. 4 Le rapport Pinczon du Sel (Service historique de la Défense situé à Vincennes) conserve une étude détaillée du Mur de l’Atlantique menée entre 1946 et 1949.