Photo de la villa

(photo V.I.E.)

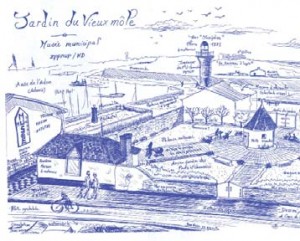

1921 : Campé sur les vestiges du fortin du XVIIe siècle qui bosselaient à peine la pelouse d’armérias de la corniche de Sion, Roger Gonthier* exultait. Acheté à François Edouard Cavé, maire de Saulnay, dans l’Indre, ce promontoire, face aux brisants de Pil’Hours, était enfin à lui. Depuis qu’il avait découvert la côte vendéenne, cinq ans plus tôt, Roger Gonthier se sentait chez lui dans ce paysage océanique. Il en aimait la lumière pétillante, toujours changeante, la vigueur des vagues battant le flanc de la corniche à marée haute. Les accidents du tracé de la côte aguichaient son regard, sans le lasser, aimablement. La douceur, fraîche et piquante, de l’air le stimulait. Dès 1920, architecte déjà renommé, il avait décidé de faire sienne cette avancée en mer qui lui permettait d’embrasser le paysage marin comme s’il se tenait à la dunette d’un navire, mais les pieds sur terre. Il allait s’ancrer à «Grosse Terre*».

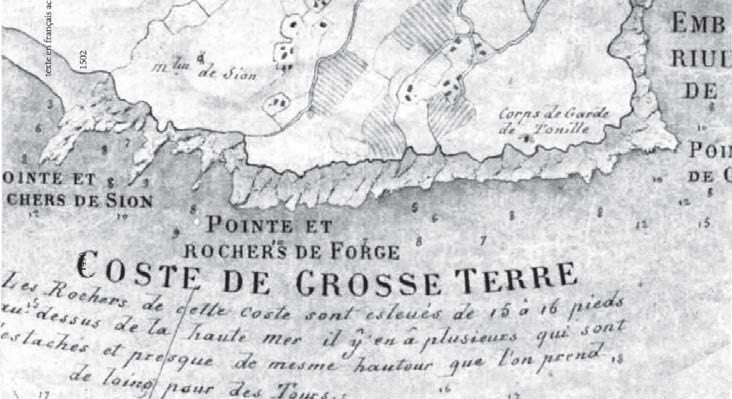

Quel meilleur nom pour sa future résidence que celui que les marins donnaient de longue date à cet amer. Savait-il que 2 500 ans avant notre ère, un peuple vivait le long de notre littoral, et au- delà, le long des côtes ibériques ? Des traces de son activité sont attestées par la trouvaille d’Edmond Bocquier qui mit à jour, en 1917, des tessons de poterie campaniformes caractéristiques *. Sensible aux résonances des lieux, Roger Gonthier sortit de sa poche son calepin de croquis et laissa sa main tracer ce que l’ambiance lui inspirait. A l’architecte d’interpréter sans trahir l’esprit des lieux ni déroger aux exigences du confort. Les premiers traits s’allongèrent, à peine au-dessus de la ligne matérialisant le sol. Il voulait de larges ouvertures laissant la lumière et la beauté des lieux s’installer chez lui sans l’envahir. La vue ne mériterait- elle pas une tourelle comme celle qui flanquait l’hôtel des Rioux, cette famille d’armateurs de Croix de Vie ?

Le besoin d’équilibrer son dessin lui fit tracer une tour carrée plus basse et trapue à l’autre extrémité de la façade qui commençait à se dégager de ses traits de crayon. Pourquoi pas une loggia et un avant corps pour profiter de la douceur qui s’installe dès 7 heures du soir. L’eau devient alors presque lisse et prend les couleurs du ciel jusqu’aux embrasements des couchers de soleil. En réponse à ce rêve de douceur, il incurva le haut des fenêtres d’un trait de crayon. Elles seront en plein cintre. Aussitôt, il veilla à échapper à l’ennui du répétitif en rehaussant une longueur de façade d’un premier étage percée d’une large baie rectangulaire. Un œil de bœuf en adoucirait la radicalité, en correspondance avec les fenêtres en plein cintre dont il perça également la tourelle. Son réalisme lui fit dessiner des volets. Gare au vent ! Il sait quels sont ceux qui dominent et dessina un salon d’été leur tournant le dos et ouvert sur l’anse de la Pelle à Porteau.

Façon élégante de terminer la façade en respectant ses proportions étirées, dynamisées par la tourelle et la tour carrée coiffées de toits à quatre pentes. Il équilibra les contrastes de hauteur en dessinant deux énormes cheminées très travaillées puis il plaça 6 pots à feu à chacun des angles de l’avant corps. Pas mal pour un premier jet ! Afin de mieux en juger, il tint alors son croquis à bout de bras afin de s’assurer de sa sincérité envers son rêve et de son respect du site. D’un coup de crayon appuyé, il affirma le tracé d’une toiture à 45 % typique de la Vendée qui serait faite de tuiles «en tige de botte» pigeonnées. Il para la façade de délicats et sobres motifs de décor fait de jeux d’alternance de briques et de maçonneries. Il ferait de la lumière sa complice. A elle de sculpter les légers reliefs qui soulignaient les équilibres de l’architecture. Il utilisa sa magie pour étirer, sur les façades, l’ombre des tuiles de corniche, faire ressortir le rythme des génoises ceinturant le haut des façades et animer un vaste cadran solaire aux rainures creusées en triangle. Quant à la tourelle et à la tour carrée, il les voulait strictement réservées aux plaisirs de la vue. Seuls une lunette d’approche et un siège pouvaient s’y loger.

Ne pas oublier les dépendances. Du bout de son crayon, il fit surgir un vaste garage pour deux voitures, relié par un portique percé de trois ouvertures en plein cintre laissant voir le jardin.

Discret le jardin, afin de ne pas concurrencer le paysage mais plutôt le servir, dans le goût italien. «Toscan rustique» jugera l’architecte Pascal Pas, de Limoges qui, en collègue admiratif étudiera son œuvre, presque 100 ans plus tard. Roger Gonthier venait de lancer un style qui lui vaudra de dessiner les plans, dans le même esprit, des villas «Les Récifs» et «Mas de Riez».

Roger Gonthier savait déjà à quelle entreprise il ferait appel. Il avait remarqué quelques constructions locales qui signaient la maîtrise professionnelle de l’«Entreprise Billon Père et ses Fils». Impatient, il espérait bien que le maire de Croix de Vie lui délivrerait rapidement le permis de construire et lui épargnerait une querelle de préséance entre les maires de Croix de Vie et de Saint Hilaire, car les limites entre les deux communes étaient floues. Le cadastre Pellerin ne faisait-il pas passer cette limite pile au beau milieu du fortin ? Afin de ne pas allonger les délais de construction, il comptait utiliser une technique qu’il avait appliquée avec succès pour de plus vastes projets exigeant rapidité et maîtrise des coûts. Ma villa sera en béton armé, se dit-il, et j’en fournirai le ciment. Descendant du fortin pour rejoindre sa voiture, ses pas s’enfoncèrent dans une terre meuble et humide. Ces militaires ! Jamais d’ouvrage sans un point d’eau ! Il se rappela qu’il avait existé un puits sur le site, alimenté par des sources. Il ressortit son calepin et dessina à la hâte un vaste perron rejoignant en trois marches un étang sur lequel il esquissa une petite barque. Une photo prise dos à l’Océan, fait voir une petite barque se balançant sur une pièce d’eau, témoignage de la force du rêve de Roger Gonthier.

Mars 1928, Roger Gonthier et sa famille emménagèrent dans leur villa «Grosse Terre» grâce à la diligence et à l’endurance d’Augustin Billon et de ses fils, Maximilien et Raymond. N’avaient- ils pas dû réceptionner en gare de Croix de Vie des tonnes de ciment expédiées par Roger Gonthier ? Ils eurent aussi à se charger d’entreposer les meubles de la villa jusqu’à l’emménagement. Des photos montrent un élégant salon de lecture en mezzanine, baigné de lumière et bordé d’une remarquable balustrade en fer forgé, le tout surplombant un salon meublé de fauteuils de cuir confortables répartis autour d’une cheminée au foyer en plein cintre, le tout dans le goût des

années 30.

L’histoire de la vie de la villa ne faisait que commencer. Les aménagements se poursuivront à l’initiative de Roger Gonthier jusqu’au 24 juin 1940, date du déménagement de la famille Gonthier à la villa «L’Abri Côtier», quelques centaines de mètres plus loin. «Grosse Terre» venait d’être réquisitionnée par l’occupant, interdisant illico à la population d’approcher de la corniche et de pêcher sur l’estran, tous les vendredis, jour de leur entraînement au tir à la mitrailleuse sur Pil’ Hours où ils avaient fiché une cible. Pendant toutes ces années, la famille Gonthier assista impuissante aux dégâts que l’occupant, puis des gestes de revanche infligèrent à la villa. La lecture de la correspondance que Roger Gonthier échangea avec Augustin Billon donne à penser qu’il eut droit à des dommages de guerre mais le charme était rompu. Roger Gonthier vendit «Grosse Terre» en 1945 au Dr Joseph Buet qui en fit sa résidence principale, confiant à l’entreprise Billon des aménagements réalisés jusqu’en 1947. Toutefois Roger Gonthier ne quitta pas facilement «Grosse Terre». Il obtint du Dr Buet de jouir de la maison du gardien pendant 4 ans après la vente et d’y entreposer du mobilier. La mairie de Saint Hilaire de Riez a préempté la villa «Grosse Terre» en 2009 et décidé de lui offrir une nouvelle vie au service des amoureux de la corniche et de la villa, dans le cadre de programmes d’actions culturelles ouverts à tous.

Carte de grosse terre

Michelle Boulègue

Sources : - Les archives personnelles de Monsieur Alexandre Billon, architecte du patrimoine, Saint Gilles Croix de Vie. - Drac de Poitou Charente ; extraits de l’étude «entre rêve et réalité, architecture et urbanisme à Limoges depuis la Révolution» par S .Capot et B.Sardin. Limoges 2005. - Histoire d’une gare : Limoges par R. Brissaud et P. Plas.2008. - Entretien avec Roger Jousseaume, archéologue, chercheur au CNRS.

*Roger Gonthier (1884-1978), architecte parisien, licencié en droit fut, ainsi que son père Emile Gonthier, architecte-inspecteur des bâtiments des Chemins de Fer Paris-Orléans. Il réalisa à Limoges, en 1919, un pavillon frigorifique et l’abattoir municipal (1941). Roger Gonthier fut également l’auteur de la cité des Coutures, de la cité-jardin de Beaublanc et de nombreux immeubles de rapport à Paris. Sa réalisation la plus emblématique est la gare des Bénédictins à Limoges, commanditée par la Compagnie du Paris-Orléans. Cette gare est inscrite à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 15 janvier 1975 avec le label «patrimoine du XXème siècle». * La villa «Grosse Terre», d’une surface utile de 353 m2, fut classée «villa balnéaire climatique» en 1938. * En 1929, d’autres tessons de la même époque furent également découverts sur le site. Une campagne de fouilles fut alors décidée et menée par Daniel Longuet. Les découvertes se poursuivirent avec des tessons de l’époque du bronze ancien par Patrick Peridi. Des recherches archéologiques démontrent que notre littoral fut habité par un peuple dont on sait qu’il a laissé ses traces à Malte et en Sardaigne, 6 000 ans avant notre ère.