par Pierre Garcie dit Ferrande

Le Grant Routtier (1483 – 1502 – 1520)

Roue Pôle-Homme de Pierre Garcie – 1520

Lorsque j’ai commencé, en 2010, à transcrire le texte de Pierre Garcie dit Ferrande, je savais que la figure qu’il représentait à la page 5 du Grant Routtier (1520) était encore une énigme. Puis un événement fortuit m’a conduit à Lisbonne où j’ai pu relier cette représentation à la Roue Pôle- Homme, représentée au Musée maritime portugais.

Suite à la publication de l’ouvrage, «Pierre Garcie dit Ferrande – le routier de la mer, v.1490 – 1502 – 1520», CRHIP – 2015, de nombreuses questions m’ont été posées sur cet instrument de navigation, son origine, son utilisation. Aussi, ce premier document (deux autres suivront en 2021), tente d’y apporter quelques réponses, en particulier l’inscription de Pierre Garcie dit Ferrande au cœur de la science nautique des XVe et XVIe siècles.

Pierre Garcie, Le Grant Routtier, 1520 [J’ai] composé et [je t’ai] envoyé le présent livret, qui t’apprendra à reconnaître et connaître les noms des vents et leurs rumbs, en présupposant toutefois que tu saches, toi ou un autre, distinguer [le cycle de] la Lune [de celui] du Soleil. Le Soleil et la Lune sont les guides et gardiens de tous les braves compagnons qui voguent et naviguent à travers les ondes innombrables de la mer. Toutefois, bien que le Soleil et la Lune te permettent de reconnaître et connaître les heures – le Soleil, de jour et la Lune, de nuit – j’ai voulu te donner à savoir et reconnaître sans voir ni Soleil ni Lune l’heure de minuit et l’aube du jour.

S’ensuit la figure qui apprend à reconnaître et savoir les heures de nuit, c’est-à-dire minuit et l’aube du jour, sans Soleil ni Lune ni compas, et sans horloge mesurant les heures ou les demies, avec les noms et les rumbs des vents, ce qui est une chose très délicate et nécessaire pour l’habile et ingénieux métier de la mer.

La Roue Pôle-Homme, instrument marinisé au XVe siècle, offre au marin un cadran des heures, un cadran aux étoiles, un cadran compas, un cadran solaire, un cadran lunaire, un cadran des marées, avec leurs Règlements. Pierre Garcie dit Ferrande, né à Saint- Gilles-sur-Vie en 1441, est un des tout premiers marins scientifiques qui initie la communauté maritime française à une navigation à l’estime avec un apport de l’astronomie.

Il engage ainsi une génération de marins vers la navigation hauturière.

Le Grant Routtier, que Pierre Garcie dit Ferrande termine en 1483, est publié en 1502 et 1520 jusqu’en 1662. Il donne à la communauté maritime française le moyen de naviguer au large. Pierre Garcie rappelle l’importance de cette avancée scientifique maritime : com- ment naviguer sans voir la terre et sans instrument de marine autre que la Roue Pôle-Homme. Cet instrument, marinisé à la fin du XVe siècle au Portugal, permet de se positionner avec ou en l’absence de quadrant et de compas, de vérifier le temps avec ou en l’absence de sablier (horloge), de calculer l’âge de la Lune et des marées.

une science appliquée

Le XVe siècle est une période charnière pour la navigation côtière. Celle-ci prend son essor vers le large grâce à l’avancée scientifique. Elle va bénéficier de deux apports, celui du monde arabe et celui du Portugal (dont Christophe Colomb, 1451 – 1506 est l’éclatant témoignage). Les méthodes des navigations arabes et occidentales ne sont pas des copies identiques. Elles ont, cependant, le point commun d’être le résultat d’une collaboration entre des scientifiques et des marins. La transmission des savoirs scientifiques est affaire de savants, alors que la transmission des techniques est affaire de professionnels. Pierre Garcie dit Ferrande (1441-1502) est un marin français et un savant qui expérimente cette science. Il en fera un trésor avec le premier routier européen, Le Grant Routtier – 1483 et 1520, viatique indispensable pour tous les marins européens jusqu’au milieu du XVIIe siècle.

de la navigation

En raison de l’influence directe des contraintes naturelles, comme le vent, les tempêtes, les marées, le navigateur a essayé de s’affranchir de la navigation à vue de terre par des méthodes empiriques. La navigation à l’estime lui a permis d’augmenter son domaine d’action. L’estime est la méthode de navigation qui consiste à déduire la position actuelle du navire à partir de sa route et de la distance parcourue depuis sa dernière position connue. Elle peut être résolue par le calcul ou par un graphique, mais seule la deuxième solution est accessible au navigateur médiéval, précisément grâce au portulan ou carte marine sur lequel le navigateur va reporter par un graphique tous les changements de route induits par les diverses manœuvres engendrées par les sautes de vent. Si le premier problème du navigateur : savoir quelle direction prendre est résolus par la boussole et le routier ou bien par catalogue des routes usuelles, c’est grâce à l’estime que l’on va résoudre ceux afférents au contrôle de cette route. C’est une méthode de calcul du point en fonction de deux paramètres mesurés : le cap et la distance. Ce sont ces deux avancées qui ont permis d’élaborer le compasso, ou routier C’est un catalogue de directions et un catalogue de distance. Le Routier de la mer de Pierre Garcie s’inscrit dans cette démarche.

Il était alors temps de faire appel à la recherche appliquée. Et c’est le début de la navigation astronomique. Dès qu’il a fallu s’éloigner des côtes, le repère naturel pour les navigateurs a été le ciel avec ses astres : le Soleil, la Lune, les étoiles de la voûte céleste.

Le Routier de la mer de Pierre Garcie précise aux marins, pour la première fois en Europe, l’utilisation d’un instrument nautique, la Roue Pôle-Homme, qui permet le positionnement à partir des astres. Il peut alors confirmer ou infirmer les repères, amers, sonde, courant, rhumbs et distances pour recaler sa position estimée en vue de terre à intervalles réguliers.

étude du creuset portugais

Taqi al-Din al-Shami al-Assadi … de l’Observatoire de Galata, fondé en 1557 par le sultan Soliman.

Jusqu’au milieu du XIIIe siècle, la Roue Pôle-Homme est inventée à partir des réflexions arabes sur l’astrolabe, instrument qui permet le calcul, à terre, de la latitude d’un lieu pour implanter un lieu religieux et du calcul de l’heure nocturne pour rythmer les prières. Les plus anciens textes en latin sur l’astrolabe paraissent provenir de l’abbaye de Ripoll ; ils sont contenus, en particulier, dans un manuscrit copié au Xe siècle dans cette abbaye.

Une seconde période, à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle est caractérisée par le nombre et l’intérêt de nouvelles recherches, par la diffusion inouïe de certains instruments, bref une période d’expansion directement liée au rôle joué par tout ce matériel dans l’enseignement universitaire, plus particulièrement au Portugal, lieu privilégié où la transmission de cette science des Arabes vers l’Occident est la plus évidente. C’est ce problème qui était à l’ordre du jour au Portugal à la fin du XVe siècle et qui fut étudié et résolu par la Junta dos matematicos, avec le Règlement de Munich et celui d’Évora [Regimento do estrolabio e Tractado da Spera do Mundo], traitant dans un texte élémentaire, accompagné de tables approximatives de la plus grande simplicité, la méthode de calcul des latitudes par la hauteur du Soleil. Ces tables ont comme point de départ l’Almanach perpetuum (1473 à 1478) de Zacuto. L’examen de ces œuvres remarquables nous montre de combien les marins portugais devançaient leurs concurrents espagnols dans l’art de la navigation, au moment même où les deux peuples se disputaient la division du globe.

Le Routier de la mer de Pierre Garcie est le premier document français qui décrit, dès 1483, ces avancées scientifiques nautiques nécessaires pour la navigation au large.

étude des instruments

Avant le XIVe siècle, les instruments d’astronomie sont établis pour un usage à terre. Les arabes, puis les portugais, cherchent à les mariniser. La vraie nou- veauté des marins portugais réside dans les instruments utilisés : l’astrolabe nautique, le quadrant nautique, l’arbalestrille, la Roue Pôle-Homme. L’astrolabe, qui mesure la hauteur du Soleil, sera adapté en mer sous une forme très simplifiée, l’astrolabe nautique, (en bois au début). En raison du roulis et de la difficulté d’observer le Soleil directement, il sera utilisé à terre, à l’escale. Le marin utilise aussi l’arbalestrille ou bâton de Jacob que l’on utilise sur le bateau lorsque la mer est calme et sans houle.

Mais il est un instrument ancien, utilisé par les religions pour définir la latitude des lieux Saints et l’heure nocturne : la Roue des heures (futur nocturlabe). Les astronomes vont offrir aux navigateurs un instrument marinisé, la Roue Pôle- Homme, avec une méthode pratique et largement utilisée pour repérer le passage de l’Étoile Polaire au méridien inférieur ou au méridien supérieur.

Pierre Garcie dit Ferrande un marin français moderne

Le Grant Routtier de Pierre Garcie dit Ferrande est le premier manuscrit fran- çais qui explicite, dès 1483, imprimé en 1502 et 1520, l’utilisation de la Roue Pôle-Homme. Cet ensemble permet de calculer l’heure nocturne, la hauteur de la Polaire et par déduction la latitude du lieu, puis de calculer l’âge de la Lune en vue de définir l’établissement d’un port. Cette base scientifique sera, dès le XVe siècle à l’origine des documents obliga- toires à bord de tous les bateaux : les Pilotes ou l’Almanach nautique, actualisés jusqu’à ce jour.

la roue Pôle-Homme de Pierre Garcie, un cadran des heures

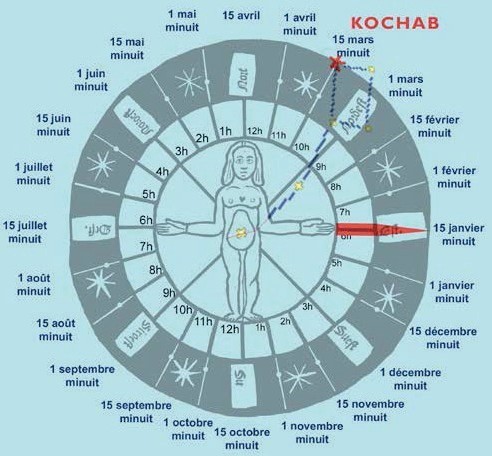

La Roue Pôle-Homme est un cadran des heures qui est étalonné en 24 heures par l’aiguille céleste : Étoile Polaire > Gardes.

Pierre Garcie annonce un instrument nautique, en l’absence de sablier (horloge), quadrant (compas) et boussole (compas). Cette Roue Pôle-Homme présente une roue de 24 secteurs, utilisée comme 24 heures pour la couronne extérieure (2 fois 12 heures) et 24 quinzaines de jours pour la couronne intérieure avec un corps humain au centre. Le sens est direct d’est en ouest, (sens inverse des aiguilles d’une montre).

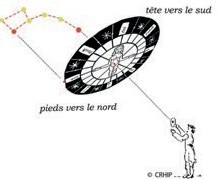

figue 1

En Atlantique, un marin qui veut calculer l’heure la nuit du 15 février 1520 met la Roue Pôle-Homme face à soi (figure 1), contrairement à une utilisation normale d’une rose des vents qui est placée horizontalement pour les mesures d’angle. Du point de vue astronomique, et contrairement à une carte terrestre, vous observez des objets situés au-dessus de vous et non en des- sous : d’où le fait que l’est et l’ouest sont respectivement à gauche et à droite ; le haut est le sud et le bas est le nord. Si on observe le ciel on constate que les étoiles tournent autour du Pôle, de la droite vers la gauche, quand on les observe, face au nord sous nos latitudes. Le Soleil et la Lune tournent, quant à eux, de la gauche vers la droite toujours dans l’hémisphère nord, mais on les observe face au sud. Pourtant le mouvement apparent des astres étant dû à la rotation terrestre, les astres tournent d’un même mouve- ment dans l’espace, c’est la position de l’observateur qui les fait paraître changer de sens. Il faudrait spécifier chaque fois la position de l’observateur : face au sud ou face au nord ; les explications deviennent alors pénibles. Pour y remédier, on prend pour repère cet homme de la Roue Pôle-Homme, épinglé sur le Pôle Nord céleste et qui regarde donc toujours vers le sud et on parlera de la position d’un astre en disant qu’il est dans le bras droit ou bien dans le bras gauche. La Polaire étant au nombril du bonhomme, le méridien coupe l’horizon par les pieds au nord et dans le prolongement de la tête au sud. On sait désormais de quoi on parle d’une façon simple. Il s’agit donc d’une simple convention de signe exactement comme on a inventé tribord et bâbord qui sont des directions repérées par rapport à l’avant du navire, alors que les mots de droite et gauche sont un repérage par rapport à l’observateur.

la roue Pôle-Homme de Pierre Garcie, un cadran compas aux étoiles

Pierre Garcie propose le calcul de la hauteur de l’Étoile Polaire, Polaris, et de sa déclinaison au Pôle Nord, avec la Roue Pôle-Homme utilisée comme quadrant.

Pierre Garcie propose le calcul de la hauteur de l’Étoile Polaire, Polaris, et de sa déclinaison au Pôle Nord, avec la Roue Pôle-Homme utilisée comme quadrant.

- la première couronne de 8 vents représente 360°, étalonnée par quart de 1 vent = 45°

- la deuxième couronne de 24 quarts représente 360°, étalonnée par quart de 15°

- la troisième couronne de 32 quarts (dessin étoilé), représente 360°, étalon- née en quart de 11,25° (ou 11°15’)

La Roue Pôle-Homme est un cadran compas pour prendre la hauteur de Polaris et par déduction la latitude d’un lieu

La Roue Pôle-Homme est un cadran compas pour prendre la hauteur de Polaris et par déduction la latitude d’un lieu

- tenir la Roue devant soi, l’axe Nord-Sud dans l’axe du corps Tête/Pied ;

- orienter la Roue de manière que la car-dinale EST soit sur l’horizontale ou ligne d’eau ;

- trouver l’azimut de Polaris sur le bord extérieur de la couronne, en tendant + ou – le bras qui tient la Roue ;

- compter le nombre de quarts de l’EST à Polaris, soit ici : 3 quarts ;

- chaque quart valant 15° (cadran-compas de 360°, 15 ° par 24 heures ; ou 11,25°, par 32 quarts), l’exemple donne : 45° ;

- La mesure se faisant à minuit et au moment du calcul de l’heure, il est possible de relever la déclinaison de Polaris par rapport au Pôle Nord (+ ou – 3,5°).

Cette valeur sera utilisée pour corriger la hauteur de la Polaire. Cette rectification se fait avec la figure du nombril de l’homme comme ajustement.

Le marin applique la rectification en plaçant la Polaris sur le bord du nombril déformé. Pour l’exemple ci-contre et en fonction de la position de la Petite Ourse, il est possible d’ajouter 3,5° à 45°.

Sources utilisées : Bensaúde Joaquim, ingénieur et historien portugais, a apporté une contribution remarquable à l’ histoire des grandes découvertes maritimes portugaises et en particulier sur le Règlement de l’ astrolabe, appelé aussi Règlement de Munich [1509] et Règlement d’ Évora [1516]. Com’ Nougué Michel, ingénieur et historien français, a contribué à l’ apport de la science nautique arabe avant l’ essor des Portugais. Je m’ appuie sur son doctorat CNAM. Beaujouan Guy, Poulle Emmanuel, Les origines de la navigation astronomique du xive au xve siècle, Paris, SEVPEN. [1960]. et Bernard de Maisonneuve, Pierre Garcie dit Ferrande - le routier de la mer, v.1490 - 1502 - 1520, CRHIP, 2015.

Bernard de Maisonneuve, septembre 2019 – garciepierre@gmail.com

Depuis 2015, l’association V.I.E. essaie de protéger et restaurer les pieux d’amarrage de la baie de l’ADON.

Depuis 2015, l’association V.I.E. essaie de protéger et restaurer les pieux d’amarrage de la baie de l’ADON. Soit par halage à partir du bateau, soit par « le halage à la cordelle » (corde de moyenne grosseur, en anglais tow = touer, touage). Ces pieux d’amarrage, (parfois appelés bollard, soit toute pièce de bois ou d’acier, cylindrique, fixée verticalement sur les

Soit par halage à partir du bateau, soit par « le halage à la cordelle » (corde de moyenne grosseur, en anglais tow = touer, touage). Ces pieux d’amarrage, (parfois appelés bollard, soit toute pièce de bois ou d’acier, cylindrique, fixée verticalement sur les