C’est dans un petit coin près de la zone de la Bégaudière que les vignes du propriétaire récoltant, Gérard Richard, ont été vendangées en septembre 2015, sous un soleil généreux, par une bonne douzaine de vendangeurs, des amis et de la famille, séniors et jeunes, qui se sont retrouvés dans cette ambiance à la fois laborieuse (pénible pour le dos) et festive des vendanges à la main. Après la destruction en 2014 d’une vigne exploitée rue de Bellevue (décès du propriétaire), ce sont les dernières vignes de Saint Gilles Croix de Vie, cultivées sur un plateau schisteux couvert d’argile de décomposition parsemée de débris de fi lons de quartz, à une altitude de 25 m, à 1,5 km de la plage du Jaunay, bénéficiant de la douceur atlantique et de l’ensoleillement vendéen. L’ensemble du champ de vigne de la Bégaudière (4 200 m²), dont Gérard a hérité de son père en 1995, est constitué de deux parcelles de cépages différents. Une première parcelle de vigne (1 600 m²) est cultivée de plants du cépage «Pinot Noir» (également utilisé pour la production du champagne), représentant 8 rangées sur 110 m de long. Une deuxième parcelle de vigne (2 600 m²) est cultivée de plants de cépage appelé «6000», installés en 1960, représentant 13 rangées sur 110 m de long. Le libellé du cépage «6 000» correspond au numéro de plant hybride demandant moins de traitement phytosanitaire, croisement de cépages américains et français permettant une meilleure résistance aux maladies comme le phylloxera – fléau de 1875 ou le mildiou. Ces deux parcelles de cépages différents donnent des vins respectivement rosé et rouge, au goût fruité.

D’autres vestiges de vignes, abandonnées ou préservées en petite surface dans des jardins sont encore présents sur ce plateau et dans les dunes du Jaunay. Dans les dunes du Jaunay, les vignes maintenant abandonnées étaient cultivées dans les mottées (petites parcelles de cultures closes de talus de sable parfois soutenus par des arbustes comme les tamaris, les atriplex). Le cépage hybride Noah résistant aux maladies était exploité facilement dans certaines de ces mottées, bien que le vin produit, de qualité médiocre, ait la réputation de «rendre fou et aveugle» (du fait du méthanol produit lors de la fermentation). Ce vin était autrefois utilisé également pour confectionner la trouspinette artisanale. La confiture était également fabriquée avec des grappes bien mûres. La culture de ce cépage est prohibée depuis 1935. Généralement les mottées étaient cultivées par les habitants aux conditions modestes (paysans sans terre, marins…) qui, outre la vigne, produisaient des légumes de subsistance (pommes de terre, ails, oignons…) et des fruits (fraisiers). Traditionnellement, la culture de la vigne permettait aux habitants de la commune de Saint Gilles sur Vie de produire quelques décalitres voir quelques hectolitres de vin essentiellement pour leur propre consommation. Côté de Croix de Vie, contrairement aux marinsde Saint Gilles qui avait une autre activité comme l’agriculture, les marins Croix de Viots étaient purement marins. Ils auraient d’ailleurs eu du mal à avoir des vignes dans les marais qui les entouraient. Cependant la ferme du Gabio (rue de même nom) exploitait quelques rangées de vigne. Rappelons qu’en 1939, la Vendée était le département qui comptabilisait le plus grand nombre de propriétaires récoltants (source :Jean Marcel Couradette, directeur de CAVAC).

Plus consistante qu’en 2014 (faible volume de raisin), la récolte 2015 s’annonce de bon rendement et de bonne qualité, notamment en raison d’une période estivale bien ensoleillée. Les vendanges se font à la main, à raison de 2 vendangeurs par rangée, de part et d’autre afi n de faciliter la coupe des grappes avec le sécateur du vigneron. Les grappes coupées sont placées dans des seaux de 25 litres portables à la main. Des vendangeurs affectés au portage vident le raisin des seaux dans des bacs plus grands. A la fin du ramassage, les grands bacs sont transportés sur des remorques vers la cave-pressoir située dans le vieux Saint Gilles. Les vendanges sont précédées de différentes interventions sur la vigne tout au long de l’année : la taille,réalisée en janvier-février, a pour but de laisser deux galles par pied. En juin, les nouveaux sarments sont éboutés par une taille, évitant ainsi que la sève ne se disperse dans l’extrémité des rameaux non porteurs de grappes. Les traitements phytosanitaires raisonnés sans insecticides chimiques sont appliqués à la vigne : bouillie bordelaise 5 à 6 fois par an, de même que le soufre.

Revenons aux vendanges des vignes de la Bégaudière où le raisin est transporté par remorque vers la cave-pressoir rue Raynaud. Datée du 17 siècle (l’arrière-grand-père de Gérard né en 1846 a connu la maison telle quelle, à ceci près que le pressoir n’existait pas), la bâtisse qui abrite la cave à vin est située à l’angle de la rue Raynaud et de la rue Soeur Saint Sulpice (à proximité de l’ancien couvent). Les murs de 80 cm de large ont été édifiés avec les pierres de lest déchargées des navires venus généralement à lège (sans cargaison) dans le port dans le but de charger les marchandises à exporter notamment le sel, les grains et les vins de pays (activité de port de commerce qui se développa à partir du 15e siècle jusqu’au 18e siècle).

La cave à vin qui dispose d’un pressoir manuel a été aménagée il y a 80 ans par le père de l’actuel propriétaire récoltant. C’est depuis environ une dizaine d’année la seule cave-pressoir de la commune. Pourtant dans la années 1950-60, il y avait encore une trentaine de caves. Les raisins transportés depuis la vigne dans des grands bacs sont déversés dans la cage du pressoir (contenance d’environ 3 à 4 hectolitres). L’assistant vigneron Jean Guibert, cousin de Gérard, procède à l’assemblage des gorets (madriers de bois peint en rouge) qui permet de constituer la charge sur lequel le vérin manuel exercera la pression, écrasant les grappes contenues dans la cage du pressoir Manuellement l’assistant vigneron lentement actionne le vérin via un levier qu’il manipule de haut en bas. Le moût, jus de raisin brut, ne tarde pas à couler au pied de la cage vers un bassin de collecte précédé d’un filtre.

Avant de placer le moût grossièrement filtré dans la tonne, barrique de type bordelais en châtaignier de 440 litres, celle-ci est étanchée. L’enfutage (mis en fût) du moût qui s’écoule petit à petit du pressoir est également effectué à la main. A la fi n de la dernière pression du premier cycle, les grappes vidées de leur jus tassées sont extraites de la cage pour y être égrenées, puis remises dans la cage pour un nouveau cycle de pression. Un troisième cycle de pression est encore effectué après un autre égrenage des grappes. Le tout dure de 3 à 4 heures.

La fermentation du moût dans la tonne dure 2 à 3 semaines. La tonne est alors complétée afin qu’il y ait le minimum d’air. Il faut attendre 2 à 3 mois pour pouvoir tirer le vin, effectuer la mise en bouteille ou le transvaser dans des tonneaux plus petits (220 ou 110 litres). La production moyenne tourne autour de 4 hl de rosé et 8 de rouge.

La journée du patrimoine en septembre rend hommage à la présence de cette cave-pressoir encore en activité que le propriétaire Gérard Richard fait visiter aux participants du circuit commenté des vieilles ruelles de Saint Gilles.

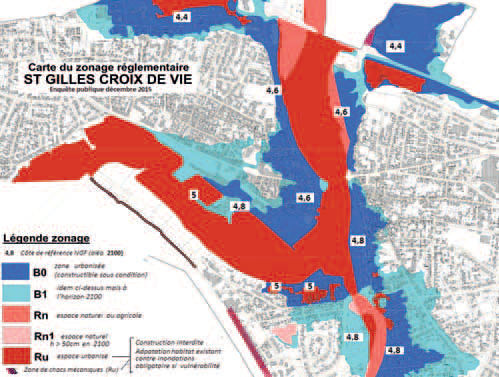

Les 4 aires viticoles des Fiefs vendéens et les vignes de la Bégaudière (cartographie VIE d’après source Wikipédia

Bientôt, ces vendanges ne seront plus qu’un souvenir car l’expansion de la ville à l’est ne laissera plus le choix de conserver ces vignobles au sein d’une zone urbanisée à la fois résidentielle (le champ voisin accueille un lotissement en cours de construction, les Vergers d’Eole 2) et artisanale, qui accueillera également le futur lycée et les aménagements liés. Par ces quelques mots et images, ce petit patrimoine et ce savoir-faire resteront en mémoire. Il restera les lambeaux de vignobles des vignes des dunes du Jaunay et surtout les vignobles de Brem-sur-Mer qui ont pu être sauvés grâce à la pugnacité d’une poignée de vignerons qui ont décidé d’améliorer leurs vins et de s’allier pour faire connaître le terroir de Brem, dans le cadre général des Fiefs Vendéens (4 zones d’appellation : Mareuil, Brem, Vix et Pissotte) avec la labélisation AOVDQS (appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure) obtenue en 1984. Depuis février 2011, les Fiefs Vendéens ont obtenu le passage à l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Avec une légère saveur de pomme, les vins blancs sont issus des cépages Grolleau gris et Chenin blanc. Les rosés légers et les rouges sont issus des cépages de Pinot noir surtout et aussi de Gamay, de Cabernet, de Négrette et de Cabernet Sauvignon. Certains domaines viticoles, bouleversant les habitudes vendéennes, sont même devenus prestigieux dans la fi lière, comme le domaine «La Rose Saint Martin», le domaine «Lux en Roc», ou le domaine Saint Nicolas, ce dernier s’étalant sur 32 hectares en culture bio-dynamique, sans désherbant, ni engrais et produit chimique de synthèse. Méconnu, le terroir des vins de Brem a pourtant une longue histoire. Introduite par les Romains pour monnayer les achats de sel, la vigne se développe au Moyen Âge, sous l’impulsion des moines. En eff et, les fi efs où est cultivée la vigne appartiennent aux abbayes environnantes. À cette époque, le cépage chenin, dit «Franc Blanc», qui reste actuellement utilisé, est particulièrement apprécié des marins. Exploités ensuite par les paysans, les vignobles de Brem qui reposent sur des sols argileux et très caillouteux, eux-mêmes sur un soussol de schiste et de rhyolithe, ont sans cesse été améliorés, bien que la consommation se soit limitée essentiellement aux campagnes environnantes. Le phylloxéra (puceron ravageur) touche les fi efs vendéens en 1875, ce qui conduit à cultiver des cépages hybrides.

À partir de 1953, ces cépages hybrides sont progressivement remplacés par de plus nobles, tels que la Negrette, le Gamay ou encore le Pinot noir. La dénomination «Anciens Fiefs du Cardinal», appellation d’origine simple, est donnée aux vins de ces terroirs, en 1963.