NARCISSE PELLETIER, GARDIEN DE PHARE

Elie, penché à la fenêtre de son compar- timent cherche son frère du regard. Narcisse a déjà disparu.

Pourtant il avait tenu à l’accompagner jusqu’à cette gare de Saint-Nazaire, laissant à sa jeune épousée Louise et à la mère de celle-ci le soin de s’occuper des derniers invités que le couple avait réunis chez eux pour fêter leur noce.

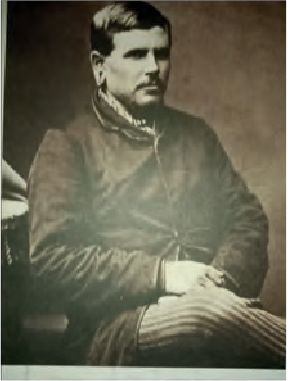

Narcisse Pelletier photographié par Alexandre Henri Lamartinière à Sydney, fin mai début juin 1875.

(Royal Historical Society de Queensland).

Elie se rassied, laissant échapper un léger soupir. Il ne parvient pas à dissiper le malaise que lui laissent les paroles de Narcisse. Une sorte de tristesse, bien éloignée de la gaieté qui l’avait accompagné hier, tout à la joie d’assister en qualité de témoin, au mariage de Narcisse et de Louise. Quel chemin parcouru depuis ce 13 décembre 1875, à Toulon où il prenait son frère dans ses bras à la porte de l’Arsenal, à peine débarqué du « Jura », après 17 ans d’absence, de ce deuil qu’il s’interdisait pour ne pas provoquer le sort. Comment ne pas le croire irrémédiablement disparu dans le naufrage du « Saint Paul », au large des côtes australiennes ? Obstinément, moins que tout autre, leur mère ne l’avait jamais accepté, sollicitant à plusieurs reprises des nouvelles de son fils auprès du Consul de France.

Elie saisit son journal et l’ouvre en faisant claquer les pages pour mieux le déployer. Rien à faire, son esprit s’évade et le ramène sans cesse à Narcisse. Il se revoit, ce matin même, en ce 18 octobre 1880 dans la salle des mariages, faisant une accolade chaleureuse à son frère qui vient de signer le registre. Elie est encore glacé par le regard vide, comme absent à lui-même, que Narcisse lui adressa alors.

Plus tard, marchant épaule contre épaule auprès de son frère, vers le logement de Narcisse où les attendait le repas de noce, Elie tenta de rompre le silence.

C’est un grand jour Narcisse, après tout ce que tu as vécu. Te voilà marié à Louise. C’est une bien gentille fille qu’Alphonse, notre frère, t’a fait rencontrer. Trois ans, déjà, que tu es nommé gardien du phare de l’Aiguillon. Poste bien mérité après tout ce que tu as enduré. Tu as devant toi, devant vous deux, une nouvelle vie…

Narcisse se retourna alors d’un coup, comme emporté par la colère, dressé face à son frère, torse contre torse.

Quelle vie ? Tu parles comme tous ces encravatés. Avant d’être fait prisonnier sur le « John Bel », j’avais une vie. Chaque geste de chaque jour me donnait de quoi exister, faisait mon existence et me donnait le sentiment d’exister. Là, j’avais une vie.

Tu continues bien à vivre depuis ton retour. Tu nous as retrouvés, nous, ta famille. Tu as un poste sûr et un logement donnés par le ministère des Travaux Publics. Tu viens de te marier. C’est bien ta vie qui se poursuit et tu en es l’artisan !

Je sais bien ce que je te dois, à toi, au ministère de la Marine, à Alphonse. Je ne suis ni ingrat ni dupe. Avec ce poste, «la Marine» a voulu m’offrir une « juste compensation » comme ils disent. A croire qu’ils avaient peur que je leur fasse un procès. Quoique, si je tiens Pinard un jour… Mon mariage c’est un accord. Un bon accord. A elles deux, Louise et sa mère vont se partager les tâches sans chamailleries. J’aurai la tranquillité et une maison tenue. C’est bien qu’elles soient deux, une vieille et une jeune, l’une pour apprendre à l’autre. La jeune pour soulager la vieille. C’est comme ça qu’il faut faire. Comme Maadman (1) l’a fait.

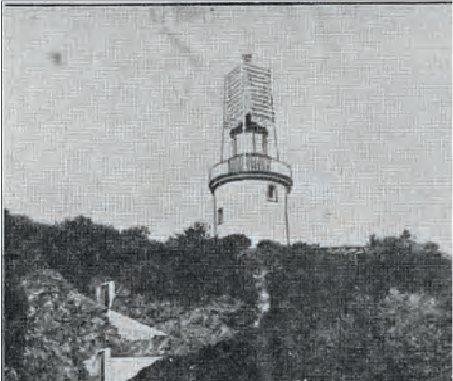

Le phare de l’Aiguillon.

Tu es toujours un peu là-bas!

A t’entendre, on dirait que j’aurais tort !

Ça ne t’aide pas à tourner la page?

Et si je ne le veux pas ? Mais tu as raison. Je sais bien que je ne les reverrai jamais. C’est bien pire que lorsque je suis resté avec les aborigènes, comme vous dites. Dans ce temps-là, j’étais si occupé à apprendre à vivre avec eux, comme eux, que je vous ai effacés de mon esprit petit à petit et quand il me revenait des images, des sons, des mots, c’était comme dans un rêve, sans douleur. Vous étiez ailleurs, autrement. Alors que depuis que j’ai repris pied dans mon monde comme vous dites, je suis comme amputé, à vif, de ma part de vie avec le clan.

Amputé?

Oui ! Une vraie mutilation, une déchirure irréparable qui me laisse infirme, sans goût pour vivre. Juste bon à faire mes tâches les unes après les autres. Je n’arrive pas à faire comprendre ni à faire partager ce que j’ai vécu. Je n’arrive pas non plus à oublier. Avec le clan, je suis entré dans l’âge adulte et j’ai appris d’eux ce qui m’a permis d’y parvenir, plutôt bien et pas sans peine. Il faut savoir beaucoup de choses pour vivre en pleine nature. Mais qui ça intéresse ? J’ai essayé. J’ai vite compris que le monde d’ici se croit supérieur et méprise ce qui lui échappe, passé le temps des curiosités à satisfaire. Comme si j’étais un voyageur, un explorateur. Au cours du voyage de retour, dès Nouméa, j’ai compris que je ne devais pas manifester de l’attachement à cette part de ma vie. C’est reçu ici comme une insulte. Autant me taire. De toutes les façons, je ne dirai jamais rien des secrets du clan. Peut-être même que d’essayer de faire comprendre la vie de là-bas pourrait me faire perdre les quelques avantages que je retire de cette situation que je n’ai pas choisie.

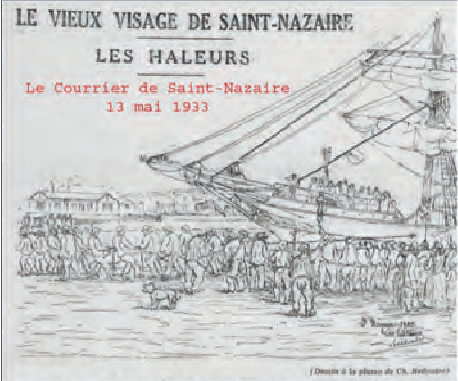

Narcisse Pelletier n’hésitait pas à se joindre aux haleurs.

Je ne comprends pas d’où te vient ce sentiment de vide et d’injustice. Tu viens de te donner de quoi te combler. Rien qu’aujourd’hui. C’est quand même ton jour de mariage !

Laissons mon mariage de côté. Ce n’est pas ton affaire. Je vais essayer de te dire ce que je ressens. Je te le dois bien. Je t’ai déjà raconté que le plus grand bienfait à espérer dans la prochaine vie, c’est d’avoir toujours de la bonne eau à boire. Pour ça il y a un moyen, s’enlever une incisive du bas. Je n’ai jamais voulu le faire.

Je ne vois pas bien où tu veux en venir.

J’y viens. Ici, l’eau est au puits ou mieux encore à la pompe, sans effort, sans avoir des heures de marche à endurer, à veiller les uns sur les autres pour s’éviter les mauvais pas et les mauvaises rencontres. Mais quand tu trouves cette eau, quelle jouissance pour toi et pour ceux de ton clan. Tu te sens exister, dans le groupe, avec le groupe. C’est une joie si puissante que tous on veut se l’assurer dans notre prochaine vie

Le phare de l’Aiguillon. Photo publiée par le

« Courrier de Saint-Nazaire » du 13 /08 /1933.

Ici, quand tu tires un verre d’eau à la pompe tu éprouves, tout au plus, le plaisir de la satiété. La technique remplace l’effort, et le partage des efforts. La modernité, comme on dit, fait perdre le contact avec les choses de la vie, avec le sens de l’existence avec les autres et tout se vide de sens. Mais je sais que je ne renoncerai plus jamais aux facilités de la pompe. Je suis écartelé et ne peux m’en expliquer sans risquer de me faire rejeter ici, quand j’ai déjà perdu cet ailleurs qui m’a fait. C’est ce que je ressens. Mais qui ça intéresse ? »

Elie se redresse sur son siège comme pour rejeter le poids de cette évocation. Il ressent la souffrance dans laquelle s’enfonce irrémédiablement Narcisse, une souffrance que lui infligent trop d’occidentaux incapables de comprendre sa fidélité à sa part australe et à ses racines. C’est la souffrance qu’il s’impose à lui-même en refusant de faire le deuil de cette part de sa vie passée au bout du monde.

A Saint-Nazaire, au cimetière de la Briandais, le 28 septembre 2021, jour anniversaire de la mort de Narcisse Pelletier en 1894, les « Amis de Narcisse Pelletier » se sont réunis. Au cours de cette petite cérémonie autour de la tombe restaurée par l’association, les maires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Saint-Nazaire ont répandu quelques poignées de sable d’une plage gillocrucienne.

«S’il était décédé là-bas, il aurait eu droit à une sépulture sur la plage, avec un monticule de sable et quelques objets rituels» a rappelé Serge Aillery, président des «Amis de Narcisse Pelletier».

A l’époque, l’histoire de Narcisse Pelletier a profondément bouleversé ses contemporains. Aujourd’hui elle continue d’interpeller nos capacités d’accueil, d’écoute et de compréhension, personnelles et collectives, des différents parcours culturels et personnels qui forgent chacune des histoires de vie dans notre monde d’aujourd’hui.

Michelle Boulègue

QUELQUES DATES DE LA VIE DE NARCISSE PELLETIER.

- 1er janvier 1844 : Naissance de Narcisse Pelletier à Saint-Gilles-sur-Vie d’Alphonsine Babin et de Martin Pelletier.

- 10 octobre 1854 : Renvoi de l’école primaire de Saint-Gilles-sur-Vie.

- Du 15 mai au 17 septembre 1855 : em barquement sur la chaloupe «le Furet» dont le second est son grand-père Pierre Babin.

- Du 12 mai au 15 octobre 1856 : embarquement aux Sables d’Olonne comme mousse sur le sloop «l’Eugénie » et débarquement à Luçon.

- Du 24 octobre 1856 au 29 juillet 1857 : embarquement à Bordeaux comme mousse sur la « Reine des Mers ». Débarquement à Marseille suite à des problèmes avec le second.

- Juillet 1858 : Escale à Hong Kong en direction de Sydney avec 317 coolies chinois.

- 11 septembre 1858 : Echouage du «Saint Paul» près de l’îlot Héron au nord de l’île Rossel.

- Septembre 1858 : Départ en chaloupe du capitaine Pinard et d’une dizaine de marins dont Narcisse Pelletier pour chercher du secours.

- Fin septembre 1858 : Arrivée de la chaloupe sur les côtes du littoral nord/ouest de l’Australie. Abandon de Narcisse Pelletier et recueil de Narcisse par un groupe aborigène les Ohanthaala du groupe linguistique des Uutaalnganu.

- 11 avril 1875 : Capture de Narcisse Pelletier par le capitaine Frazer du navire anglais le « John Bell ».

- 13 décembre 1876 : Arrivée du « Jura » à Toulon où Narcisse est accueilli par son frère Elie.

- 2 janvier 1876 : Retour à Saint-Gilles-sur-Vie et fête en l’honneur de Narcisse Pelletier.

- 10 février 1876 : Réponse du ministère des Travaux Publics accordant à Narcisse Pelletier un poste de gardien de phare à Saint-Nazaire.

- 18 octobre 1880 : Mariage de Narcisse Pelletier.

- 28 septembre 1894 : Décès de Narcisse Pelletier à son domicile à Saint-Nazaire à 50 ans.

Maadman, nom du père adoptif révélé par Narcisse Pelletier, membre du clan des Ohantaala du groupe linguistique des Uutaalnganu.

Sources :

« Narcisse Pelletier, La vraie Histoire du sauvage blanc »

Prix du livre « Mémoires de la mer » 2017, par Thomas Duranteau et Xavier Porteau. Éditions ELYTIS 2016.

Documentaire : « Narcisse Pelletier, Aborigène, Naufragé », produit par France-Télévision.

Entretien avec Serge Aillery et Xavier Porteau, respec- tivement secrétaire et membre des « Amis de Narcisse Pelletier ». Saint-Gilles-Croix-de-Vie, septembre 2020. Illustrations :

« Courrier de Saint-Nazaire » du 13 mai 1933.

« Vieux visage de Saint-Nazaire » « Les Haleurs » – Dessin à la plume de CH. Beilvaire.

« Le phare de l’Aiguillon » -Archives photographiques du « Courrier de Saint-Nazaire ».

Photo de Narcisse Pelletier par Alexandre Henri Lamartinière à Sydney fin mai-début juin 1875 (Royal Historical Society of Queensland).

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LA VIE DE NAR- CISSE PELLETIER APRÈS SON RETOUR EN FRANCE.

Le ministère de la Marine accorda à Narcisse la fonction de gardien du phare de l’Aiguillon à Saint-Nazaire. A l’époque il n’y avait pas de constructions autour, les chalets construits dans le vallon qui descend à la plage de Port Charlotte n’avait pas encore été édifiés par le marchand de vin Jean-Baptiste Lechat pour ses enfants. L’habitation la plus proche était la maison du pilotage de la pointe de l’Eve, remplacée ensuite par un fort. Autour ce n’était que pâturages balayés par les vents et bornés de quelques buissons bas. L’Aiguillon était qualifié de « phare de purgatoire », celui des Charpentiers en pleine mer « d’enfer », et celui de Kerlédé, à l’intérieur des terres, « de paradis ».

Narcisse vécut au phare de l’Aiguillon dans un grand isolement, entretenant des relations tendues avec les garde-feux qui avaient eu le tort de le surnommer « le Sauvage ». Ils avaient essuyé de sa part une terrible colère ponctuée d’un cri strident appris dans le bush. La mémoire nazairienne dit que ce cri provoquait des frissons à ceux qui l’entendaient.

Narcisse était devenu un homme taciturne. Les regards que posaient sur lui les nazairiens en raison des perforations à ses oreilles étaient lourds, tout autant que les rumeurs qui courraient à son sujet. On le disait cannibale, chasseur à l’arc ou à la lance. Il semble, en effet, avoir chassé le lapin sans fusil. On disait aux enfants qu’on irait le chercher s’ils n’achevaient pas leur assiette de soupe…

Cependant Narcisse n’était pas seul à Saint-Nazaire. Son plus jeune frère, Alphonse, y était menuisier, et par son intermédiaire il se fit des amis qui gardèrent de lui l’image d’un homme d’une grande timidité, gentil, séduisant, mais traînant une tristesse infinie. Un détail est resté en mémoire dans sa famille : il lui arrivait d’expliquer la conception qu’avaient les aborigènes de la création du monde, qu’ils nomment « rêve », en réalisant des dessins sur le sable. Il prenait soin à chaque fois d’effacer le dessin à la fin de son récit et à sa place traçait un rond avec une barre entrant dans le bas du rond, qui figurait « le retour à l’origine du créateur »

Bernard de Maisonneuve