Tag Archives: aménagement

TRAVAUX A LA CALE DE LA VIGIE

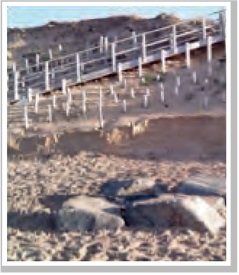

En bout de remblai, une connexion avec le début de la plage naturelle est établie par une cale longitudinale vers le sud. La stratégie de défense face à l’assaut des déferlantes a été de prolonger le perré par un cordon de blocs pour protéger la cale de plus en plus longue et la dune qui est derrière. Celle-ci est régulièrement soumise à l’érosion accélérée (pied de dune sapé, écroulement des pans de falaise de sable). Une fois encore le cordon de blocs et la cale ont été consolidés en décembre 2020.

Ces interventions onéreuses ont montré la non-durabilité de la stratégie de défense. La solution ne serait-elle pas plutôt (stratégie de reprise partielle) de raccourcir la cale et d’offrir à l’assaut des vagues une connexion plus arrondie jusqu’à la

dune consolidée, à l’instar du nouvel accès de la plage de Sauveterre, dont la construction en sable est entièrement armée par une couche de filets en toile de coco (O.N.F., 2014). L’expérimentation des boudins en géotextile écologique, remplis de sable, placés devant la vigie, gagnerait à être reprise à la lumière des éclairages scientifiques et des installations bénéfiques.

Les enrochements ont montré leur nocivité dans les désordres de la dune. La continuité du poste de secours de l’accès 28, Paterne, qui s’installait sur les enrochements durant la saison estivale, demande une solution plus durable, moins onéreuse.

L’érosion peut être évitée en n’oubliant pas les blocs des rhyolites (accès 29, Kerlo).

Denis Draoulec

L’INCROYABLE JARDIN DE M. TORTERUE

Plus de 300 visiteurs se sont déplacés vers l’Incroyable Jardin de Monsieur Torterue, samedi 12 septembre, à l’occasion de la Nuit des Jardins. Le signe d’une belle reconnaissance de la part de la municipalité, initiatrice de la manifestation, alors que le jardin se situe en dehors du cœur de ville où étaient concentrées les animations.

Cette soirée restera aussi pour le collectif des Incroyables Jardinières et Jardiniers comme un encouragement et peut-être le moment fort de cette année bien compliquée. Bien qu’empêchés durant le printemps, ils ont réussi à redonner une âme et de belles couleurs au jardin. Depuis sa création en 2016, ils ont adopté la démarche des «Incredibles Edibles» (incroyables comestibles) menée par des habitants de la petite ville anglaise de Tormorden.

L’idée: utiliser des espaces verts publics pour les aménager en jardins participatifs et contribuer à l’effort de transition écologique et sociale. Ainsi une attention particulière est portée à l’enrichissement naturel du sol, au développement de la biodiversité, à une utilisation raisonnée de l’eau (paillage systématique au sol), à l’association judicieuse des légumes et des fleurs, etc… Cette année, un travail de réflexion a permis la mise en œuvre d’un plan de cultures par rotations sur les différentes lasagnes (cultures en strates d’amendement). L’un des objectifs consiste aussi à ouvrir largement le jardin de M. Torterue au public. Sa situation apparaît favorable au sein de l’hôpital et de l’Ehpad, en premier lieu pour les personnes qui y résident, pour leurs familles et les professionnels. C’est une grande satisfaction pour les jardiniers de les croiser et d’échanger avec eux. C’est aussi un lieu de ressourcement pour les personnes venues en consultation. Plus largement, les grilles ouvertes sur la rue Laennec invitent les passants à entrer.

Parmi les nombreux visiteurs du 12 septembre, certaines et certains sont venus enrichir le collectif des Incroyables Jardiniers. Nous leur souhaitons d’y prendre beaucoup de plaisir et de semer l’envie d’y venir autour d’eux. Nous espérons qu’eux aussi auront l’occasion de participer à l’organisation des animations que nous comptons bien renouveler en 2021 (trocs plantes, rencontres musicales, pédagogiques et ludiques…).

Plus simplement, nous aurons plaisir à nous retrouver dans le jardin de Monsieur Torterue, le mardi et le samedi (une fois par mois).

N’hésitez pas à nous y rejoindre. Contact :