La tempête Xynthia, « dépression barométrique très accusée ».

Le samedi 27 février 2010, à l’approche d’une dépression couvrant le Portugal et l’Espagne, Météo-France prend la décision de placer 66 départements en vigilance orange dans son bulletin de 6 h du matin. À 16 h de la même journée, les départements de la Vendée, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne sont placés en vigilance rouge (vents violents) par les services de Météo-France. La tempête qui sera nommée Xynthia frappe la France dans la nuit du 27 au 28 février 2010 et une partie de la journée du 28.

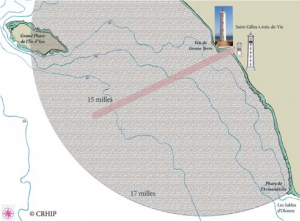

La tempête Xynthia, « dépression barométrique très accusée », est arrivée sur les côtes françaises à son intensité maximale et, fait remarquable, en phase avec la pleine mer d’une marée d’équinoxe à fort coefficient de 102

(à 4 h 18 soit trois heures après les vents maximaux accompagnant le passage de la tempête). Les rafales de vent (jusqu’à 140 km/h voire 160 km/h à l’île de Ré) ont également généré des vagues déferlantes qui, combinées à l’augmentation du niveau de la mer due à la dépression, ont donné lieu à une submersion marine importante (surcote de pleine mer a été particulièrement importante 153 cm à La Rochelle). C’est ainsi la simultanéité de ces phénomènes a provoqué la rupture de plusieurs digues et de graves inondations dans les zones côtières de la Vendée (La Tranche-sur-Mer, L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer), de la Charente-Maritime et dans les Côtes-d’Armor.

En France, Xynthia a été l’événement le plus meurtrier depuis les tempêtes de décembre 1999 ( où 47 personnes avaient trouvé la mort dont 41 décès liés directement à la submersion marine). En Vendée, sur 35 morts, 29 morts sont concentrés à la Faute-sur-Mer. La plupart des victimes sont des retraités, certaines enfermées dans leurs maisons de plain-pied par des volets roulants bloqués par le manque d’électricité. Certains de ces équipements avaient été conseillés par les compagnies d’assurance comme moyen antieffraction.

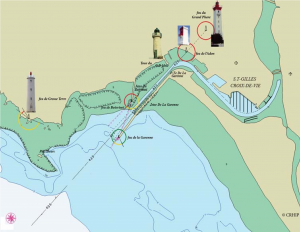

Dune de la Garenne après le passage de Xynthia. Le rechargement du pied de dune a permis de conserver cette défense dunaire du port de Saint Gilles Croix de Vie (photo VIE)

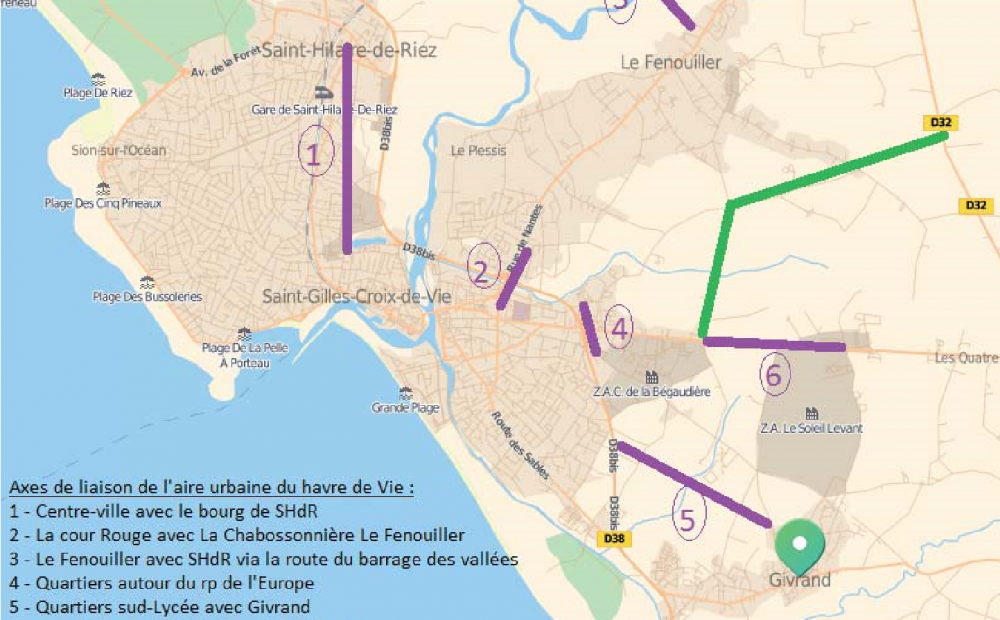

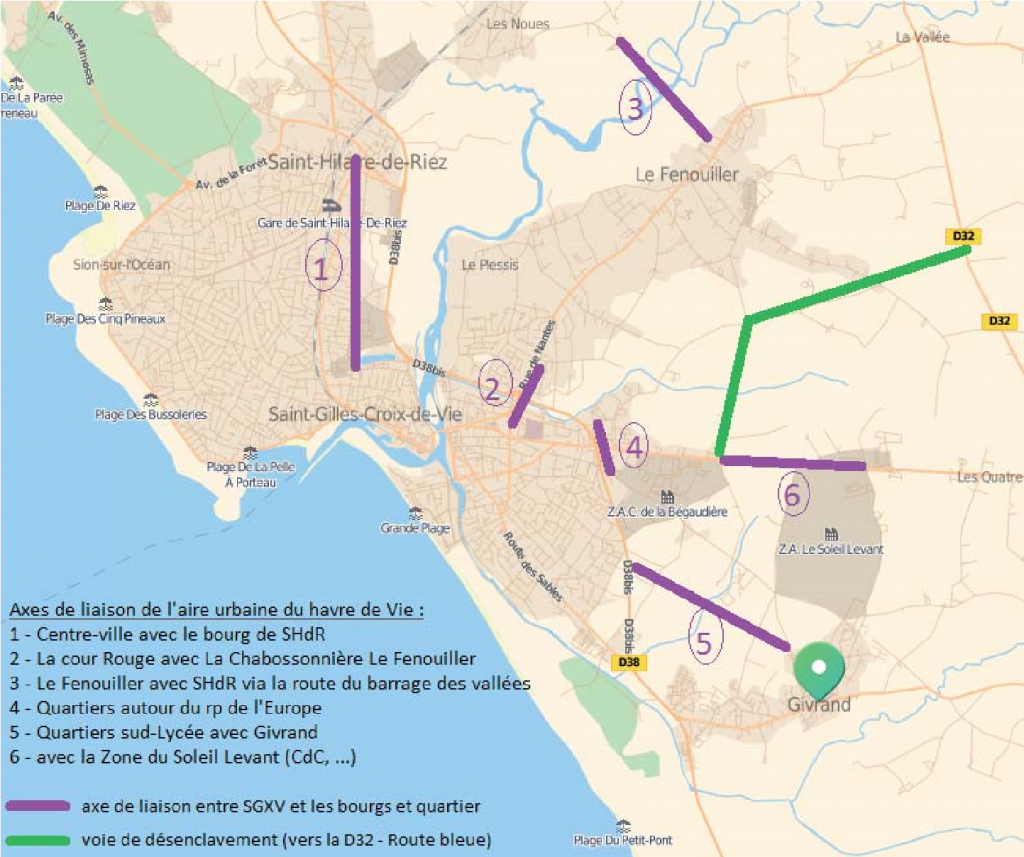

A Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la submersion marine a provoqué les débordements sur les rives de la partie estuarienne de la Vie sans faire de victime, notamment dans les quartiers Gorin, de la Petite Ile, Marie de Beaucaire et autour de l’écluse du Jaunay. Des refoulements du réseau d’eaux pluviales ont augmenté les effets d’inondation, ce qui fait que les habitants des quartiers riverains de la Vie se sont réveillés les pieds dans l’eau, jusqu’à 60 cm, des voitures étant à la dérive dans le courant. Le niveau de la mer a atteint au quai des Greniers 3,77 NGF (Nivellement général de la France).

Les plans de prévention.

Comme l’expliquait MB dans le bulletin de V.I.E. 2012, article « Xynthia, deux ans déjà », il devenait essentiel pour l’Etat d’énoncer des prescriptions, notamment d’urbanisme et d’application du droit du sol en matière de risques naturels, dans un Plan de Préventions des Risques Naturels Prévisibles (loi de juillet 2010)’.

La circulaire du 2 août 2011 précise les objectifs des Plans de Prévention des Risques Littoraux s’appuyant sur une doctrine d’application des sols. Dans un article consacré au PPRL (page 10 du bulletin de V.I.E. 2017), la genèse et la raison d’être d’un plan gouvernemental de prévention sont exposées, sachant que c’est l’évaluation du risque pour la vie humaine qui détermine prioritairement la méthodologie de prévention, ceci appliqué pour chaque territoire littoral.

Les prescriptions pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie et son littoral voisin jusqu’à la limite de Saint-Jean-de-Monts font partie du PRRL du Pays de Monts. Les cotes de référence applicables sur le littoral, jusqu’à l’intérieur des estuaires comme pour celui de la Vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont été calculées par un logiciel de modélisation. La cote du quai des Grenier est établie à 3,80 NGF ; un supplément de 20 cm correspondant à la prise en compte des premiers effets du changement climatique, a été ajouté pour qualifier cette cote de « référence dite d’aléa actuel » ; un supplément de 60 cm a été ajouté à la cote Xynthia pour qualifier la cote de « référence dite d’aléa 2100 », estimation du niveau de submersion à la fin du siècle, 4,60 NGF quai des Greniers, compte tenu du changement climatique. Zones de submersion, zones de chocs mécaniques, bandes de précaution s’inscrivent dans le zonage règlementaire : zones rouges pour les zones de danger : inconstructibles, zones bleues pour les zones de précaution : constructibilité sous conditions.

Approuvé le 30 mars 2016, après une phase d’enquête publique (janvier 2016), le PPRL vaut servitude d’utilité publique en application de l’article L.562-4 du Code de l’Environnement. Il s’impose aux documents d’urbanisme en vigueur et doit être annexé notamment au Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Ainsi est prévu coté Croix-de-Vie le scénario de la submersion (aléa actuel). Coté Saint-Gilles, la mise à la cote 4,00 NGF est envisagé pour le quai Rivière et le quai Marie de Beaucaire. Toutes les cotes sont à augmenter de 60 cm pour se prémunir d’un aléa en fin de siècle 2100 (cote 4,60 quai des Greniers).

Parallèlement, portés par les Communautés de Communes, des PAPI (Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations) ont comme objectif la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens par des aménagements adéquats. Ainsi le PAPI du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a permis, par l’endiguement du quai des Greniers (crête à 3,90 NGF) et du quai Gorin (crête à 3,80 NGF), de protéger les bas quartiers de Croix-de-Vie contre les risques de submersion (Xynthia cote constatée 3,77 quai des Greniers). L’important bassin de rétention (700 m²) des eaux d’origine terrestre permet de faire front à la concomitance d’évènements centennaux de submersion marine et d’inondation terrestre.

Enfin la commune s’est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde en octobre 2013. Ce plan recense les risques évalués en hypothèse de submersion et d’inondation pouvant se présenter de façon concomitante, la répartition des responsabilités et la description de la chaîne de décision. L’alerte des populations concernées et leur prise en charge sont au cœur des dispositions du Plan de Sauvegarde.

Soucieux de consolider et d’harmoniser les connaissances (Observatoires) de la dynamique littorale (effet de l’érosion principalement) et les réflexions sur la mise en cause de la pérennité des espaces et des activités humaines situées à proximité du rivage et leur résilience, dans le contexte des aléas tempétueux (érosion, submersion), Stéphane BUCHOU, Député de la Vendée, a remis en octobre 2019 un rapport parlementaire intitulé « Quel littoral pour demain ? Vers un nouvel aménagement des territoires côtiers adapté au changement climatique ». L’ouvrage recense de nombreux exemples de méthodologies d’adaptation à l’érosion côtière.

Denis Draoulec.

Quelques définitions selon le bureau des Phares et Balises :

Quelques définitions selon le bureau des Phares et Balises : L’accès au port est amélioré après-guerre :

L’accès au port est amélioré après-guerre :