LinKy est un nouveau compteur connecté, maillon du futur réseau intelligent «smart grid » dont l’objectif affiché est de développer un réseau intelligent fortement automatisé, capable de s’adapter très rapidement aux fluctuations de la production d’électricité et de la consommation. L’usager, informé par les télé- relevés de sa consommation, pourra accéder en temps réel aux données lui permettant de maitriser sa consommation et de devenir un acteur de la montée en charge progressive de nouvelles formes de production d’énergie (énergies vertes, production domestique). L’accès facile de l’usager aux informations sur la consommation réelle est déterminant dans la maitrise de la consommation (conformément à la directive européenne de 2009 et premier objectif précisé par le CRE en juin 2009).

Grâce aux informations fournies par le compteur Linky l’usager deviendrait un consommateur responsable qui économiserait sur sa facture et un citoyen contribuant par là même à réduire les l’émissions de CO2 facteur de réchauffement climatique.

Signalons que les communes sont particulièrement intéressées à disposer de moyens leur permettant de diminuer la consommation électrique des bâtiments communaux.

QUI EST CHARGE DU DEPLOIEMENT DE LINKY ?

Enedis (nouveau nom de ERDF depuis mai 2016), est l’entreprise de service public chargée du déploiement de Linky et est le gestionnaire du « Smart Grid » (réseaux intelligents)

C’est la filiale la plus importante d’EDF, gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité jusqu’au relevé des consommations de chaque compteur, et ceci indépendamment des fournisseurs d’énergie (EDF, ENGIE, ENERCOP, autoproduction, …), qui assure la responsabilité du remplacement de 80 % des 35 millions de compteurs sur le territoire national d’ici 2021. Cette mission est inscrite dans la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. Enedis a également vocation à devenir gestionnaire du « big data énergétique » (base de données de consommation électrique).

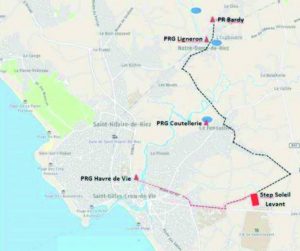

Si les collectivités locales sont propriétaires du compteur (à ce titre, elles sont responsables des dommages sanitaires et techniques pouvant survenir de la part du compteur de l’usager, voire de celui du voisin), la gestion a été concédée à des syndicats d’énergie, pour notre département, le Sydev-Vendée (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée). Ce dernier coordonne le projet de Smart Grid (réseaux intelligents) de Vendée.

QU’EN EST IL SUR LE TERRITOIRE DE SAINT- GILLES- CROIX- DE- VIE ?

Concrètement, le déploiement du compteur Linky a déjà commencé selon le calendrier suivant :

-Saint Hilaire A : de Juillet 2017 à Décembre 2017, nombre de compteurs : 7 568,

-Saint Hilaire B : de Juillet 2018 à Décembre 2018, nombre de compteurs : 9 353,

-Givrand : de Juillet 2018 à Décembre 2018, nombre de compteurs : 1 222,

-Le Fenouiller : de Janvier 2019 à Juin 2019, nombre de compteurs :2 649,

-Saint- Gilles- Croix- de -Vie : de Juillet 2019 à Décembre 2019, nombre de compteurs : 10 170.

INCIDENCES ET LIMITES DE LINKY, DES DEMANDES D’AMELIORATION :

Après une expérimentation du déploiement de Linky en région rurale en Indre-et-Loire en 2010, puis en région Lyonnaise (fin de l’expérimentation 31 mars 2011), plusieurs ajustements ont été étudiés suite aux observations des plusieurs autorités (régulation, santé, …), aux réserves des experts, aux signalements et aux alertes de la société civile (associations spécialisées, associations de consommateurs, collectifs d’usagers, journalistes) et de certaines communes.

Deux préoccupations majeures s’expriment :

– les risques pour la santé de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques émis par le compteur LINKY.

– l’accès du gestionnaire à des données personnelles de consommation dont l’exploitation échapperait au contrôle des consommateurs eux-mêmes.

Enedis a dû concéder la nécessité d’apporter des réponses et plusieurs corrections au dispositif Linky qui au départ ne prévoyait aucun affichage de la consommation à l’usager. Citons deux prescriptions parmi celles apportées par les différentes instances liées au gouvernement et à sa politique énergétique : celle de la CNIL et celle de l’ADEME :

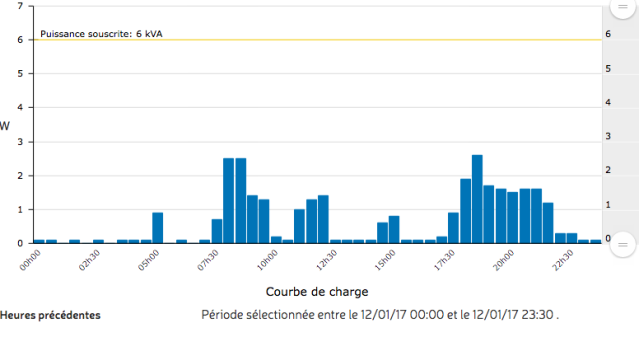

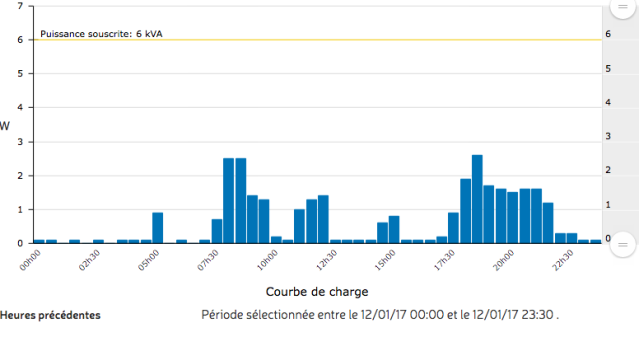

la CNIL, dans sa recommandation du 15 novembre 2012, a restreint les conditions d’utilisation de la courbe de charge (enregistrement des index de consommation selon un pas de mesure- la demi-heure- qui potentiellement peut indiquer plusieurs informations relatives à la vie privée de l’usager : heures de lever/coucher, périodes d’absence, …) : l’enregistrement de la courbe de charge (ci-dessous un exemple pour un foyer de 5 personnes) est réalisé en local et ne peut être remonté dans le système d’information d’Enedis qu’à j+1 (donc jamais en temps réel) et avec le consentement de l’usager. Il en est de même pour la transmission à des tiers. La connaissance par l’usager de l’historique des courbes de charge s’inscrit dans le cadre de la maitrise par l’usager de sa consommation d’électricité.

Courbe de charge : exemple pour un foyer de 5 personnes

-L’ADEME, promoteur de la « culture de l’énergie » pour maitrise la consommation énergétique, a produit un rapport (avis de juillet 2015) dans lequel l’agence souligne la nécessité d’ajouter des éléments au compteur pour le rendre plus utile au consommateur. L’information de consommation (visualisation de la puissance instantanée, tarif en cours, alertes de consommation, doit être accessible de façon ergonomique en temps réel par l’usager. L’agence propose que le dispositif dédié, l’émetteur radio Linky (ERL) soit déployé sans surcoût à tout usager qui en ferait la demande.

Dernièrement plusieurs instances gouvernementales ont produit prescriptions et recommandations dans l’objectif de mettre davantage le dispositif Linky en adéquation avec les enjeux de la transition énergétique. Citons dernièrement :

– le CGEDD dans son rapport du 1 janvier 2017 formule 13 propositions d’amélioration ;

– le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer précise le 21 avril 2017 les suites à donner au rapport d’inspection sur le compteur Linky ;

– plus récemment c’est l’ANSES qui publie une version révisée en juin 2017 de son rapport de juin 2016, version qui reprend des mesures du CSTB.

Le CRIIEM émet plusieurs réserves sur ces mesures du rayonnement électromagnétique de Linky et réitère sa demande « d’une commission indépendante et multipartite qui pourra déterminer le bon protocole à appliquer et ainsi avoir une étude complète et objective sur l’impact du dispositif Linky ».

D’autres controverses (non-respect du libre-choix individuel, contrainte imposée aux usagers, dysfonctionnements, …) ont nécessité l’intervention de Mme la Ministre S. Royal ou ont alimenté la presse associative comme Que Choisir (cf. numéro d’octobre 2017, compteurs Linky, le dossier noir).

Dans la réalité, le rapport du GCEDD souligne que Linky pourrait en effet avoir été essentiellement conçu pour la gestion du réseau et beaucoup moins pour la prise en compte des clients et de leurs économies.

D’où la seconde orientation, la plus importante du rapport : renforcer la maîtrise de l’énergie conformément aux objectifs de la transition énergétique. « Pour cela, il faudrait développer le module émetteur Radio Linky (ERL)… ». Cet émetteur Radio (à acquérir par l’usager, environ 50 €) a pour objectif de transmettre les informations en temps réel du compteur communicant Linky vers l’habitat sous forme d’affichage déporté.

Cette lacune est pointée également par l’ADEME et par l’association de consommateur Que Choisir.

Plusieurs dysfonctionnements ont également émaillé le déploiement. Les associations de consommateurs, les collectifs «stop Linky » et la presse s’en sont fait écho.

Enfin, l’équilibre économique de l’opération, qui pourrait avoir un impact sur les tarifs d’utilisation du réseau de distribution, est pointé par plusieurs sources dont le Ministère de l’Environnement. Les modélisations de coût réalisées par ERDF (4.3 milliards d’euros en 2009, réévaluées par la suite par Enedis : entre 5 et 6 milliards d’euros en 2013, sans doute beaucoup plus en 2018). Cet aspect financier lié à la problématique des limites du dispositif Linky est très important car selon la directive européenne, le déploiement est conditionné au résultat positif d’une analyse couts-bénéfices (analyse faite en Allemagne qui a abouti à restreindre le déploiement).

DES QUESTIONS stratégiques ?

Les dysfonctionnements recensés sont- ils à mettre sur le compte d’une période de rodage d’une innovation ? Faut- il aller jusqu’à renoncer au compteur connecté considéré comme fragile et vulnérable (comme l’on fait certains pays européens, comme la Belgique, la Lituanie, la République Tchèque, l’Allemagne pour la plupart des ménages dont la consommation est inférieure à 6 000 kWh/an) ?

Faut-il poursuivre le déploiement de Linky en prenant réellement en compte les signaux d’alerte des spécialistes et des associations et les préoccupations concrètes des usagers ? Comment exercer la prévention des risques sanitaires (mesures destinées à parer la réalisation d’un possible dommage) ou appliquer le principe de précaution, notamment chez les ménages ou le compteur est installé dans des lieux de vie ou sur des lieux de passage très fréquenté ?

Comment répondre aux préoccupations des habitants de Saint- Gilles -Croix- de- Vie ?

Il n’est bien sûr pas question pour l’association V.I.E. de s’immiscer dans le débat de fond d’un sujet complexe aux nombreuses ramifications, loin de ses compétences de défense du cadre de vie des habitants et qui mobilise déjà les instances officielles, plusieurs comités d’experts , les associations et collectifs concernés, ainsi que les collectivités locales dont quelques- unes d’entre elles ont adopté une délibération, soit pour mieux encadrer les modalités de déploiement, soit pour suspendre le déploiement.

Cependant la préoccupation des usagers devant les possibles incidences de l’installation du compteur Linky doit être entendue par Enedis et par la collectivité locale prioritairement en charge de la protection de ses administrés. Au-delà de la communication commerciale ou technique, des messages de prévention des risques possibles liés ou non au principe de précaution doivent aussi pouvoir être émis.

Nous précisons en fin de cet article deux des contacts locaux susceptibles d’apporter des informations : Enedis Pays de la Loire et le collectif local « Stop Linky de St-Hilaire-de-Riez » .

A ce jour, sous une pression sociétale (usagers, associations, collectifs) et celle de certaines collectivités locales notamment devant l’évolution des expositions aux ondes électromagnétiques, Enedis poursuit son déploiement, à la fois avec l’engagement de l’état rappelé dans le rapport du CGEDD («… les défauts de jeunesse dans un programme complexe, relativement aisées à corriger, ne sont cependant pas de nature à remettre en cause un programme nécessaire »), et avec également, parmi les recommandations, celle d’améliorer l’approche « plus à l’écoute des consommateurs ». Par exemple, il est demandé à Enedis la prise en compte d’installation du compteur dans des pièces très utilisées comme les chambres d’étudiant de 10 m². Cela suffira-il à prévenir les risques d’exposition subie par les actuelles et futures générations ?

Le Conseil d’administration de V.I.E.

Contacts locaux :

ENEDIS, Direction régionale des Pays de la Loire, Nantes

N° de téléphone du service clients particuliers : 09 69 32 18 82

N° de téléphone 0 800 054 659 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Site internet : Enedis.fr

– Enedis pour les usagers préoccupés notamment par les contraintes d’installation du nouveau compteur (absence d’équipement internet, présence de stimulateur cardiaque, de domotique, de lampes à allumage sensitif, ajustement de la puissance souscrite au kWh, dysfonctionnements à la mise en marche, installation triphasée, …).

– Le collectif local « Stop Linky de St-Hilaire-de-Riez » pour les usagers préoccupés par les incidences possibles de Linky, notamment les conséquences sanitaires (électrohypersensibilité par exemple) ou les atteintes à la vie privée. Le collectif propose une démarche administrative (par courriers) aux usagers qui envisagent de s’opposer au remplacement de leur compteur :

Collectif local Stop Linky de St-Hilaire-De-Riez :

stoplinkysthilairederiez85@yahoo.com

–Egalement au niveau local, Inoveé, association citoyenne, participe à l’information des habitants, avec le souci de protéger les générations futures, à travers un blog : inovee.fr

Signification des sigles présents dans l’article

ANFR : Agence Nationale des fréquences, rapport technique mai 2016 sur les niveaux de champs magnétique .