Que le soleil se montre impitoyable ou qu’il vente « à décorner les bœufs », qui peut résister à une promenade le long des quais, depuis le Pont de la Concorde jusqu’à la Corniche et, pour les plus courageux, jusqu’à la plage de Saint-Hilaire ?

Que le soleil se montre impitoyable ou qu’il vente « à décorner les bœufs », qui peut résister à une promenade le long des quais, depuis le Pont de la Concorde jusqu’à la Corniche et, pour les plus courageux, jusqu’à la plage de Saint-Hilaire ?

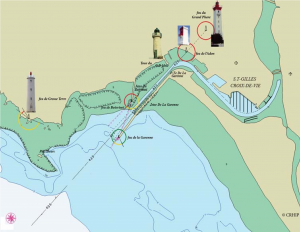

Si le touriste de passage connaît le port de pêche et la célèbre sardine de Saint-Gilles-Croix- de-Vie, peut-être ne s’attend-il pas à découvrir, bien rangés à l’abri de leur anse creusée derrière la criée, une flopée de bateaux de plaisance se balançant mollement sur les pontons. C’est que le port de plaisance est un fringant quadragénaire, alors que le port de pêche, s’il n’atteint pas l’âge de Mathusalem, plonge ses racines dans l’Antiquité et se développe avec la construction, au début du 17è siècle, du « grand môle » ou « quai neuf de Madame », grâce à Marie de Beaucaire.

Ecoutons Loïc du Rostu qui écrivait en 1977 (1) : « Jusqu’en 1939, il n’y avait dans notre port que quelques plaisanciers, une dizaine peut-être. J’ai souvenir d’un seul bateau pouvant être baptisé yacht, un beau voilier mouillé à Saint-Gilles devant la « Philharmonique » et appartenant, je crois, à un Nantais. Quelques petits canots à moteur, quelques mixtes modestes servaient à la promenade et à la pêche ».

Le port de plaisance est né d’une conjonction favorable, des astres sans doute, mais surtout de l’élan dans les années 1960 vers les activités de plaisance et de la structure spécifique du bassin, bien protégé par les longues digues de l’entrée du port de pêche.

Cette situation n’avait alors pas échappé au Président du Cercle nautique, Michel Ragon, devenu maire. Dans la foulée de la fusion des deux communes en 1967, il commence par aménager le petit bassin pour les plaisanciers, puis lance les travaux pour un véritable port de plaisance le 13 octobre 1974. Financièrement, le projet était bien conçu et les emprunts amortis en 20 ans (pour une concession de 50 ans) laissaient augurer d’une bonne rentabilité.

En 1976, le port de plaisance est inauguré dans sa principale configuration actuelle. Continuons notre balade. Laissons les quelques bateaux accrochés aux quais à la croisée de l’embouchure de la Vie et du Jaunay.

Suit le long ponton parallèle au quai, qui peut voir s’amarrer les voiliers des grandes courses au large. Le port se souvient avoir accueilli à quatre reprises, en 2004, en 2006, en 2009 et en 2012, des étapes de la course du Figaro. C’est également le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui avait été choisi en novembre 2012 par des marins pour se préparer au Vendée Globe, notamment Samantha Davies et son SAVEOL (2), que de nombreuses personnes ont pu visiter.

Suit le long ponton parallèle au quai, qui peut voir s’amarrer les voiliers des grandes courses au large. Le port se souvient avoir accueilli à quatre reprises, en 2004, en 2006, en 2009 et en 2012, des étapes de la course du Figaro. C’est également le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui avait été choisi en novembre 2012 par des marins pour se préparer au Vendée Globe, notamment Samantha Davies et son SAVEOL (2), que de nombreuses personnes ont pu visiter.

Avançons derrière l’aire de carénage, dont la gestion a été confiée à la SEMVIE, comme l’ensemble du port de plaisance et des installations (le nouveau délégataire est la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, depuis le 1er avril 2015). Notons que le capital de la SEMVIE, société d’économie mixte créée le 1er janvier 1981 est détenu pour 62% par la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie et 20% par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Mais observons l’activité de l’aire. Les navigateurs s’activent, les uns à repeindre les coques attaquées par les eaux salées, d’autres à faire des réparations sur leurs moteurs malmenés par des houles féroces. Les postes d’électricité et de soudure fonctionnent à plein. L’élévateur capable de soulever 35 tonnes ne prend pas de repos. Ce sont 2 500 manœuvres par an qui s’y déroulent, l’accès en est facile, entre le bassin et le vaste parking.

Prenons le chemin bordé d’un côté par des buissons de plantes locales et de l’autre par les pontons solidement fixés au quai. Une atmosphère de légèreté et de quiétude s’en dégage, tout est à sa place. Les voiliers et les bateaux de pêche-promenade (ces derniers représentant 80% de la flotte) se répartissent indifféremment sur les 1 013 anneaux loués à l’année. La taille moyenne de ces bateaux est d’environ 8 mètres, les bateaux les plus imposants étant en général amarrés en face, sur le quai Marie de Beaucaire.

Ce que le visiteur peut découvrir en premier et apprécier, c’est l’assistance aux bateaux lors de leur arrivée, notamment pour les guider dans les courants jusqu’à l’accostage. Ce sont jusqu’à sept saisonniers qui concourent l’été à la réception des plaisanciers dans le chenal et au guidage jusqu’au ponton.

Des services appréciables sont offerts aux plaisanciers, comme l’accès aux sanitaires tout près des pontons ou la possibilité de faire le plein 24h/24. Le port dispose de 100 anneaux supplémentaires pour les plaisanciers en escale, plus 50 anneaux dégagés provisoirement par des plaisanciers à l’année en voyage. Une darse pour les visiteurs (obligation légale) est creusée à 3 mètres au-dessous du niveau zéro pour les visiteurs. Le port, comme d’autres ports de l’Atlantique, s’est engagé dans le système des « passeports-escales ». Celui-ci permet, depuis 2013, de profiter d’escales gratuites pour les plaisanciers dans les autres ports affiliés, avec leur accord, ou d’obtenir le remboursement de l’escale. L’adhésion à ce système a entraîné une croissance de 6,5 % de l’activité de passage.

Le port dispose, comme atout précieux, d’un bassin très abrité par la dune de la Garenne. En cas de forte tempête, il n’est à déplorer aucun accident sérieux. L’exemple le plus significatif est celui de la terrible tempête XYNTHIA. Nul n’a oublié que le 28 février 2010, celle-ci a provoqué la mort de 59 personnes en France et près de deux milliards d’euros de dommages. La côte vendéenne a été particulièrement touchée. Cependant, même si des dégâts ont été constatés sur l’aire de carénage et le petit bassin nautique près de la Tour Joséphine, aucun bateau n’a subi de dégradation dans le port de plaisance.

Pour les plaisanciers, le coût de l’accostage au port de plaisance représente une dépense modérée. La chambre régionale de la Cour des Comptes, dans son rapport de 2015 (3) « a tenté de comparer les tarifs 2014 des ports des départements voisins, en gardant à l’esprit que les prestations et les tarifs qui en découlent diffèrent d’une collectivité à une autre. Sa modération lui permet de rester compétitive face aux autres ports voisins. On observe que les tarifs de Port-la-Vie sont relativement proches de la moyenne. » La Cour des Comptes ajoute : « La renommée du port ne faiblit pas. Il affiche complet et la liste d’attente compte 400 noms alors que certains ports vendéens n’ont plus de liste d’attente depuis que l’environnement économique général s’est dégradé. »

De même, la SEMVIE s’attache à développer les activités nautiques, notamment en direction des jeunes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec des partenariats étroits avec le CVGC (Club de Voile de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, activités de loisirs et régates). Les jeunes peuvent s’intégrer ensuite au tout récent TEAM VENDEE (qui a remplacé le Pôle Vendée France), centre d’entraînement des futurs champions de la voile, qui participe à la renommée du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Financièrement, le port de plaisance affiche une belle santé puisque l’activité portuaire est bénéficiaire.

Mais le tableau ne serait pas complet si le problème récurrent du port n’était évoqué, à savoir les opérations de dragage. Comme l’explique une précédente étude de V.I.E. publiée dans le bulletin de 2015 (4), le désenvasement est justifié « par la nécessité économique de navigabilité dans le chenal de l’estuaire et dans les bassins portuaires. » Mais la solution actuelle de dragage (par un engin appartenant à la SEMVIE) a suscité quelques interrogations sur la nocivité des rejets et « les risques sanitaires engendrés par les différents contaminants contenus dans les sédiments dragués qui ont motivé des signalements de la part de responsables de clubs de sports nautiques et de leurs adhérents ». Cependant ces observations doivent être modérées par l’effet des autres sources de pollution. Des solutions sont étudiées sans qu’aucune position ne soit pour le moment retenue.

La visite du port de plaisance s’achève sur l’esplanade qui accueille à gauche les installations de la criée et à droite divers commerces, prélude à un centre-ville commerçant tout proche. Cette proximité concourt à conserver l’harmonie entre les ports de plaisance et de pêche, dont chacun tire profit des activités de l’autre. Nul doute que l’idée des années 60 a fait plus que son chemin et que le port a encore de beaux jours devant lui.

Christine Ménard

- Article août 1977 du « Vendée Journal – Edition de St GILLES CROIX DE VIE »

- Escale du voilier de course SAVEOL en 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=Amp68pMFA24

- Rapport de la cour des comptes publié sur le site : http://www. ccomptes.fr/Publications/Publications/Societe-d-economie-mixteSEM-de-gestion-pour-la-mise-envaleur-de-Saint-Gilles-Croix-deVie-SEMVIE-Vendee

- Extrait du Bulletin de V.I.E. https://association-vie-vendee.org/le-dragage-des-ports-desaint-gilles-croix-de-vie-quellesalternatives/

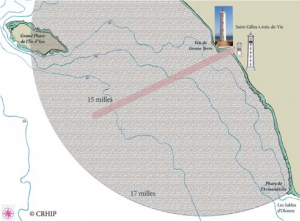

Quelques définitions selon le bureau des Phares et Balises :

Quelques définitions selon le bureau des Phares et Balises : L’accès au port est amélioré après-guerre :

L’accès au port est amélioré après-guerre :

Que le soleil se montre impitoyable ou qu’il vente « à décorner les bœufs », qui peut résister à une promenade le long des quais, depuis le Pont de la Concorde jusqu’à la Corniche et, pour les plus courageux, jusqu’à la plage de Saint-Hilaire ?

Que le soleil se montre impitoyable ou qu’il vente « à décorner les bœufs », qui peut résister à une promenade le long des quais, depuis le Pont de la Concorde jusqu’à la Corniche et, pour les plus courageux, jusqu’à la plage de Saint-Hilaire ?