A l’origine du remblai, la vogue des bains de mers

A l’origine du remblai, la vogue des bains de mers Le 27 janvier 1855, Auguste Messager, maire de Saint-Gilles-sur-Vie, savoure la lecture du décret impérial l’autorisant à créer une station de bains de mer sur la plage de la Garenne de Retz. Deux ans déjà qu’il rêve d’offrir à sa commune le destin enviable des stations de bains de mer en vogue sur les côtes basque et normande. Un obstacle majeur s’y opposait jusqu’alors : Saint-Gilles-sur-Vie ne dispose pas de plage alors que, à sa porte, sur le territoire communal de Brétignolles-surMer, celle de la Garenne de Retz déroule ses sables fins. Les préjudices subis par ses concitoyens du fait de la divagation d’animaux laissés libres de pâturer sur cette garenne, au détriment de leurs cultures pratiquées au creux des mottées, lui offrent l’opportunité de réaliser son ambition. N’exercerait-il pas une police plus efficace si ces terres incultes et sans valeur passaient sous la juridiction de la municipalité de Saint-Gilles-sur-Vie ? Le maire de Brétignolles-sur-Mer céda. La Préfecture de la Vendée approuva.

La station de bains de mer est lancée le 4 juin 1856

Ce jour-là, le Conseil municipal de Saint-Gilles-sur-Vie approuve l’arrêté réglementant les bains de mer sur la commune. Aussitôt, une passerelle est jetée sur le Jaunay et un chemin charretier est tracé à travers la dune, en droite ligne jusqu’à la plage. Dès l’été 1856, les premiers chariots bâchés conduisent des audacieuses et des audacieux jusqu’aux premières vagues, sous la surveillance rapprochée d’un maître-nageur. Les émotions ressenties se racontent dans les salons de La Roche-sur-Yon, de Nantes et de Cholet. Les beaux jours venus, la fréquentation s’intensifie. Un peintre vendéen dont les salons d’exposition parisiens ne boudent pas les œuvres, sensible à cet engouement, vient puiser l’inspiration sur la plage. Son œuvre « La perle des vagues » fait sensation au point que l’impératrice Eugénie l’acquière, il est exposé au Prado. Enthousiaste, Edmond Baudouin, entrepreneur de construction, crée la société « Riou et Baudouin » pour louer des cabines de plages plantées à 50 m de la limite des vagues. Il creuse le premier puits sur le haut de la dune de la Garenne, et ouvre le premier casino. Il en confie la gestion à Monsieur Canaff. Marcel Baudouin, convaincu du destin touristique du littoral fonde le premier Syndicat d’Initiatives à Saint-Gilles-sur-Vie.

Les bâtisseurs se succèdent de 1886 à 1978 sur la dune de la Garenne

1886-1893

Quasi simultanément, deux visionnaires offrent aux amateurs de bains de mer la possibilité d‘en prolonger les plaisirs en leur louant des chalets confortables. Propriétaire de 53 ha des dunes de la Garenne de Retz et du Jaunay, Paul-Théophile Bascher est le premier à créer, en 1886, un « hameau » adossé à la dune, à l’abri des vents marins, orienté vers le bois de cyprès bordant le Jaunay. Ce « hameau » est composé de 4 chalets et d’un casino, disposés en étoile autour d’un espace sableux, l’actuelle place Rochebonne, au bout du chemin d’accès à la plage. Il confie la conception des chalets et la conduite du chantier à Félix Charrier puis à son fils Onésime, tous deux architectes de renom. Des chalets sont baptisés du nom de ses enfants, Sainte Marie de la Garenne de Retz (aujourd’hui démolie), Sainte Odile de Retz rebaptisée Saint Joseph de Retz, L’Océan et Les Anges de Retz. Le casino deviendra un salon de thé, reconnaissable à son clocheton.

Dans le même temps, Victor Bodin, cordier à Thouars, tenté par l’aventure, crée un lotissement de 5 villas vers la pointe de la Garenne de Retz : Bébé, La Vie, La Plage, Les deux Sœurs et Bel Air. Ces deux précurseurs firent appel aux entreprises Billon et Biron, véritables dynasties de bâtisseurs ayant à leurs actifs, sur plusieurs générations, de nombreuses villas balnéaires sur la Garenne de Retz, l’avenue de la Plage et le long de la corniche de Sion. En 1911, Louis Scoff, entrepreneur parisien, construira le dernier lotissement à proximité des Maisons Bodin. La balnéothérapie ajoute aux plaisirs des bains de mer une dimension thérapeutique ardemment défendue par le Docteur Abélanet. Convaincues, les sœurs de Saint Charles font construire en 1893, sur la Garenne de Retz, un centre de soins héliomarins, la Villa Notre-Dame. L’architecte Alphonse Guerit, la conçoit haute de deux étages, coiffée d’une toiture « à la Mansart » et dotée d’une terrasse-solarium qu’une aile protège des vents de noroît.

De 1893 à 1939

Des villas cossues sont édifiées en haut de dune dans le prolongement de la Villa Notre Dame : Les Tamaris, Les Flots, L’Atlantique, Les Dunes … Leurs propriétaires découvrent dès 1894 que le bord de mer est aussi, l’hiver, le théâtre du déchaînement des forces de la nature. Arrachant clôtures et jardinets, les tempêtes se succèdent, plus ou moins rapprochées et de forces variables, mais toujours génératrices de dégâts. De guerre lasse, les propriétaires s’organisent et créent un Comité de la Digue présidé par Maurice Perray, propriétaire de la villa L’Atlantique, en vue de mutualiser leurs moyens d’action, de faire pression sur la municipalité et d’en obtenir le concours financier. Ils bénéficient de l’appui de Marcel Baudouin, président du Syndicat d’Initiatives qui craint par-dessus tout que les tempêtes répétées ne découragent les amateurs de loisirs balnéaires et ne compromettent l’avenir touristique du littoral.

La mémorable tempête de 1924

Ce matin du 24 décembre 1924, des villas sont au bord du vide. Des bateaux balayés jusque dans le Jaunay, sont détruits. La municipalité participe à hauteur de 400 000 francs au financement du premier segment du perré de 185 m de long édifié devant la Villa Notre Dame et au-delà. C’est l’origine du remblai que nous connaissons aujourd’hui.

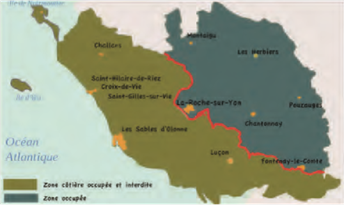

1941-1945

L’armée d’occupation allemande investit le littoral atlantique à des fins militaires et érige le Mur de l’Atlantique afin d’empêcher tout débarquement. A grand renfort de béton, 548 ouvrages sont édifiés sur le littoral vendéen dont 48 bunkers dans les dunes de la Garenne de Retz au sommet vitrifié par une route utilisée par le train continu des bétonnières. Depuis lors, ces vestiges militaires fragilisent la dune et le remblai.

1946-1966

Les habitants retrouvent leur dune et en font un solarium au détriment de sa couverture végétale. En 1950, la route est utilisée pour reconstruire la digue détruite en 1944 par l’armée allemande en retraite. De 1962 à 1966, les travaux de consolidation du remblai se poursuivent.

1967

Une nouvelle flambée de constructions érige en haut de la dune des immeubles les pieds dans l’eau à même de satisfaire l’afflux grandissant des amateurs de tourisme balnéaire. L’entreprise Voisin de Coex, intercale des immeubles entre les villas ou les rase comme La Pierrette du nom d’un ancien casino. Attirés par son succès, d’autres promoteurs, dont Merlin, prolongent l’alignement d’immeubles jusqu’aux dunes du Jaunay (Le Panoramique). La tempête de 1976 menace l’un d’eux au point de compromettre la vente des appartements. En urgence, Merlin mobilise une armada de bulldozers et réalise en un temps record, une esplanade en avancée de 100 m sur la mer qui s’intégrera dans les aménagements successifs du remblai. La municipalité et les Ponts et Chaussées sont mis devant le fait accompli…

L’histoire du remblai se poursuit

Les tempêtes de 1973-1974, décident le Conseil municipal, lors de sa séance du 11 juin 1976, de réaliser un perré en béton protégeant un remblai de 206 m de long sur 4 m de large. Dans le même temps, la dune de la Garenne s’affaisse au point de compromettre l’avenir du port. La municipalité se mobilise, appuyée par les milieux professionnels concernés, le secteur associatif (CPNS) et les habitants. Les enfants des écoles plantent 150 000 oyats pour restaurer la dune et ses pentes.

1996

La municipalité lance un concours d’architecte remporté par l’Agence K. Piloté par les architectes Loïc Turpin et Philippe Kolan, le chantier débute en 2000 pour livrer en 2012, 700 m2 de bâti (996 000 € HT) et plus de 15 000 m2 d’aménagements sur le remblai dont un ouvrage innovant de brise-houle d’un montant de 3 760 000 € HT.

2010

La tempête Xynthia a mis en évidence les risques de submersion marine et le caractère inéluctable de l’érosion du littoral qu’aggrave l’élévation du niveau de la mer consécutif au réchauffement climatique.

11 mars 2024

Une houle amplifiée par des marées d’équinoxe à fort coefficient (110 à 114) charrie des volumes considérables de sable qui obstruent les canalisations et provoquent des inondations dans les commerces du remblai. Anticipant des récidives, des travaux sont envisagés : rehaussement du parapet et création de bassins de rétention équipés de pompes de refoulement pour un coût estimés à plus de 5 millions € HT.

Conclusion

L’histoire du remblai va-t-elle se poursuivre, enchaînant tempêtes, dégâts et travaux de défense ? Le recul du trait de côte finira-t-il par imposer le déplacement des activités et des logements dans des lieux plus sûrs en octroyant à la nature une zone tampon protectrice ? La préservation durable des personnes et des biens dépend de ces choix désormais inéluctables.

Le Comité de rédaction de V.I.E.

Sources : Evolution architecturale et protection du littoral des Sables d’Olonne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie / Sion-sur-l’Océan par Christophe Vidal, in actes du Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques – Nantes 1999, Éditions du CHTS 2002-pp175-209.