Elle hésitait sur le bord de mes berges, cotillons troussés et sabots serrés dans son baluchon qu’elle cala sous son bras. D’un petit geste de la main elle fit comprendre à l’énergumène qui s’agitait sur l’autre rive qu’elle se lançait dans le courant. Elle redoutait le contact de l’eau glacée. Seul risque à courir en ce petit matin d’avril à marée basse, d’autant que j’avais parsemé mon lit de petits îlots sableux qui ralentissaient le courant.

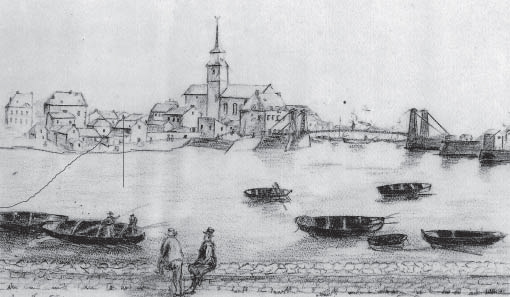

Vue (depuis le quai Gorin) sur Saint-Gilles-sur-Vie et le pont suspendu sur la Vie (construit en 1835 et démoli

en 1880. (Reproduction par Jean Rémy Couradette d’une lithographie de Charpentier de 1845)

Encore un jeune couple qui allait s’installer sur la Petite Île faute de trouver à se loger à Saint Gilles. Pas de place pour ceux qui manquaient de sous. Sur la rive droite, le seigneur Montausier de la Motte Ruffé n’était pas regardant. Pas assez du point de vue de la Baronne de Riez qui ne manquait jamais de lui rappeler qu’il était son vassal et devait lui rendre compte et surtout des comptes. Je savais tout ça en écoutant les bavardages des passants qui allaient se hâtant le long de mes berges. Il faut dire que le petit coulis d’air froid que j’entraînais depuis le fond des marais jusqu’à mon embouchure ne donnait pas envie de musarder.

En l’an 1575, J’ai compté une quinzaine de chaumières. Plutôt des affûts à canards. Enfoncées dans le sol, elles tentaient de résister aux tempêtes d’hiver et de printemps. Les habitants, les hommes comme les femmes, avaient dû traîner jusqu’à la lande de sable, des bois de flottage échoués sur la grève et arracher des roches de mer à coup de pioche pour se construire ces huttes coiffées d’un toit de chaume au faîtage enduit de glaise qui le printemps se transformait en chapeau de mai tant les graines du marais mettaient d’ardeur à s’y épanouir. Parure du pauvre. Même les iris des marais y fleurissaient.

La vie était rude mais possible pour ceux qui n’étaient pas manchots. Un charpentier, venu s’établir près de ce qui n’était pas encore un hameau, a apporté du travail à ceux qui savaient travailler le bois et le fer. Lui aussi a eu maille à partie avec Marie de Beaucaire pour avoir utilisé des pierres de lest sans en avoir payé le prix. N’était pas le seul et tant mieux car les caillons (1) effondrés ralentissaient mon cours et m’ensablaient au point de me faire maudire par les marins.

Un jour j’ai entendu, portée par le vent, une messe chantée à pleine gorge. Les gens se tenaient debout, en plein air, serrés devant leur curé sur le haut de la Petite Ile. Dans l’élan de leur foi, ces paroissiens auraient aidé à ériger une haute croix de bois, obéissant en cela à Marie de Beaucaire qui en aurait décidé ainsi afin de faire comprendre aux quelques familles morisques venues s’installer là à partir de 1609, avec l’autorisation de Henri IV, que ses terres étaient vouées au Christ. On les appelait ainsi car ces familles hispaniques avaient été expulsées d’Espagne par son roi Philippe III du fait de leur lointaine origine marocaine et en dépit de leur conversion au catholicisme, souvent sous contrainte. Cependant, ces nouveaux venus ne sont pas arrivés les mains vides. Ils savaient fabriquer des filets et pêcher en mer. Les gars d’ici en ont vite compris l’intérêt. C’est depuis que ce groupe de masures a pris le nom de Croix de Riez. Vers 1613, les habitants ont obtenu de la Baronne qu’elle leur construise une chapelle tant la route leur paraissait longue chaque dimanche pour aller suivre les offices à l’église de Saint Hilaire de Riez. Afin de décider des dimensions à donner à cette chapelle elle fit faire un recensement en 1611. C’est ainsi que j’appris que Croix de Riez comptait 160 familles catholiques et 20 familles ayant embrassé la religion réformée.

N’en déplaise à Madame la Baronne, les gens commençaient à se dire aussi bien de Croix de Vie que de Croix de Riez. Finalement c’est Croix de Vie qui l’emporta, me faisant leur marraine aussi bien que de ceux de la rive gauche qui se disaient, déjà, de Saint Gilles sur Vie. Parfois, les gens de Croix de Vie devaient aller à Saint Gilles. Particulièrement ceux qui allaient au Temple (2) chaque dimanche. Ils devaient payer l’octroi et se débrouiller pour franchir mes flots. Les tensions religieuses se sont exacerbées jusqu’au massacre de 1622 quand Louis XIII est venu chasser Soubise, le chef militaire que s’étaient donnés les réformés. Il avait déjà pillé l’évêché de Luçon et les Sables d’Olonne quand il vint assiéger Saint Gilles, sûr d’une victoire facile. Il a été bien surpris de la résistance des villageois galvanisés. Vexé il préféra contourner Saint Gilles et me franchir à gué un peu plus haut en amont pour venir prendre ses quartiers à Notre Dame de Riez dont le site lui paraissait sûr. Ce fut de fait une souricière. Il en prit vite conscience et s’enfuya avec ses chevaliers dans la nuit du 21 au 22 avril 1622, livrant le gros de ses troupes aux armées du Roi. Au petit matin de ce jour-là, J’ai vu mes eaux rouges du sang de près de 2500 des hommes de Soubise (3), massacrés par les soldats du Roi et la population déchaînée qui s’acharna sur eux alors qu’ils étaient bloqués sur mes berges par la marée montante.

De fait les communautés établies de part et d’autre de mes rives faisait de mon cours une frontière. A l’obstacle naturel que le représentais je crois bien que les gens y avaient ajouté des différences sociales et religieuses. Malgré tout, il faut bien que les affaires se fassent. Si bien que la nécessité de faire passer les charrettes a obligé à mettre une gabarre en service sans empêcher qu’on se regarde en chien de faïence d’une berge à l’autre. Pas une fête carillonnée sans que les gars ne s’empoignent. Les charivaris de mai en ont laissé plus d’un sur le carreau. Ils ont bien été interdits par les édiles locaux sommés d’agir par la population excédée par ces désordres…. Sans résultat (4). Un matin de Pâques des années 1950, j’entends encore le rire d’un grand père, Croix de Viot, racontant à sa petite- fille ses bagarres homériques avec les gars d’en face. C’est devenu plus calme, à la longue.

Me croiriez- vous si je vous disais qu’il faudra attendre 1811 pour qu’un bac soit mis en service ? Entre temps, les hommes ont continué d’écrire leur histoire. Ils ont fait la révolution sans effacer la frontière que mon cours semblait tracer entre eux. C’est ainsi que Saint Gilles s’est baptisé « Port Fidèle » pour prix de sa fidélité à la révolution. De son côté, Croix de Vie, fidèle au Roi fut appelé « Le Havre de Vie ». Une façon de me rester fidèle à moi aussi ? Trêve de bavardage. Le temps a continué de couler aussi sûrement que mes eaux et nous voilà en 1815. Encore une insurrection vendéenne qui a opposé bonapartistes et royalistes. Le général Grosbon qui commandait les troupes bonapartistes et redoutait le débarquement des anglais s’était hissé, cet après-midi-là, tout en haut du clocher, armé de sa longue vue. Un éclat de lumière capté par la lunette a donné envie à un gars armé d’une pétoire sur le quai d’en face d’appuyer sur la gâchette au jugé. Bon tir. Le général a eu la mâchoire fracassée et ses hommes qui ne l’aimaient guère tant il était dur le descendirent en le tirant par les pieds, la tête heurtant chaque marche de l’escalier de pierre, sans le tuer.

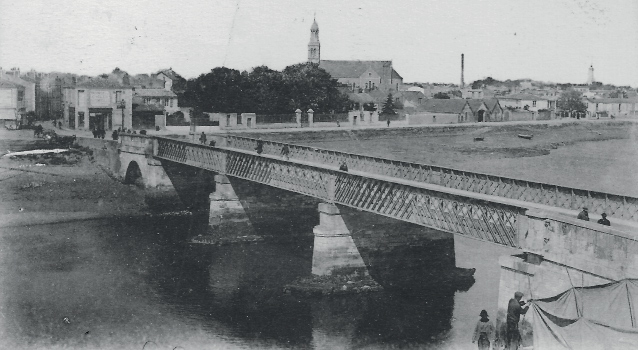

1835, me voilà aux premières loges pour admirer les prouesses techniques dont les ingénieurs étaient capables. J’ai eu droit à un ouvrage d’art dans la lignée des constructions métalliques qui affirmaient que la France était entrée dans l’ère industrielle par la grande porte. Un pont suspendu m’a franchi d’un seul élan sur une portée de 57 m d’une rive à l’autre. Son reflet dans mes eaux me corsetait d’un treillis du plus bel effet. Les habitants purent enfin aller d’une berge à l’autre sans embarras. Les hostilités s’étaient bien calmées mais les gens continuaient à se dire différents, Saint Gilles, fier de tenir le haut du pavé, laissant volontiers à Croix de Vie, les nuisances, (l’avantage ?) de la gare. Il faut dire que Croix de Vie disposait de plus de place et que construire la gare en bout de quai face aux douze conserveries implantées sur mes berges côté Croix de Vie tombait sous le sens. Chaque usine avait sa sirène, pour appeler les ouvrières au retour de pêche des bateaux. C’est alors qu’il fallait entendre le train des sabots martelant les rues de terre battue. Chaque minute comptait dans la course à la rentabilité. Déjà. C’est alors que j’ai vu mes berges redressées et maçonnées pour faciliter les débarquements et l’accastillage, côté Saint Gilles, des bateaux de pêches construits par le chantier Bénéteau (1884-1965) sur le quai des Grenier de Croix de Vie.

Un jour de malheur, en 1845, le pont suspendu, mal entretenu par le concessionnaire s’est effondré au passage d’une charrette qui m’est tombée dessus. Je n’ai rien pu faire pour empêcher le charretier de se noyer. De réparation en réparation, il a bien fallu se résoudre à faire du neuf. En 1881, c’est un fier pont métallique qui s’est reflété dans mes eaux. Il se voulait à la mesure de l’augmentation du trafic. Jugez-en : Deux piles de pierre supportant trois travées de 19 mètres ! Bientôt il a fallu le flanquer d’un pont métallique construit en arc, sur trois piles de pierres, afin de faire passer le chemin de fer reliant Bourgneuf en Retz aux Sables-d’Olonne. Cette fois- ci, Saint Gilles a consenti à se doter d’ une petite gare. Il faut dire que la commune s’était voulue station balnéaire et qu’il fallait pouvoir accueillir dignement les « baigneurs- curistes » de façon aussi moderne que confortable.

A force de me traverser, les habitants ont-ils pris conscience qu’ils formaient une même communauté ?

Toujours est-il que le maire de Croix de Vie finit par convaincre celui de Saint Gilles qu’il était temps de fusionner. Ce n’était pas une idée neuve. La question se débattait de part et d’autre depuis 1938. Il fallut attendre 1967 pour que ce soit chose faite. Le pont fut alors baptisé « Pont de la Concorde. Si l’œuvre fut de longue haleine elle est aussi celle de tous les jours. Jusqu’à se donner un nouveau et même nom ? Ce serait une belle et bonne manière de saluer 5O ans de fusion.

Allons ! Je ne résiste pas au plaisir de suggérer « Havre de Vie ». N’ai-je pas une vocation de marraine ?

Michelle Boulègue

-(1) Caillon désigne les pyramides de pierres de lest empilées le long des berges et des quais afin de mettre ces matériaux à disposition des navires ayant à lester leurs cales de navires en cas de fret insuffisant.

-(2) Le temple fut construit à Saint- Gilles-sur-Vie sur un terrain donné par un seigneur de Montausier, en son fief de la Charoulière, à l’ancienne rue Noble du Bois. Sources : « Saint Gilles-Croix- de -Vie et environs » de Henri Renaud, édition 1937.

-(3) Louis XIII et la bataille de l’Isle- de- Rié de Patrick Avrillas –Geste Editions 2013

-(4) Les derniers jours d’avril, les jeunes gens dits « bacheliers » s’emparaient de mats de navires qu’ils décoraient de feuillages et de fleurs, puis, battant du tambour, fusil à l’épaule et cocarde au chapeau, ils allaient de rue en rue, réclamant de l’argent. Enfin le 1er mai avec l’aide de la population, ils dressaient le mat de mai place du Baril (actuelle place aux herbes). Les jeunes filles de la même « classe »que les bacheliers venaient les rejoindre sur la place et les danses commençaient pour une fête qui pouvait durer une semaine au cours de laquelle les bacheliers s’arrogeaient le droit de « havage » faisant argent de tout. Les troubles étaient si violents que les bacheliers encoururent l’excommunication en 1698. Des arrêts du parlement du 1er juin 1779 les autorisèrent cependant mais la maréchaussée dut intervenir en 1781 et 1782. En 1793 l’arbre de la Liberté aurait pu remplacer la tradition du mat fleuri. Mais en 1815, le mat fleuri de mai se dressait encore place du Baril. Sources « Saint- Gilles- Croix- de- Vie et environs » de Henri Renaud - édition 1937.

Illustration : copie par Jean Rémy Couradette d’une lithographie de Charpentier de1845 pour un pont construit en 1835 et détruit en 1890. Photo V.I.E.