Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,actif tout au long de l’année, doit son attractivité à sa double identité de port de pêche et de plaisance. Escale Pêche (1) dans les locaux de la Criée, sous l’égide de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, témoigne de l’attraction que suscitent les activités portuaires pour le tourisme. Le Conseil départemental de la Vendée a délégué la gestion du port par convention au Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération.

• L’activité pêche

est gérée par la SEM des Ports (2) titulaire d’un contrat de Subdélégation de Service Public, consentie par le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération. Créée le 1er juillet 2015, la SEM des Ports a pour compétences : la gestion, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et le développement du port. Actuellement le port de pêche compte 40 bateaux sur lesquels naviguent de 80 à 100 marins. Depuis le plan « Mellick » de 1991 ayant entraîné la casse de 55 bateaux, puis l’arrêt de la pêche à l’anchois en 2005, les effectifs n’ont cessé de baisser. Il est vrai que s’engager dans les métiers de la pêche n’est pas sans risques : acquérir un bateau est un investissement financier qu’il faut pouvoir amortir en dépit des aléas économiques. La modernisation des techniques de pêche sécurise les pratiques et les rendent plus efficaces mais génère des coûts supplémentaires. Les évolutions climatiques perturbent la migration des poissons, leur niveau de reproduction et diminuent leur taille. Une gestion réglementée des stocks a dû être mise en œuvre, s’ajoutant aux nombreux règlements inhérents aux métiers de la mer très encadrés tant au plan européen que national. A cela s’ajoutent les divers programmes de sauvegarde des espèces menacées : après le plan sole en 2023, le plan cétacé a mis la pêche à l’arrêt du 20 janvier au 20 février 2024. Pour un bateau dont le capitaine part à la retraite, la relève est donc difficile. Nombre de ces patrons-pêcheurs quitteront le métier d’ici 10 ans pour un repos bien mérité.

• Enjeux pour le port de pêche

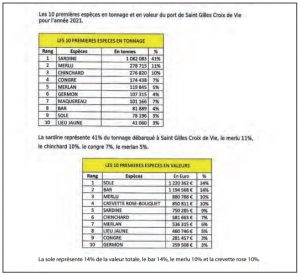

La pérennité de la filière mobilise toute l’attention de l’Organisation Producteurs Vendée (OP Vendée). La nouvelle génération compte surtout de jeunes marins qui travaillent sur de petits bateaux : ligneurs, crevettiers, caseyeurs (homards et crustacés), sardine à la saison. A chaque sortie, ils constatent que la ressource halieutique est présente et leur permet de maintenir leur chiffre d’affaires grâce à une valorisation des espèces nobles en hausse. Outre les aléas climatiques, leur principale difficulté réside dans le poids des réglementations nationales et européennes. L’atout majeur du port est sa criée qui maintient son cap avec détermination grâce à une gestion fine de ses coûts de fonctionnement et à son dynamisme commercial. Le tonnage des prises de 2023 s’élève à 3 500 t (2 000 t de sardines + 1 500 t de poissons blancs) pour un chiffre d’affaires de 7,8 millions €. En 2024, les prises à fin septembre s ‘élèvent à 2 500 t pour un CA de 6 millions €. Ce résultat à ce stade permet d’envisager un tonnage global de 3 200 t pour un CA de 7,5 millions € en 2024. En dépit des incertitudes et des contraintes qui pèsent sur le métier, la motivation des jeunes pour la profession à risque de marin-pêcheur reste vive. Ce métier de liberté, exercé en prise directe avec les forces de la nature, attire la jeune génération. Être marin-pêcheur c’est associer la maîtrise de techniques complexes à la compréhension d’un environnement naturel et réglementaire en évolution constante. Autant d’exigences qui nécessitent d’y être familiarisé. Pourquoi ne pas proposer aux jeunes, dès le collège, des expériences à bord susceptibles de les ouvrir à cet horizon professionnel et aux formations qui y préparent ? Les marins-pêcheurs sont prêts à soutenir toutes les initiatives en ce sens issues du secteur professionnel ou des pouvoirs publics.

• La Plaisance (Port la Vie) et les Activités Nautiques sont le deuxième volet des activités portuaires. Elles sont gérées par la SEMVIE La ville est le principal actionnaire de la SEMVIE.

La SEMVIE est sub-délégataire de la concession de Délégation de Service Public octroyée par le Conseil départemental au Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération pour la gestion du port de plaisance. Port la Vie dispose de 1 000 anneaux sur pontons dont 50 places d’escale. Les grosses unités à fort tirant d’eau peuvent accoster dans une darse draguée à la cote de – 3 m CM (cote marine). Engagé dans la défense de l’environnement, Port la Vie souscrit à la Charte des Ports Propres. Outre la gestion du port de plaisance, la SEMVIE assure des activités de dragage, la location de locaux commerciaux, la gestion des Activités Nautiques. La SEMVIE est propriétaire d’une drague qui assure la navigabilité du chenal et la remise à la cote des espaces portuaires. La campagne de dragage, en cours depuis le 4 novembre 2024, s’achèvera fin avril 2025. Les Activités Nautiques sont, elles, porteuses des formations garantes de la pérennité de la filière nautique essentielle pour l’économie locale. Bien que déficitaires, elles se doivent d’être préservées et encouragées. Enfin Port la Vie accueille et participe à l’organisation de nombreux évènements nautiques (Course Croisière des Ports Vendéens, Femmes à la barre, Grand Largue, Solitaire du Figaro…) qui rehaussent la visibilité de notre territoire.

• Enjeux pour Port la Vie

Le nautisme se porte bien mais les anneaux sont loués par des clients qui prennent de l’âge. 67 % d’entre eux sont des résidents du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les autres sont originaires des Pays de la Loire. La majorité d’entre eux sortent de moins en moins et ne libèrent donc pas leur anneau pour les plaisanciers de passage. Le port, à saturation, doit pouvoir offrir une plus grande capacité, satisfaire de nouveaux arrivants, accueillir les plaisanciers en escale et répondre aux besoins de bateaux de taille plus importante dont les multicoques. Il faut également répondre aux attentes des concessionnaires locaux qui commercialisent, entre autres, les bateaux de l’entreprise qui fait la fierté de notre territoire, le Groupe Bénéteau. Les infrastructures de notre port de plaisance sont aujourd’hui fragilisées par une usure bien naturelle après 50 ans de bons et loyaux services et ne ré pondent plus aux standards de la plaisance moderne. Par ailleurs, les équipements du port de plaisance doivent s’ouvrir davantage sur la ville et participer à son développement touristique.

• Perspectives pour le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Conscient des enjeux auxquels sont confrontées les activités de pêche et de plaisance et de leurs impacts sur le tourisme, le Conseil départemental de la Vendée souhaite privilégier la synergie entre les deux vecteurs de l’activité portuaire. Le scénario retenu est de coupler les deux Délégations de Service Public (DSP) en bousculant le calendrier de leurs renouvellements respectifs prévus le 31/12/2027 pour le port de pêche et le 31/12/2024 pour le port de plaisance avec pour objectif de :

– promouvoir une cohérence stratégique,

– faciliter l’adaptation des équipements aux enjeux futurs,

– simplifier la gestion administrative.

L’appel d’offres lancé courant octobre 2024 était ouvert à tous les candidats présentant les compétences requises, groupes privés, collectivités, sociétés d’économie mixte, fonds de pension, etc.

Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération et ses SEM ont voulu se donner toutes les chances de remporter l’appel d’offres en anticipant leurs réflexions par une vaste consultation des acteurs locaux, économiques et associatifs, et ceci dès novembre 2023, dans le cadre de 4 ateliers participatifs.

Les éléments recueillis ont mis l’accent sur plusieurs prérequis :

– nécessaire modernisation des infrastructures et leur adaptation aux contraintes actuelles,

– préservation de l’environnement et lutte contre les pollutions,

– ouverture des installations portuaires sur le tissu urbain, – mise en œuvre de moyens de transport nautiques permettant la mise en relation des différentes zones portuaires.

Depuis lors, les parties prenantes ont poursuivi leurs concertations et ont remis au Conseil départemental leurs meilleures propositions début 2025. Après dépouillement et négociations, l’organisme retenu prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

• Conclusion

Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, confronté à de nombreux défis, veut faire de sa double vocation de port de pêche et de port de plaisance, un atout. En accord avec le Conseil départemental de la Vendée, les décideurs locaux œuvrent à la mise en convergence des objectifs de développement du port, à la modernisation de ses outils, à la mutualisation des ressources matérielles et humaines, dans le cadre d’une future et unique Délégation de Service Public. Gageons que la détermination dont font preuve les responsables du port et de la collectivité permettra à nos instances locales de remporter cet appel d’offres déterminant pour l’avenir du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Le Comité de rédaction V.I.E.

Sources : Entretiens avec Messieurs Carpentier, capitaine à la retraite, Lionel Guilbaud, PDG de la SEMVIE, Timothé Michaud, Directeur délégué de la SEMVIE, David Blanconnier, Directeur de la Criée du Port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1 Musée de la Pêche. 2 Les SEM sont des sociétés anonymes dont une collectivité possède entre 51 et 85% du capital. Les SEM sont des personnes morales de droit privé.